|

|

| Intellettuali cattolici di Alessandro Gnocchi

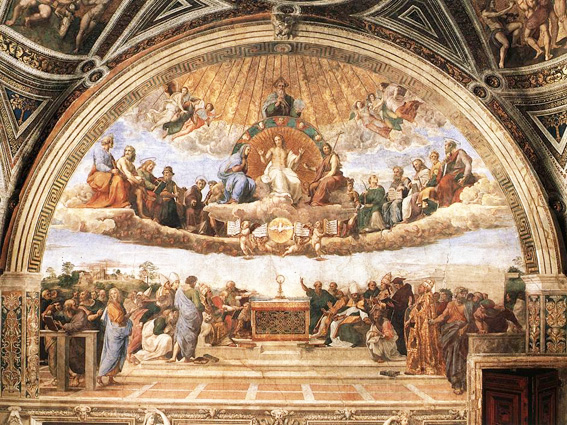

L'intelligenza nella Chiesa cattolica di un tempo: la disputa del Santissimo Sacramento Articolo pubblicato sul

quotidiano Il Foglio del 4

dicembre 2014

Immagine, impaginazione e neretti sono nostri Ogni tanto si fa strada qualcosa

di timidamente cattolico nelle cronache ecclesiali di questo inizio di

millennio, ma non è un bel segno se diventa una notizia.

Il parlare cattolico in casa cattolica è divenuto come il classico caso di scuola del bambino che morde il cane con cui vengono stupiti i praticanti giornalisti al primo giorno di redazione. Ma, per quanto arrivi anche in pagina, il bambino che morde il cane nella nuova chiesa di Francesco è pur sempre di una cosina da nulla, un ricamino a punto croce su una tunica lacera e rattoppata, destinato a divenire invisibile nessuno solo qualche giorno dopo. E’ normale che vada così perché, a voler leggere il segni dei tempi nell’ermeneutica del “chi sono io per giudicare?”, il cane che morde il bambino, la non-notizia, sta nell’ossequioso inchinarsi al mondo. Cosicché sorprendono poco o nulla le scuse con le quali la curia di Milano ha sconfessato sull’altare laico di “Repubblica” un sacerdote preoccupato dall’incalzare della cultura gender o il licenziamento del professore di religione anti-aborto. Tanto che non vengono neppure citati in un’intera paginata di intervista sul “Corriere della Sera” alla vigilia del discorso di Sant’Ambrogio. Riescono a scandalizzare gli atei devoti al luminoso mistero della legge di ragione, qualche cattolico fuori moda e pochi altri ancora. Ma, in questo prostrarsi della Chiesa al cospetto della dittatura mondana la notizia ci sarebbe, e pure enorme. Pare impossibile che così pochi riescano a scorgere il relitto di una fede e di una cultura capaci di reggere la scena per due millenni rovesciato malamente sul fondale della storia. Eppure, la Chiesa portatrice di una verità universale e libera da vocazioni minoritarie sulla cui esistenza si interroga Giuliano Ferrara è lì, impantanata nei bassifondi del mondo come la carcassa della “Concordia” dopo l’inchino davanti all’Isola del Giglio. La Chiesa postmoderna è statutariamente minoritaria perché ha scelto di esserlo nel momento in cui ha abbracciato il secolo invece che combatterlo per la sua redenzione. Con il Concilio Vaticano II, ha di fatto adottato per decreto i principi e l’agenda di un pensiero avverso portando a completa maturazione l’”Umanesimo integrale” sognato tre decenni prima da Jacques Maritain. Nel disegno del filosofo francese approdato al patto con la modernità dopo una fase antimoderna che lo aveva visto militare nell’Action Française di Charles Maurras c’era un cristianesimo minoritario, piccola parte di lievito destinata a far crescere la pasta mondana. Un disegno in evidente discontinuità con la vocazione maggioritaria e universale di cui la Chiesa cattolica era sempre stata portatrice che suscitò qualificate resistenze. Il gesuita padre Antonio Messineo, nell’articolo “La filosofia della storia di Maritain” pubblicato nel 1956 su “La Civiltà cattolica”, diceva: “Il

continuo appello al concetto evolutivo della storia fa sorgere

spontaneamente la domanda, se la teoria del Maritain non abbia qualche

punto in contatto con lo storicismo contemporaneo. (…) Sul piano della

storia non opererebbe il Cristianesimo in quanto religione rivelata e

trascendente, non il Vangelo nella sua purità originaria di

parola divina trasmessa all’uomo, non l’ordine della grazia e delle

realtà superiori in esso contenute, ma un cristianesimo e un

Vangelo vuotati del loro contenuto soprannaturale e naturalizzati,

temporalizzati. (…) Questi

sarebbero, come li chiama Maritain, riflessi

evangelici sul temporale. Sul significato di questa frase non

può correre dubbio. Con essa si vuol dire che il Vangelo, nella

sua essenza di lievito divino e soprannaturale, non fermenta

direttamente la società e non entra tra i componenti della

civiltà, di nessuna civiltà. Sul piano umano, in sua

vece, agisce un surrogato che si ottiene mediante la perdita del suo

carattere originario, mediante la trasformazione dei suoi

princìpi in princìpi umani, temporali e limitati, di

contenuto profano”.

Il sogno maritainiano, che solidificava gli intenti di desistenza fermentati da lungo tempo nel corpo ecclesiale, era destinato ad avere la meglio. E ciò fece del filosofo francese il modello dell’intellettuale cattolico, tanto che papa Paolo VI, suo debitore nel sentimento di apertura alla modernità, lo scelse come destinatario del messaggio agli uomini cultura e agli artisti sortito dal Vaticano II. In tal modo, Maritain divenne la soluzione all’inedito problema che il corpo ecclesiale si trovava ad affrontare, il rapporto con gli intellettuali. Ai suoi inizi, la Chiesa ha domato il mondo con il sangue dei martiri e non con l’inchiostro degli scrittori e dei pensatori. Poi ha avuto santi, papi, monaci, sacerdoti, teologi, filosofi, scienziati e, al tempo degli splendori della corte, scultori, poeti, pittori, musicisti: tutti illuminati da un chiarore che dovevano celebrare nei riflessi del loro genio o della loro santità, magari di tutte due insieme, a maggior gloria di Dio e per la salvezza del mondo. La razza dell’intellettuale ha altra origine. E’ nata con la modernità e, anche se poi si accasa volentieri nelle stanze dele potere, in origine è fatta per le battaglia minoritarie. La sua formazione viene fatta risalire al XVIII secolo, con l’accendersi nel mondo dei lumi che avrebbero definitivamente travolto il cristianesimo e la sua rilevanza sociale. Ma il primo esemplare nasce due secoli prima dentro la Chiesa con il monaco agostiniano Martino Lutero. Le sue “95 tesi” affisse nel 1517 a Wittemberg costituiscono un vero e proprio “manifesto”, atto intellettuale per eccellenza, il primo nella storia. Da quel momento, la Chiesa e la cultura cattolica hanno avuto in sospetto la figura del professionista delle idee e hanno potuto reggere l’urto fino a quando la presa sulla società non è stata minata nelle fondamenta. Meno di un secolo fa, Georges Bernanos riteneva “l’intellettuale moderno

come l’ultimo degli imbecilli fino a

quando non abbia fornito prova del contrario”.

Ma la sua irrisione, per quanto fondata, era uno degli ultimi sussulti di un mondo destinato a soccombere. Sulla tolda di una nave che continuava a viaggiare, era difficile percepire la gravità della tragedia incombente, tanto che toccò a un ateo affascinato dalla forza civilizzatrice intrinseca alla chiesa cattolica come Maurras interrogarsi su “L’avvenire dell’intelligenza”. Era il 1927 e, apparentemente, poco lasciava presagire cosa sarebbe avvenuto nella Chiesa e nel mondo nel giro di un secolo. Ma l’ateo francese che incappò nei fulmini di Pio XI aveva capito che uno stesso declino avrebbe accomunato cattolici e laici se non si fossero salvati gli intellettuali dall’essenza radicale che portavano nei geni fin dal loro nascere. “Noi

parliamo

dell’Intelligenza” diceva “come

se ne parla a San Pietroburgo: del

mestiere, della professione, del partito dell’Intelligenza”.

E

concludeva la sua analisi sostenendo che “Davanti

a questo orizzonte

sinistro, l’Intelligenza nazionale deve allearsi a coloro che tentano

di fare qualche cosa di bello prima di naufragare. In nome della

ragione e della natura, conformemente alle vecchie leggi dell’universo,

per la salvezza dell’ordine, per la durata e i progressi di una

civiltà minacciata, tutte le speranze sono riposte sulla nave di

una Contro-Rivoluzione”.

Ma il processo di decadenza era ormai stato innescato con spietatezza irreversibile, come avrebbe mostrato quarant’anni più tardi il cattolico Marcel de Corte in un saggio titolato inequivocabilmente “L’intelligenza in pericolo di morte”. Il filosofo belga sosteneva che quando le elites del vecchio mondo tradiscono la loro consegna sostituendola “con

un’altra meno austera, più brillante,

più lusinghiera, la prima concezione vacilla. Basta qualche

incrinatura nei punti nevralgici perché l’edificio crolli, anima

e corpo. Quando l’alto clero si diverte a rinnegare Dio e a esaltare

l’uomo nelle logge, quando l’aristocrazia va a scuola dai retori e

dagli imbrattacarte, siano pure di talento, si può dire

brutalmente che siamo alla fine”.

Giunta sul limitare del vecchio mondo, la Chiesa ha preferito gettarsi nelle braccia del nuovo e si è dovuta inventare improvvisamente una figura di intellettuale che potesse dialogare con i novelli compagni di strada parlando la loro stessa lingua: Maritain era il prototipo perfetto. Ma, al di là dell’innegabile valore personale del filosofo francese, l’operazione ha dato vita a una sorta di ossimoro, un ruolo nato direttamente dall’istituzione invece che dalla libera necessità di maneggiare idee anche criticando l’istituzione stessa: invenzione di un clero senza più intelligenza, in debito di fede e quindi divenuto clericale. Accasato direttamente nelle stanze del potere senza essere passato nella palestra dell’antagonismo, l’intellettuale cattolico ha finito per copiare maldestramente i modelli mondani assumendone le idee, i comportamenti e persino i tic. Gli eredi di una tradizione che ha prodotto Dante e Manzoni, Giotto e Michelangelo, il canto gregoriano e il Palestrina si sono ridotti a scoprire la cattolicità del cinema neorealista, delle pagine di Pasolini o delle canzoni di De Andrè. Con l’unico mandato di assumere il Concilio Vaticano II come esclusivo criterio di interpretazione della realtà religiosa e profana: l’intera storia della Chiesa e del mondo e la cronaca spicciola lette come anticipazione o come compimento del Concilio, con effetti comici se non fossero drammatici. In tal modo, si è andata formando un’intellighentia clericale che, in parallelo alla corrispondenza di amorosi sensi con il mondo, tende all’emarginazione degli intellettuali cattolici non omologati. Sorti per germinazione spontanea senza debiti genetici nei confronti del modello laico e votati a un ruolo minoritario sono proprio costoro a essere riconosciuti come corpi estranei da un organismo la cui struttura di potere è in perenne cortocircuito. Votata da sempre a combattere con l’eresia, in epoca moderna e postmoderna la Chiesa si è improvvisamente trovata al cospetto delle idee. Ma, non essendosi dotata di intellettuali capaci di vagliare il buono e gettare il cattivo, ha finito per assumere dal mondo le eresie valorizzandole come idee e per respingere al proprio interno le idee disprezzandole come eresie. Per questo motivo l’intervento critico dell’intellettuale cattolico non omologato può essere parzialmente tollerato derubricandolo a semplice atto d’amore senza riconoscergli lo statuto di atto dell’intelligenza. Il moto dell’intelletto è un gesto alieno nella Chiesa del cuore e del sentimento, per questo i tempi della misericordia sono tanto spietati con il dissenso argomentato. Eppure, se una riconquista è possibile, può passare solo attraverso l’antagonismo di quegli intellettuali che vedono la radice dell’insignificanza della Chiesa postmoderna nell’adesione all’assunto fondamentale della modernità: la rinuncia al corretto rapporto con il vero e la realtà. In piena temperie illuminista, Joseph Joubert descriveva efficacemente l’esito di tale operazione nei suoi “Pensées”: “Le

menti falsate non hanno il senso del vero, ma ne

posseggono le definizioni. Guardano in se stesse invece che guardare

davanti ai loro occhi. Nelle deliberazioni consultano le idee che si

fanno delle cose e non le coste stesse”.

Ma questa è un’evidenza

che la Chiesa di oggi non ha neanche la forza di sussurrare

poiché si è inchinata al suo opposto. “Al limite di una

tale perversione dell’intelligenza” scrive de Corte nel suo

saggio “ci

si trova davanti a una religione senza Dio, una religione in cui Cristo

è riportato all’uomo, una religione dell’uomo. Ma poiché

una religione dell’uomo è inevitabilmente una religione che

erige l’uomo signore dell’universo e poiché l’azione più

efficace è quella che sottrae l’uomo alla sua natura e ne opera

un rimpasto radicale, i valori dell’azione cedono il passo ai valori

della trasformazione demiurgica dell’uomo e del mondo, ai valori di

creazione di un mondo nuovo e di autocreazione dell’uomo a opera

dell’uomo. In altre parole: il solo cristianesimo che oggi sia

‘valevole’ è il cristianesimo rivoluzionario in cui il potere

dell’uomo sul mondo, su se stesso, sugli altri si manifesta pienamente.

Tale l’abisso in cui ruzzola il clero che subordina la contemplazione

all’azione e l’azione alla volontà di potenza. In questo abisso

di iniquità non v’è il più piccolo posto per

l’intelligenza”.

Tale oscurità può essere illuminata dai lampi di quegli intellettuali che sappiano maneggiare le idee senza manipolarle, trattandole per quel valgono, in ossequio alla verità e non al potere, compreso quello clericale. Per fare “ritorno al reale”, come auspicava Gustave Thibon, è necessario affidarsi a menti così paradossali che, in questi tempi invertiti, si possono concedere l’eccentricità di cercare il vero nella casa della verità e di buttare l’errore nella sentina della falsità. “Di

tanto in tanto” scrive G.K. Chesterton celebrando “L’uomo comune”

“nella storia dell’umanità, ma

soprattutto in epoche inquiete

come la nostra, compare una certa classe di cose. Nel vecchio mondo si

chiamavano eresie. Nel mondo moderno si chiamano mode. Talvolta sono

utili per un certo periodo, altre volte sono invece totalmente nocive.

In ogni caso si tratta sempre di una concentrazione impropria su una

verità o mezza verità. E’ quindi giusto insistere sulla

conoscenza di Dio, ma è eretico insistervi, come fece Calvino a

spese del suo Amore; è quindi giusto desiderare una vita

semplice, ma è eretico desiderarla a spese della bontà

d’animo e delle buone maniere. L’eretico, come il fanatico, non

è un uomo che ama troppo la verità, nessun uomo

può amarla troppo. L’eretico è un uomo che ama la sua

verità più della verità stessa”.

Una verità semplice che la Chiesa non è più in grado di dire al mondo poiché si è privata di coloro che avrebbero potuto farlo con efficacia. Agli intellettuali, magari un po’ fastidiosi quando fanno onestamente il loro mestiere, ha preferito i paggetti che le reggessero lo strascico alle nozze con il mondo. Con la paradossale conseguenza di aver creato tanti cortigiani che, in tempi di populismo tanguero, rischiano di non avere più neanche la corte. (torna

su)

dicembre 2014 |