|

|

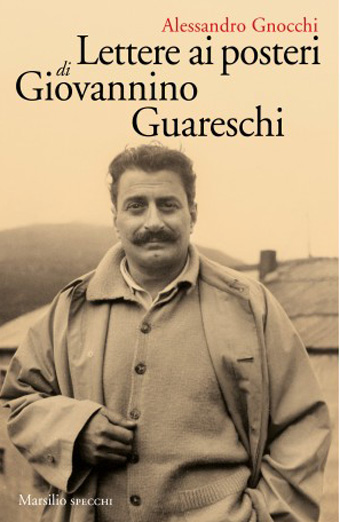

| SPECIALE GUARESCHI Scrivere (e vivere) senza menzogna di Alessandro Gnocchi

Pubblicato sul sito Riscossa Cristiana Nostra nota: Il libro di cui sotto

è riprodotta la copertina è reperibile, oltre che nelle

librerie, presso la Marsilio Editori spa - Marittima - Fabbricato 205 -

30135 Venezia

telefono: 041 2406511 - fax: 041 5238352 - link formato 14x21, pagine 144, € 16,00 Presentazione di Riscossa Cristiana Nel 2018 ricorrono il

centodecimo anniversario della nascita e il cinquantesimo della morte

di Giovannino Guareschi (Primo maggio 1908 – 22 luglio 1968). Riscossa

Cristiana gli dedica queste due giornate nella certezza che un

cristiano della sua razza abbia ancora tanto da dire alle persone di

buona volontà in tempi così difficili.

Caro Guareschi, come sa, ho un debole letterario per le “Tre storie” con cui lei volle spiegare il mondo di Mondo piccolo, oltre che per certe pagine del Diario clandestino e di Baffo racconta. E poi ho un debole giornalistico per le paginate del “Giro d’Italia” in cui fustigava politica e malcostume ai tempi di “Candido” e per le temerarie incursioni nella malapolitica, nel malcostume e nella malareligione ospitate dal “Borghese”. Ma devo dire che, oggi, quei pezzi del “Borghese”, così appassionati e intelligenti, così rabbiosi e rasserenati, mi danno un brivido in più. Quando li rileggo, scopro che parlano proprio a me, ai miei fratelli, al mio tempo con dolorosa, eloquente chiaroveggenza. Sono un postero, caro Guareschi. Lo sono fin da bambino, quando guardavo mio padre mettere da parte quella rivista stampata su bella carta paglierina dopo aver segnato gli articoli suoi, di Giuseppe Prezzolini, di Gianna Preda, di Orsola Nemi con delle grandi orecchie agli angoli delle pagine. Più avanti, mi diceva, avrei dovuto leggerli anch’io, perché era chiaro che lì c’era qualcosa che mi avrebbe riguardato. Mio padre aveva la quinta elementare, faceva il tornitore ed era come gli operai di Péguy, che “non erano servi” e “coltivavano un onore, assoluto, come si addice a un onore”. Quegli uomini, spiegava Péguy, avevano nel sangue il gusto per ciò che è eterno. Erano di una razza alla quale tanti adepti della tradizione, che già allora avevano barattato la loro eredità con i lustrini del mondo, non potevano neanche allacciare i sandali. “Noi

abbiamo conosciuto, noi abbiamo vissuto la vecchia Francia e l’abbiamo

conosciuta intatta” dice lo scrittore francese nel saggio Il denaro.

“Noi siamo stati suoi figli. Noi abbiamo conosciuto un popolo, lo

abbiamo toccato, ne siamo stati parte, quando ancora ce n’era uno.

L’ultimo operaio di quei tempi era un uomo della vecchia Francia,

mentre oggi il più oltranzista tra i seguaci del signor Maurras

non è nemmeno per un atomo un uomo della vecchia Francia”.

Mio padre era così e io sono un postero. Lo sono perché penso esattamente quello che Chesterton scrive in Ortodossia, di cui ho visto una copia su uno scaffale dell’Incompiuta durante una visita con suo figlio Alberto: “La

democrazia ci insegna a non trascurare l’insegnamento di un saggio,

anche se è il nostro servitore, la tradizione ci chiede di non

trascurare l’opinione di un saggio, anche se è nostro padre”.

Sono un postero, caro Guareschi, e dunque capisco benissimo perché i suoi pezzi usciti mezzo secolo fa sul “Borghese” suscitassero tanti malumori e tante incomprensioni. Si sarebbe tentati di dire sbrigativamente che lei li scrisse con mezzo secolo in anticipo sulla capacità di leggere e giudicare il proprio tempo in dotazione all’intellettuale collettivo, al giornalista collettivo, al politico collettivo, al prete collettivo. Ma si sbaglierebbe, perché l’intellettuale collettivo, il giornalista collettivo, il politico collettivo, il prete collettivo non intendono neppure oggi quello che lei intese allora. Sono strutturalmente incapaci di comprendere il proprio tempo, dunque non comprendono mai neppure il passato. Non lo amano e non vogliono conoscerlo, neanche in ritardo di cinquant’anni. Preferiscono rimuoverlo, condannarlo e ricostruirlo a uso del potente in carica. Rende di più. Dunque, se lei aveva torto marcio a prescindere mezzo secolo fa, ha torto marcio a prescindere anche oggi e lo avrà anche domani perché la sua anima è segnata da una nativa diffidenza per il potere. E, mi creda, si vede a occhio nudo. Può giusto incontrare il favore di qualche intellettuale eccentrico, niente di più. Rodolfo Quadrelli, in virtù di quanto teorizza nel saggio “Il linguaggio della poesia”, la descriverebbe come un poeta in guerra contro la prepotenza della storia. “Il nemico moderno della poesia è la storia.” scrive il letterato milanese “Oggi sarebbe vano ripetere la splendida definizione di Aristotele, essere cioè la poesia più ‘nobile’ della storia, rappresentando il possibile e perciò l’universale, mentre l’altra descrive il meramente avvenuto. Infatti le filosofie della storia hanno affermato che quanto è avvenuto doveva avvenire, e hanno ritolto alla poesia il regno dei significati, lasciandole soltanto quello della fantasticheria”. Ma, alla fine, male incoglie a chi commette certi soprusi, perché le ragioni degli uomini, quando non tengono conto di quelle di Dio, sono bugie dalle gambe molto corte. Questo ce lo ha detto proprio lei, caro Guareschi, in quel sublime repertorio di paradossi e di destini che è il prologo al Don Camillo: “La

storia non la fanno gli uomini: gli uomini subiscono la storia come

subiscono la geografia. E la storia, del resto, è in funzione

della geografia. Gli uomini cercano di correggere la geografia bucando

le montagne e deviando i fiumi e, così facendo, si illudono si

dare un corso diverso alla storia, ma non modificano un bel niente,

perché, un bel giorno, tutto andrà a catafascio. E le

acque ingoieranno i ponti, e romperanno le dighe, e riempiranno le

miniere; crolleranno le case e i palazzi e le catapecchie, e l’erba

crescerà sulle macerie e tutto ritornerà terra. E i

superstiti dovranno lottare a colpi di sasso con le bestie, e

ricomincerà la storia. La solita storia”.

Ma a lei la solita storia, scritta sempre dalla stessa razza padrona qualunque fosse il colore della camicia o della tonaca, non è mai garbata. E così, negli Anni Sessanta del Novecento, pubblicava articoli tanto lucidi sulle malefatte di ogni genere di potere che paiono scritti con vista sugli Anni Venti del Duemila. Diciamocelo senza tanti giri di parole: non poteva pretendere comprensione. E quando parlo di comprensione, non intento una certa condiscendenza per un povero reazionario rurale in braghe di fustagno e camiciona a quadri. Intendo proprio la capacità di capire. Destra e sinistra, credenti e atei, clericali e laici, chi in religione e chi in politica, si erano costruiti il loro monopartitismo imperfetto in bilico tra false alternative in falsa competizione e lei gli rompeva l’ordigno smascherando l’inganno. Proprio un bel villano quadro da tenere alla larga. Lei mi dirà che il trucco c’era e si vedeva benissimo. Ma, benedetto uomo, prestigiatori e spettatori volevano solo fingere in santa pace di non vederlo esalando un grande e stupefatto “oh” collettivo che soddisfaceva tutti, impresari, attori, pubblico pagante, militari e invalidi a metà prezzo. Perché, oltre all’intellettuale collettivo, al giornalista, collettivo, al politico collettivo e al prete collettivo, ci sono anche il discepolo collettivo, il lettore collettivo, l’elettore collettivo e il fedele collettivo. E, in questo tripudio anestetizzante di piccole e grandi folle, lei cosa faceva, caro Guareschi? Diceva che nella cabina elettorale Dio ti vede e Stalin no, spiegava che non si va in Paradiso in comitiva e ogni singolo cristiano deve andarci per conto proprio, pretendeva che ognuno pensasse con il proprio cervello e provvedesse a salvare la propria anima. Ma gli italiani non gradivano. D’altronde, l’aveva scritto lei che la mattina preferiscono alzarsi e trovare già tutto pensato. A questo punto, fa veramente sorridere la maliziosa ingenuità di chi ha tentato di accostarla a Pier Paolo Pasolini come critico del sistema di potere. Lo hanno fatto un po’ per “La rabbia”, il film che firmaste insieme pur lavorando ognuno per conto proprio e da prospettive inequivocabilmente opposte. E un po’ perché, bisogna riconoscerlo, Pasolini seppe andare contro la corrente anche con coraggio. Ma non c’è proprio niente che vi apparenti, come del resto aveva a suo tempo spiegato lei. Basta guardare i due tempi della “Rabbia” per comprendere che appartengono a due mondi che non ruotano attorno allo stesso sole. No, caro Guareschi, non c’è Pasolini che tenga. Lei è di un’altra razza rispetto a quella dell’intellettuale italiano, che finisce sempre per essere collettivo, anche quando critica il sistema. L’unico esempio che regga il confronto è quello di Leonardo Sciascia, così poco intellettuale e così poco italiano. Ho sempre ammirato il suo rigore e la sua capacità di stare ritto innanzi al potere, di smontarne le argomentazioni e di svelarne i meccanismi. Penso a romanzi come Il giorno della civetta, A ciascuno il suo, Todo modo, Il contesto. E penso a “I professionisti dell’antimafia”, il magistrale articolo in cui il 10 gennaio 1987 criticava sul “Corriere della Sera” la nomina di Paolo Borsellino a procuratore della repubblica di Marsala. Ne seguì un grande scandalo e, naturalmente, lo scrittore siciliano fu lasciato da solo raccogliendo nello spazio di un mattino un esercito di zelanti e agguerriti ex amici. Non gli si perdonava di aver eccepito sul metodo con cui veniva applicato il concetto di antimafia. E, addirittura, di aver mostrato come tale concetto fosse sufficiente a se stesso, al punto di autoalimentarsi e regolare dispoticamente l’azione di coloro che lo avevano coniato. Da strumento, spiegava Sciascia, era divenuto valore fondante del potere: “Prendiamo,

per esempio, un sindaco che per sentimento o per calcolo cominci ad

esibirsi in interviste televisive e scolastiche, in convegni,

conferenze e cortei come antimafioso: anche se dedicherà tutto

il suo tempo a queste esibizioni e non ne troverà mai per

occuparsi dei problemi del paese o della città che amministra

(che sono tanti, in ogni paese, in ogni città: dall’acqua che

manca all’immondizia che abbonda), si può considerare come in

una botte di ferro. Magari qualcuno, molto timidamente, oserà

rimproverargli lo scarso impegno amministrativo: e dal di fuori. Ma dal

di dentro, nel consiglio comunale e nel suo partito, chi mai

oserà promuovere un voto di sfiducia, un’azione che lo metta in

minoranza e ne provochi la sostituzione? Può darsi che, alla

fine, qualcuno ci sia: ma correndo il rischio di essere marchiato come

mafioso, e con lui tutti quelli che lo seguiranno. Ed è da dire

che il senso di questo rischio, di questo pericolo, particolarmente

aleggia dentro la democrazia cristiana: et pour cause, come si è

tentato prima di spiegare”.

Non si poteva trovare forma più scandalosa per denunciare il meccanismo perverso di un potere fondato sul prefisso “anti”, che è sempre di natura rivoluzionaria. Qualunque entità si metta al riparo del terroristico prefisso non sarà tenuta a rispondere d’altro che della propria sopravvivenza prescindendo totalmente dalla realtà, naturalmente per il bene del popolo. Qualunque critica verrà sempre ridotta al revanscismo dell’odioso concetto a cui l'”anti” si oppone. E così, come da copione, Sciascia fu costretto a sopportare l’accusa di essere colluso con la mafia, lui che per primo ne aveva descritto la natura e la struttura. Quante volte lei, caro Guareschi, denunciò e descrisse nello stesso modo la perversione del potere antifascista, in gran parte era formato da fascisti che avevano provveduto a riciclarsi facendosi precedere dal miracoloso “anti”? Neanche a lei lo perdonarono. E meno ancora fu gradito il suo intervento quando mise il dito nell’occhio dell’anticomunismo di regime che, guarda caso, aleggiava in gran parte dentro quella democrazia cristiana che tanto inquietava Sciascia. Non a caso, come lo scrittore siciliano fu accusato di rendere simpatica la mafia a causa del sicilianissimo Don Mariano Arena nel Giorno della civetta, lei scrittore padano, fu accusato di rendere simpatici i comunisti a causa del padanissimo Peppone in Mondo piccolo. L’espulsione dal consesso civile di chi osava mostrare che il re era nudo veniva decretata in nome di vigliacco “anti”. Per questo, caro Guareschi, mi infastidisce non poco sentirle dare, anche in buona fede, dell’anticomunista. Lei fece guerra senza quartiere al comunismo in nome di ben altro che la particella “anti”. Combattè in nome di princìpi e di valori che vivevano di vita propria: verità, fede, libertà, coscienza, lealtà, tutta mercanzia di cui il potere faceva lucroso mercimonio. Anche da questo punto di vista, l’accostamento ha un saldo fondamento. Ricordo, per esempio, una bella intervista di Aldo Cazzullo ad Andrea Camilleri uscita sul “Corriere della Sera” il 18 novembre 2016: “Leonardo

Sciascia” diceva Camilleri “era

di un anticomunismo viscerale. Eravamo molto amici, ma abbiamo litigato

come pazzi. Nei giorni del sequestro Moro lui e Guttuso andarono da

Berlinguer e lo trovarono distrutto: Kgb e Cia, disse, erano d’accordo

nel volere la morte del prigioniero. Sciascia lo scrisse. Berlinguer

smentì, e Guttuso diede ragione a Berlinguer. Io mi schierai con

Renato: era nella direzione del Pci, cos’altro poteva fare? Leonardo la

prese malissimo: ‘Tutti uguali voi comunisti, il partito viene prima

della verità e dell’amicizia!’”.

Alla fine, per opporsi alla logica del Grande Inquisitore, laico o religioso che sia, bisogna votarsi a una scelta che Aleksandr Solženicy chiamava in termini essenziali: “Vivere senza menzogna”. Lo scrisse il 12 febbraio 1974, il giorno precedente l’arresto e l’espulsione dall’Unione Sovietica: “Quando

la violenza irrompe nella pacifica vita degli uomini, il suo volto arde

di tracotanza ed essa porta scritto sul suo stendardo e grida: ‘Io sono

la violenza! Via, fate largo o vi schiaccio!’. Ma la violenza invecchia

presto, dopo pochi anni non è più tanto sicura di

sé, e per reggersi, per salvare la faccia, si allea

immancabilmente con la menzogna. Infatti la violenza non ha altro

dietro cui coprirsi se non la menzogna, e la menzogna non può

reggersi se non con la violenza. Non tutti i giorni né su tutte

le spalle la violenza abbatte la sua pesante zampa: da noi esige solo

docilità alla menzogna, quotidiana partecipazione alla menzogna:

non occorre altro per essere sudditi fedeli. Ed è proprio qui

che si trova la chiave della nostra liberazione, una chiave che abbiamo

trascurato e che pure è tanto semplice e accessibile: il rifiuto

di partecipare personalmente alla menzogna. Anche se la menzogna

ricopre ogni cosa, anche se domina dappertutto, su un punto siamo

inflessibili: che non domini per opera mia!”.

Proprio così, caro Guareschi, vivere senza menzogna. Quello che lei ha lasciato in eredità ai suoi posteri è un mondo piccolo in cui è possibile farlo, anche se il Mondo Grande e i suoi Grandi Inquisitori vogliono convincerci che è inutile. Anch’io sono stato tentato da quelle sirene. Chi non lo è stato? Immaginavo come sarebbe stato bello, un giorno, lasciare la riva del mondo piccolo per approdare su quella del Mondo Grande. Ma la Provvidenza ha voluto che fossi figlio di un operaio di Péguy appassionato cultore di Giovannino Guareschi. Così adesso, in vista dei sessant’anni, sono ancora seduto sulla sponda del mondo piccolo e penso “Si sta meglio qui, su questa riva”. E mi capita più o meno quanto confidava lei nel Don Camillo e il suo gregge. Ascolto le storie di questo vecchio mondo e la gente dice di me: “Più diventa vecchio e più diventa un postero”. Invece non è vero perché io sono sempre stato un postero. Grazie a Dio. (torna

su)

maggio 2018 |