|

|

| Il no assoluto alla pena di morte. Una vittoria del Vangelo o dell’“umanesimo secolare”? di

Sandro Magister

Pubblicato

sul sito

dell'Autore

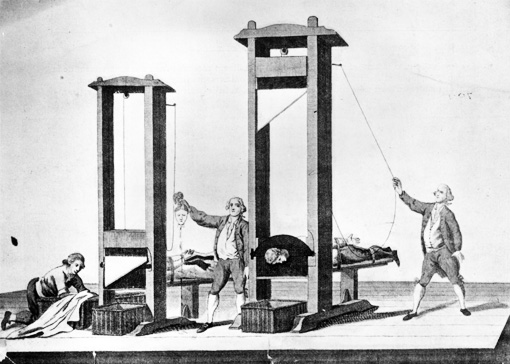

L'impaginazione è nostra  La decisione di papa Francesco di riscrivere il Catechismo della Chiesa cattolica riguardo alla pena di morte ha acceso vivaci discussioni. La modifica era nell'aria e Jorge Mario Bergoglio l’aveva fatta presagire da tempo. Nella lettera del prefetto della congregazione per la dottrina della fede che accompagna il rescritto, il cardinale Luis F. Ladaria dice che “la nuova formulazione del n. 2267 del Catechismo esprime un autentico sviluppo della dottrina, che non è in contraddizione con gli insegnamenti anteriori del magistero”. Ma è proprio questo il punto che suscita più controversie. Per molti la contraddizione con il precedente insegnamento della Chiesa c’è. E configura non uno “sviluppo” ma una vera e propria rottura. Inoltre, colpisce la natura “storicistica” delle motivazioni addotte da Francesco: nuova consapevolezza circa la dignità della persona, nuova comprensione del senso delle sanzioni penali, nuovi e più efficaci sistemi di detenzione, ecc. Da qui scaturirebbe, “alla luce del Vangelo”, l’attuale nuovo insegnamento della Chiesa sull’inammissibilità assoluta della pena di morte. Posto questo precedente – come molti auspicano o al contrario temono – che cosa può impedire a un papa di cambiare la dottrina della Chiesa su qualsiasi altro tema? Rompendo non solo con il precedente magistero, ma con le stesse Sacre Scritture? Per agevolare la comprensione del dibattito, ecco qui di seguito due utili elementi di documentazione. Il primo è la sinossi tra il vecchio articolo del Catechismo della Chiesa cattolica sulla pena di morte e il nuovo articolo riscritto per volontà di papa Francesco. IL

VECCHIO ARTICOLO

2267. L’insegnamento tradizionale della Chiesa non esclude, supposto il pieno accertamento dell’identità e della responsabilità del colpevole, il ricorso alla pena di morte, quando questa fosse l’unica via praticabile per difendere efficacemente dall’aggressore ingiusto la vita di esseri umani. Se invece i mezzi incruenti sono sufficienti per difendere dall’aggressore e per proteggere la sicurezza delle persone, l’autorità si limiterà a questi mezzi, poiché essi sono meglio rispondenti alle condizioni concrete del bene comune e sono più conformi alla dignità della persona umana. Oggi, infatti, a seguito delle possibilità di cui lo Stato dispone per reprimere efficacemente il crimine rendendo inoffensivo colui che l’ha commesso, senza togliergli definitivamente la possibilità di redimersi, i casi di assoluta necessità di soppressione del reo “sono ormai molto rari, se non addirittura praticamente inesistenti” [Evangelium vitae, n. 56]. IL NUOVO 2267. Per molto tempo il ricorso alla pena di morte da parte della legittima autorità, dopo un processo regolare, fu ritenuta una risposta adeguata alla gravità di alcuni delitti e un mezzo accettabile, anche se estremo, per la tutela del bene comune. Oggi è sempre più

viva la consapevolezza che la dignità della persona non viene

perduta neanche dopo aver commesso crimini gravissimi. Inoltre, si

è diffusa una nuova comprensione del senso delle sanzioni penali

da parte dello Stato. Infine, sono stati messi a punto sistemi di

detenzione più efficaci, che garantiscono la doverosa difesa dei

cittadini, ma, allo stesso tempo, non tolgono al reo in modo definitivo

la possibilità di redimersi.

Pertanto la Chiesa insegna, alla

luce del Vangelo, che “la pena di morte è inammissibile

perché attenta all’inviolabilità e dignità della

persona” [1], e si impegna con determinazione per la sua abolizione in

tutto il mondo.

[1] Francesco, Discorso ai

partecipanti all’incontro promosso dal Pontificio Consiglio per la

Promozione della Nuova Evangelizzazione (11 ottobre 2017):

L’Osservatore Romano (13 ottobre 2017), 5.

*

Il secondo elemento di documentazione qui offerto è l'estratto di un saggio pubblicato nel 2001 su “First Things” dal cardinale Avery Dulles (1918-2008), gesuita, uno dei maggiori teologi nordamericani del Novecento, molto stimato da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Il testo integrale del saggio, in inglese: E in italiano, tradotto da Sabino Paciolla: Per cominciare, Dulles mette a fuoco che cosa dicono le Sacre Scritture, riguardo alla pena di morte: “Nell’Antico Testamento la legge

mosaica specifica non meno di trentasei reati capitali che richiedono

l’esecuzione mediante lapidazione, rogo, decapitazione o

strangolamento. L’elenco comprende idolatria, magia, blasfemia,

violazione del sabato, omicidio, adulterio, bestialità,

pederastia e incesto. La pena di morte è stata considerata

particolarmente appropriata come punizione per l’omicidio,

poiché Dio, nel suo patto con Noè, aveva stabilito il

principio: ‘Chi sparge il sangue dell’uomo dall’uomo il suo sangue

sarà sparso, perché ad immagine di Dio Egli ha fatto

l’uomo’ (Genesi 9, 6). In molti casi Dio è dipinto come Colui

che punisce meritatamente i colpevoli con la morte, come è

successo a Korah, Dathan e Abiram (Numeri 16). In altri casi, individui

come Daniele e Mordecai sono agenti di Dio nel portare una morte giusta

ai colpevoli.

“Nel Nuovo Testamento il diritto

dello Stato di condannare a morte i criminali sembra essere dato per

scontato. Gesù stesso si astiene dall’usare la violenza. Egli

rimprovera i suoi discepoli che invocano il fuoco dal cielo per punire

i samaritani per la loro mancanza di ospitalità (Luca 9, 55).

Più tardi ammonisce Pietro a mettere la spada nel fodero invece

di resistere all’arresto (Matteo 26, 52). In nessun momento,

però, Gesù nega che lo Stato abbia l’autorità per

imporre la pena capitale. Nelle sue discussioni con i farisei,

Gesù cita con approvazione il comandamento apparentemente duro:

‘Chi parla male di padre o di madre, muoia sicuramente’ (Matteo 15, 4;

Marco 7, 10, riferendosi a Esodo 2l, 17; cfr Levitico 20, 9). Quando

Pilato richiama l’attenzione sulla sua autorità di

crocifiggerlo, Gesù sottolinea che il potere di Pilato gli viene

dall’alto, cioè da Dio (Giovanni 19, 11). Gesù loda il

buon ladrone sulla croce accanto a lui, che ha ammesso che lui e il suo

compagno ladrone stanno ricevendo la giusta ricompensa per le loro

azioni (Luca 23, 41).

“I primi cristiani evidentemente

non avevano nulla contro la pena di morte. Approvano la punizione

divina inflitta ad Anania e Saffira quando sono rimproverati da Pietro

per la loro azione fraudolenta (Atti 5, 1-11). La Lettera agli Ebrei

sostiene che ‘un uomo che ha violato la legge di Mosè muore

senza pietà per la testimonianza di due o tre testimoni’ (10,

28). Paolo fa ripetutamente riferimento alla connessione tra peccato e

morte. Scrive ai Romani, con un evidente riferimento alla pena di

morte, che il magistrato che detiene l’autorità ‘non porta

invano la spada, infatti è un ministro di Dio per infliggere una

giusta punizione a chi fa il male’ (Romani 13, 4). Nessun passaggio del

Nuovo Testamento disapprova la pena di morte”.

Dulles passa poi ad esaminare come si sono pronunciati i Padri della Chiesa e i teologi cattolici nel corso dei secoli, traendo questa conclusione: “Passando alla tradizione

cristiana, possiamo notare che i Padri e i Dottori della Chiesa sono

praticamente unanimi nel loro sostegno alla pena capitale. […] E ancora

per tutta la prima metà del XX secolo il consenso dei teologi

cattolici a favore della pena capitale in casi estremi è rimasto

solido”.

Fa però notare che già nel 1977 un teologo di chiara fama aveva preso posizione su “L’Osservatore Romano” per l’inammissibilità della pena di morte, dando voce alle “obiezioni” di “un coro crescente di voci nella comunità cattolica”: “Alcuni sostengono la posizione

assolutistica secondo cui, poiché il diritto alla vita è

sacro e inviolabile, la pena di morte è sempre sbagliata. Il

rispettato francescano italiano Gino Concetti, scrivendo su

‘L’Osservatore Romano’ nel 1977 ha fatto la seguente forte

dichiarazione: ‘Alla luce della Parola di Dio, e quindi della fede, la

vita – tutta la vita umana – è sacra e intoccabile. Non importa

quanto atroci siano i crimini… [il criminale] non perde il suo diritto

fondamentale alla vita, che è primordiale, inviolabile e

inalienabile, e quindi non viene posto sotto il potere di nessuno’”.

E da qui in avanti Dulles discute proprio questa tesi radicale, anticipatrice di ciò che oggi papa Francesco ha deciso. Ecco alcuni passaggi della sua argomentazione, scritta nel 2001 ma ancora attualissima: “Per giustificare questa radicale

revisione – si potrebbe quasi dire inversione – della tradizione

cattolica, padre Concetti e altri spiegano che la Chiesa dai tempi

biblici fino ai nostri giorni non ha percepito il vero significato

dell’immagine di Dio nell’uomo, il che implica che anche la vita

terrena di ogni singola persona è sacra e inviolabile. Nei

secoli passati, si sostiene, ebrei e cristiani non sono riusciti a

pensare alle conseguenze di questa dottrina rivelata. Erano coinvolti

in una cultura barbara della violenza e in una teoria assolutista del

potere politico, entrambe tramandate dal mondo antico. Ma ai nostri

giorni è nato un nuovo riconoscimento della dignità e dei

diritti inalienabili della persona umana. Coloro che riconoscono i

segni dei tempi andranno oltre le dottrine datate secondo cui lo Stato

ha un potere divinamente delegato di uccidere e che i criminali perdono

i loro diritti umani fondamentali. L’insegnamento della pena capitale

deve oggi subire uno sviluppo drammatico che corrisponda a queste nuove

intuizioni.

“Questa posizione abolizionista

è di una semplicità allettante. Ma non è davvero

nuova. Fu fatta propria da cristiani settari almeno dal Medioevo. Molti

gruppi pacifisti, come i Valdesi, i Quaccheri, gli Hutteriti e i

Mennoniti, hanno condiviso questo punto di vista. Ma, come lo stesso

pacifismo, questa interpretazione assolutista del diritto alla vita non

trovò allora eco tra i teologi cattolici, che accettarono la

pena di morte come conforme alla Scrittura, alla tradizione e alla

legge naturale.

"La crescente opposizione alla

pena di morte in Europa dopo l’Illuminismo è andata di pari

passo con un declino della fiducia nella vita eterna. Nel XIX secolo i

sostenitori più coerenti della pena capitale erano le chiese

cristiane, e i suoi oppositori più coerenti erano i gruppi

ostili alle chiese. Quando la morte è stata intesa come il male

ultimo, piuttosto che come una tappa sulla strada verso la vita eterna,

filosofi utilitaristi come Jeremy Bentham hanno trovato facile

respingere la pena capitale come ‘annientamento inutile’.

“Molti governi in Europa e

altrove hanno eliminato la pena di morte nel XX secolo, spesso contro

le proteste dei credenti. Anche se questo cambiamento può essere

visto come un progresso morale, è probabilmente dovuto, in

parte, all’evaporazione del senso di peccato, della colpa e della

giustizia retributiva, che sono tutti essenziali per la religione

biblica e la fede cattolica. L’abolizione della pena di morte nei paesi

ex cristiani può essere dovuta più all’umanesimo secolare

che a una più profonda comprensione nel Vangelo.

“Argomenti relativi al progresso

della coscienza etica sono stati utilizzati per promuovere una serie di

presunti diritti umani che la Chiesa cattolica rifiuta costantemente in

nome della Scrittura e della tradizione. Il magistero si appella a

queste autorità per ripudiare il divorzio, l’aborto, le

relazioni omosessuali e l’ordinazione sacerdotale delle donne. Se la

Chiesa si sente vincolata dalla Scrittura e dalla tradizione in questi

altri campi, sembra incoerente che i cattolici proclamino una

‘rivoluzione morale’ sulla questione della pena capitale.

“Il magistero cattolico non ha

mai invocato l’abolizione incondizionata della pena di morte. […] Papa

Giovanni Paolo II ha parlato a nome di tutta la tradizione cattolica

quando ha proclamato nella ‘Evangelium vitae’ (1995) che ‘l’uccisione

diretta e volontaria di un essere umano innocente è sempre

gravemente immorale’. Ma ha saggiamente incluso in quella dichiarazione

la parola ‘innocente’. Non ha mai detto che ogni criminale ha il

diritto di vivere e non ha mai negato che lo Stato abbia il diritto, in

alcuni casi, di giustiziare il colpevole. […]

“Negli ultimi anni il magistero

cattolico si è sempre più pronunciato contro la pratica

della pena capitale. Papa Giovanni Paolo II ancora nella ‘Evangelium

vitae’ ha scritto che ‘a seguito di costanti miglioramenti

nell’organizzazione del sistema penale’, i casi in cui l’esecuzione

dell’autore del reato sarebbe assolutamente necessaria ‘sono molto

rari, se non praticamente inesistenti’.”

È questa, come si può notare, la posizione espressa dal Catechismo della Chiesa cattolica promulgato nel 1992 e in forma definitiva nel 1997. Dulles, che scrive nel 2001, a questa posizione si attiene e così conclude, ignorando, naturalmente, il cambiamento che avrebbe introdotto nel 2018 papa Francesco: “Giungendo a questa prudenziale

conclusione, il magistero non sta cambiando la dottrina della Chiesa.

La dottrina rimane quella che è stata: che lo Stato, in linea di

principio, ha il diritto di comminare la pena di morte a persone

condannate per crimini molto gravi. Ma secondo la tradizione classica

lo Stato non dovrebbe esercitare questo diritto quando gli effetti

negativi superano quelli positivi. Pertanto, il principio lascia ancora

aperta la questione se e quando debba essere applicata la pena di

morte. Il papa e i vescovi, con il loro prudente giudizio, hanno

concluso che nella società contemporanea, almeno in Paesi come

il nostro, la pena di morte non deve essere invocata, perché,

tutto sommato, fa più male che bene. Personalmente sostengo

questa posizione”.

Per una argomentata difesa, invece, delle ragioni del “no” assoluto alla pena di morte formulato da Francesco, si veda questa intervista del professor Luciano Eusebi, giurista molto consultato dagli ultimi papi: (torna

su)

agosto 2018 |