|

|

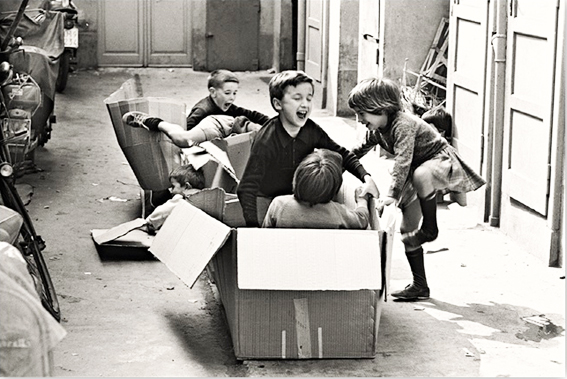

| Un bilancio del progresso? Perdite e acquisti: un bilancio del progresso  C’è stato un tempo in cui le persone avevano l’animo più leggero e il cuore più contento di oggi. Questa età favolosa è stata non mille anni fa, e neppure nel Tempo del Sogno, come direbbero gli aborigeni australiani, ossia in un remoto passato che confina col mistero del mito, ma talmente vicino che noi stessi abbiamo fatto in tempo a vederlo. Quel tempo è esistito non più tardi di una cinquantina d’anni fa, e ne serbiamo un ricordo nitido e incancellabile, sebbene ora sia difficile, per noi, darne un’idea alle nuove generazioni. Esse pensano, senza dubbio, che si tratta di una idealizzazione soggettiva operata dalla memoria dell’infanzia e che è in fondo normale, perché tutti tendono, da grandi, a ripensare alla propria fanciullezza con infinita nostalgia, imprestandole quelle tinte poetiche che in realtà non ebbe. Invece ora sappiamo che la percezione del mondo che abbiamo avuto da bambini era oggettiva, e che coglieva un tratto caratteristico, perfettamente reale: la serenità diffusa nella vita delle persone, o, quanto meno, un livello assai maggiore di serenità, rispetto a quello odierno. Come possiamo affermarlo con tanta sicurezza? Come possiamo essere certi che non si tratti d’una semplice illusione prospettica? Ne siamo certi perché siamo stati testimoni di cose reali, in un certo senso verificabili e misurabili, che oggi più non si vedono, se non in casi assolutamente eccezionali, mentre allora erano ampiamente diffuse, tanto da essere comuni, talché la gente non vi faceva un particolare caso, considerandole del tutto normali. Un esempio fra le decine di quelli che potremmo fare: allora era cosa comunissima il fatto di cantare, le donne specialmente, mentre sbrigavano le faccende di casa, o comunque mentre stavano lavorando. Ricordiamo benissimo – certo, con viva nostalgia, ma anche con oggettivo distacco – la voce armoniosa della mamma che cantava, non a mezza bocca, ma a voce spiegata, mentre faceva i mestieri di casa, stirare, preparare da magiare, e si spandeva per tutte le stanze, avvolgendole con la sua calda onda. Era molto intonata: era un piacere sentirla. A volte, quando aveva un po’ di tempo, tirava fuori dalla custodia la sua grossa fisarmonica, prendeva lo spartito e si metteva a suonare, accompagnandosi col canto: come potremmo scordare le note della Paloma, che si diffondevano con tanta poesia, facendo vibrare di emozione quelli che la udivano? E non è che alla mamma, ancora così giovane - come poi abbiamo compreso, crescendo - mancassero i pensieri e le preoccupazioni, né le ragioni per essere stanca: tutt’altro.  Fino a 50 anni fa c’erano più

sorrisi in giro perché c’era più serenità. C’era

un’autentica fede in Dio: i dolori venivano deposti ai suoi piedi, come

offerte d’amore e non vissuti con intima ribellione!

Tornata dalla scuola, ove si recava ad insegnare come maestra, e aver provveduto a noi bambini, si recava in ospedale tutti i giorni, a visitare il papà, ricoverato per una lunga malattia; tornata a casa, sbrigava le faccende e si occupava di noi, sempre allegra, o almeno così pareva, senza mai appesantirci con le sue preoccupazioni; la sera, fino a tardi, studiava per preparare le lezioni, scrupolosa e innamorata della sua professione, e studiava anche per dare l’esame di concorso e avvicinarsi a casa mediante l’assegnazione ad una sede più vicina e quindi più comoda. Aveva perciò il suo bel daffare e la sua brava dose di pensieri: eppure cantava sovente, amava cantare e anche suonare; e come lei molte altre persone. Era assai frequente udire e vedere le persone che cantavano, non certo perché non avessero nulla da fare, ma al contrario, proprio per accompagnare il lavoro quotidiano indizio certissimo del fatto che il loro cuore era lieto, che le difficoltà quotidiane non avevano rubato dal loro mondo interiore la gioia e la bellezza del vivere. E di esempi di questo genere, ripetiamo, se ne potrebbero fare in gran numero, arrivando sempre alla stessa conclusione: c’erano più sorrisi in giro perché c’erano più serenità, maggiore adesione alle piccole, semplici cose belle della vita. C’era una maggiore accettazione delle avversità e c’era un’autentica fede in Dio: per cui dolori e angosce venivano deposti ai suoi piedi, come offerte d’amore, e non vissuti con intima ribellione.  Perdite e acquisti: un bilancio del progresso? Scriveva lo studioso cattolico del paranormale Leo Talamonti (1914-1998) nel suo libro più bello e maturo, I protagonisti invisibili (Milano, Rizzoli, 1990, pp.191-192): Qualcosa

è mutato, negli ultimi decenni. S’incontrano persone, ma non

sguardi amichevoli e neppure indifferenti. Visi corrucciati, piuttosto,

sguardi addirittura malevoli. Perché? Non li conosciamo, non gli

abbiamo fatto niente. Dove sono finiti i sorrisi? Rassegniamoci:

anche i sorrisi sono ormai tra le abitudini che quest’epoca va

cancellando; quest’epoca che ci fa respirare un’atmosfera sempre

più ammorbata da ostilità latenti, immotivate,

pronte ad esplodere per un pretesto occasionale.

La

storia corre in fretta. L’odio è sempre esistito, con il suo

immancabile corollario di violenze spesso sanguinose. È un

retaggio atavico dell’uomo, come tante altre inclinazioni

negative che lo affliggono dal tempo della caduta. Ma non era stato mai

GLORIFICATO, come oggi avviene. C’è sempre stata una logica

perversa ma in qualche modo connaturata alla condizione malata

della razza, che ha contraddistinto nei secoli le sue innumerevoli

manifestazioni: odio tra razze, nazioni, famiglie; rancori

inestinguibili, vendette a catena senza fine. La storia rigurgita di

atrocità, di fatti crudelissimi, di torture inflitte per il

diabolico gusto di far soffrire; ma nel quadro generale erano casi

marginali; al limite, patologici. E poi, c’era un contrappeso

rappresentato dall’orrore e dalla ripugnanza che quei fatti

suscitavano. Ma da qualche tempo a questa parte, e man mano che la

storia si è messa a correre più in fretta, le violenze

stanno diventando la regola, e l’esecrazione di un tempo sta cedendo il

posto all’assuefazione. Non ce ne accorgiamo, ma è un fatto che

ci stiamo abituando a considerare come normale ciò che normale

non è, non può essere.

C’è

di più: l’odio va assumendo specificazioni sempre nuove. C’era

una volta l’odio tra razze e nazioni, e purtroppo c’è ancora. Le

sue conseguenze le abbiamo in parte vissute, per il resto le abbiamo

apprese dai testi scolastici. Venne poi l’odio tra le classi, che ha

dato vita alle forme moderne e “scientifiche” di tirannia,

insanguinando l’intero secolo. In tempi più recenti abbiamo

visto sorgere e affermarsi L’ODIO ANAGRAFICO, vale a dire

l’ostilità preconcetta, sfumata di venature sprezzanti, dei

giovani verso gli anziani, considerati quali depositari di idee

superate e ingombranti che tendono a inceppare il progresso (la parola

“progresso” è una di quella che Fogazzaro avrebbe definito

“pneumatiche”, perché si può gonfiare di significati come

un palloncino si gonfia d’aria):

Un

luogo comune di vecchia data era quello della “guerra dei sessi”: si

riferiva al blando, consueto e tutto sommato fisiologico che è

sempre esistito tra l’uomo e la donna, in ragione delle rispettive e

complementari diversità. Era per sua natura bonariamente

componibile, tant’è vero che non è mai riuscito – tranne

in circostanze eccezionali – a inficiare in maniera grave la

stabilità delle coppie coniugate, se erano composte da persone

equilibrate e non troppo egoiste. Oggi l‘antagonismo non è

più blando, né latente, né componibile: è

stato artificiosamente acuito fino a ingenerare vere e proprie

atmosfere guerresche, che vedono le schiere disorganizzate e sgomente

dei maschi perdere continuamente terreno dinnanzi

all’aggressività crescente del femminismo oltranzista. Peccato,

sciupare così malamente le ottime ragioni di fondo che le donne

avevano e hanno da far valere.

Se il progresso toglie il sorriso e la voglia di cantare alle persone, se le rende più tristi ancorché più longeve e capaci di fare tante più cose, forse non è proprio quella bella cosa che molti ci dicono, ma è un autentico flagello! Né si dimentichi, per completare il quadro e collocare il nostro discorso nella giusta prospettiva, il fatto che la natura, cinquanta o sessanta anni fa, era ancora relativamente integra, perfino in un Paese già notevolmente industrializzato, e densamente popolato, come il nostro. Un Paese ove, con riferimento a un famoso articolo di Pasolini, nelle notti d’estate brillavano ancora le lucciole, e dove nelle notti serene si vedevano scintillare miriadi di stelle, perfino sopra le città di medie dimensioni. Citando ancora l’ottimo Talamonti che, abruzzese di nascita, udì una volta dalla voce di un vecchio la descrizione della sua terra come appariva prima della modernizzazione (id., pp. 197-198): È

naturale che i vecchi abbiano qualche rimpianto. Non per la giovinezza,

però: sono troppo saggi, sanno che ciò che deve passare,

passa. Si tratta piuttosto di ricordi che affiorano ogni tanto, velati

da una lieve, rassegnata nostalgia. Non ci credereste; ne ho conosciuto

uno che rimpiangeva il sapore dei pomodori di un tempo. Stava mangiando

pane e pomodoro, e addentava una volta l'uno, una volta l’altro. In due

occasioni ho udito rimpiangere il sapore dei ravanelli, e anche quello

di certe pesche più piccole di quelle che vanno oggi sui

mercati, ma quanto più gustose – mi assicuravano – e di

qualità svariatissime. Piccoli rimpianti, nostalgie da poco. Ma

uno mi parlava quasi accorato dello splendore incredibile di

certe notti d’estate in riva al mare, senza luna; eppure il cielo era

tutto una volta di luce.

Una

volta – eravamo a Silvi Marina, un po’ più su di Pescara –

un pescatore vecchio, molto vecchio, mi ha raccontato di quando il

mare, al tramonto, si popolava improvvisamente di vele multicolori;

erano le paranze; venivano a riva a scaricare tonnellate di pesce vivo

e guizzante delle qualità più diverse. Una festa degli

occhi e del cuore; ma non si è più ripetuta. Poi m’ha

descritto com’era quel mare in certi pomeriggi di bonaccia, quando la

superficie immota dell’acqua diventava come una lastra d’argento. Era

allora che passavano i delfini, a branchi numerosissimi e ordinati,

diretti verso il sud. Scherzosi e pacifici, caprioleggiavano ogni

tanto, come fossero giochi di squadra. Doveva essere un po’ poeta, quel

vecchietto. Era grinzoso e rinsecchito come un tronco d’ulivo e di

dentatura scarsa, con la faccia cotta da tanti anni di sole marino. Non

ebbi il coraggio di dirgli che delfini e orche marine sono stati presi

da mania suicida; che proprio in quei giorni quarantuno cetacei erano

andati ad arenarsi sulle coste d’Italia.

Non

disprezziamoli, i vecchierelli. Non sono lamentazioni, le loro,

ma TESTIMONIANZE, tanto più preziose in quanto i testimoni sono

in via di naturale estinzione. Conoscono segreti della vita che noi

ignoriamo; hanno sensibilità che noi abbiamo perso,

perché l’abitudine al peggio ce le ha soffocate. Tra poco,

nessuno saprà più com’era il mondo, quando la storia

correva meno in fretta.

Un mondo interamente a misura d’uomo, come quello che abbiamo edificato, non è il paradiso in terra, ma l’inferno, o qualcosa che vi somiglia molto. Vogliamo continuare su questa strada? Poiché abbiamo messo sul banco degli accusati, più o meno esplicitamente, la modernità, i suoi seguaci e ammiratori ci obietteranno innanzitutto che alla modernità siamo debitori del progresso, e che il progresso è quella bella cosa che allunga la durata della vita media e consente alla gente di fare tante più cose, che prima erano loro impossibili (una delle quali, fra parentesi, è negare il diritto alla vita ai bambini che devono nascere). Rispondiamo che se il progresso toglie il sorriso e la voglia di cantare alle persone, se le rende più tristi ancorché più longeve e capaci di fare tante più cose, forse non è quella bella cosa che essi ci dicono, ma un autentico flagello; che se esso non porta ad un arricchimento, bensì a un impoverimento nella sfera spirituale, emozionale, affettiva, morale, oltre che in quella materiale, allora è nostro nemico e porta nella nostra vita un gravissimo peggioramento, e non, come essi pretendono, un miglioramento. Un simile “progresso” dovrebbe essere guardato alla stregua d’un virus, di un cancro, di una malattia mortale; e gli uomini dovrebbero studiarsi di evitarlo con tutte le loro forze, proprio come il saggio comandante cerca di tenere la sua nave, di notte, bene al largo della scogliera, perché sa che, altrimenti, inevitabilmente essa farà naufragio e periranno tutti miseramente, lui e gli uomini dell’equipaggio. Anche noi ricordiamo il sapore del pane della nostra infanzia: nostro nonno era fornaio e noi bambini eravamo sempre intorno al forno; ebbene quel sapore è scomparso per sempre, neppure la migliore panetteria odierna può offrire un pane saporito e profumato come quello. Effetto della nostalgia, si dirà; certo: ma c’è dell’altro. L’aria, l’acqua, il grano, la farina non sono più quelli; il pane non è più quello, perfino la sua consistenza è cambiata: ora è divenuto flaccido, gommoso, si allunga e si stira sotto i denti come se fosse chewing gum; e diventa duro e secco nel giro di poche ore. È questo il progresso? Quanto alle cause e ai possibili rimedi, vi abbiamo già fatto cenno. Ci siamo allontanati da Dio per confidare in noi stessi: ma l’uomo è un dio assai mediocre per se stesso. Può fare molte cose, non tutte belle; ma non può dare un senso alla sofferenza, non può spiegare il male, non può offrire un vero orizzonte di speranza. Un mondo interamente a misura d’uomo, come quello che abbiamo edificato, non è il paradiso in terra, ma l’inferno, o qualcosa che vi somiglia molto. Vogliamo continuare su questa strada? Tanti auguri. Ma è una strada senza ritorno, né speranza, né redenzione. (torna

su)

luglio 2020 |