|

|

| Giovani, social e gaming Intervista di Interris allo psicoterapeuta

e psicosomatologo Simone Russo, esperto dell’Associazione nazionale

Dipendenze tecnologiche, GAP e Cyberbullismo, sul rapporto tra giovani

e mondo digitale

Presentazione dell'intervista

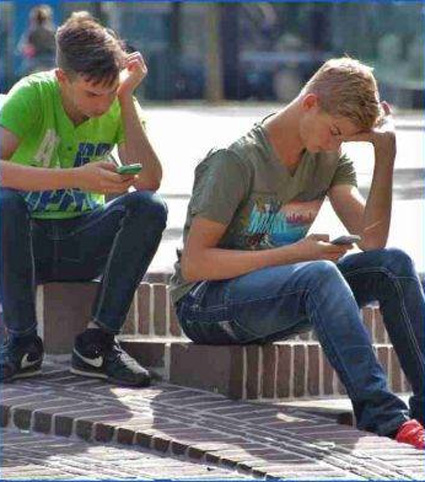

Nativi digitali e più social che socievoli, in una società che vede allargarsi le maglie delle reti dei contenitori istituzionali tradizionali, come la scuola, lo Stato, la famiglia, la Chiesa, e stringersi sempre di più i legami virtuali. In un rapporto con i moderni devices, basti pensare allo smartphone, e alle dinamiche dei social network che stimolano molto la reazione fisica, corporea, a scapito di quella metacognitiva e interiore. Questa è una possibile rappresentazione dei giovani e dei giovanissimi “digitalmente modificati” di oggi, con cui il mondo degli adulti, dai genitori agli insegnanti, deve capire come stabilire una nuova relazione basata sull’ascolto e sul dialogo piuttosto che sulla trasmissione dell’esperienza e del sapere. Ragazzi e smartphone L’immagine che abbiamo oggi dei giovanissimi e dei giovani è quella di individui sempre con il telefono in mano, costantemente risucchiati dai social network a scapito della vita nel mondo reale. E’ effettivamente così? In base ai dati raccolti in una ricerca sui pericoli del web nella cittadinanza digitale “Tra digitale e cyber risk: rischi e opportunità del web” condotta nel 2021 dal Movimento italiano genitori (Moige) in collaborazione con l’Istituto Piepoli, che si occupa di ricerche di opinione e di marketing, emerge la preferenza, tra i ragazzi, di passare il proprio tempo di fronte a uno smartphone piuttosto che avere una conversazione in famiglia, con un boom del 64% dell’uso di questo dispositivo, picco registrato anche nelle fascia di età 6-10 anni (+34%). Circa la metà dei quasi 1.200 minori intervistati è connesso a Internet più di tre ore al giorno, con una famiglia su tre che impone dei limiti di tempo di connessione, anche se circa la metà afferma che saprebbe stare un giorno intero senza smartphone – uno su cinque invece nemmeno per un’ora. I genitori spesso non sanno quali sono le attività online dei propri figli, prevalentemente sui social, anche perché un ragazzo su due cancella le informazioni e la cronologia dal suo dispositivo. Il 12% degli intervistati naviga su siti vietati ai minori di 18 anni, il 62% tra gli 11 e i 14 anni è iscritto a Instagram e a Tik Tok, l’81% pubblica foto, video e fa delle dirette streaming, la metà aggiorna costantemente i propri profili. Uno su tre, sui social, accetta l’amicizia di persone che non conosce e il 30% dichiara di aver dato il proprio numero di telefono a persone sconosciute.  I videogiochi Oltre ai social, un’altra delle attività preferite da bambini e adolescenti è il gaming, cioè divertirsi con i videogiochi, online o con il dispositivo elettronico, la console. Secondo un’indagine di Skuola.net, la piattaforma per studenti delle scuole superiori e universitari, su 1.271 intervistati tra i 10 e il 25 anni, circa i due terzi trascorrono davanti ai videogiochi tre ore al giorno, in media dodici alla settimana, con una preferenza per i giochi “sparatutto”, seguiti dai simulatori di vita reale. Tra gli interpellati, comunque, i tre quarti dichiarano di ritenere che l’uso prolungato dei videogames sia pericoloso, su una scala che da abbastanza a molto, mentre un terzo ritiene che giocare online arricchisca la propria quotidianità. Più della metà dei giovani e dei giovanissimi che hanno partecipato al sondaggio, inoltre, ritiene che il tempo speso a giocare non abbia influito sul loro rapporto con la scuola, mentre un terzo di loro ha osservato un peggioramento nell’interesse, nell’impegno e nel rendimento scolastico. L'intervista

Il titolo del suo libro, scritto insieme a Riccardo Marco Scognamiglio, è “Adolescenti Digitalmente Modificati (Adm)”. Cosa intende per Adm? Adm è un acronimo che

riprende quello già esistente di organismi geneticamente

modificati (Ogm) poiché, come quest’ultimi, anche l’adolescente

di oggi ha mutato la sua struttura attraverso un training sociale

digitale che ha avuto il potere di plasmare la mente e, soprattutto, il

rapporto tra questa e il corpo. Nell’era digitale, le istituzioni

sociali che una volta facevano comunità, come la Chiesa, lo

Stato, la scuola, la famiglia, oggi ‘tengono’ meno. Così nei

giovani e nei giovanissimi che sono soggetti ‘porosi’ alle

trasformazioni, si sono modificati i pattern neuronali e di

conseguenza, le loro tendenze psicologiche, affettive e relazionali.

Come funziona questo processo nel rapporto con i device come, ad esempio, lo smartphone? È in questo processo che si innescano le dipendenze tecnologiche? La dipendenza dalla tecnologia

non è solo una questione psicologica, perché gli effetti

dell’interazione digitale coinvolgono innanzitutto il corpo. Quando ci

si rapporta con i device, questo tipo di interazione si impone

direttamente al sistema sensoriale, senza stimolare la messa in moto di

processi metacognitivi, cioè del ragionamento. In pratica,

veniamo assorbiti dalla macchina. Tale questione riguarda anche il

genitore. Quando il proprio figlio è immerso in un

videogame, la mente e la sua forza di volontà perdono il

controllo sotto la spinta di un corpo ‘drogato’ di adrenalina. In quel

frangente, il bambino o l’adolescente non può farsi coinvolgere

né dalle esortazioni del genitore, del tipo “spegni, vieni a

tavola che è pronta la cena”, né dai suoi ragionamenti,

come “sono troppe ore che stai davanti al video, cerca di capire che

stai esagerando”. Quando c’è un problema di abuso, prima di

‘staccare la spina’, occorre capire cosa ha portato il ragazzo ad

attaccarsi alla tecnologia e perché ne ha così bisogno.

L’uso

della tecnologia per giovani e giovanissimi consiste nella maggior

parte nel gaming e nello stare sui social network. Il tempo che ci

trascorrono, i giochi con cui si intrattengono, i contenuti che

scelgono, cosa ci dicono di loro?

Conoscere la tipologia dei

contenuti che cercano in Rete è fondamentale per capire quali

sono i bisogni e i desideri che talvolta nella realtà non

riescono a soddisfare. Se un ragazzo gioca per ore e ore agli

‘sparatutto’, ha certamente esignze diverse da chi si immerge in giochi

fantasy con una trama narrativa, dove il piacere è dato dal

mettersi nei panni di personaggi mitologici. Ogni contenuto è da

comprendere, questo è decisivo per capire come accompagnarli al

meglio nei passaggi evolutivi che devono affrontare. Lo schermo del

computer, infatti, svolge una funzione protettiva per sperimentare

bisogni aggressivi, di socialità, di confronto col rischio e col

pericolo in un contesto percepito come più sicuro anche se, di

fatto, non lo è per nulla. Ecco come si può spiegare il

fenomeno del cyberbullismo e il mondo delle challenge, luoghi virtuali

dove i giovani si attaccano, si misurano e competono tra loro, talvolta

in sostituzione di spazi di confronto fuori casa sempre meno frequenti.

Quali sono gli effetti di questo rapporto con la tecnologia? Il cervello è come un

muscolo e l’esposizione continua all’interazione digitale produce

cambiamenti delle mappe neurali che provocano facilitazioni nella

direzione in cui avviene l’allenamento: il risultato è un

aumento della reattività e la difficoltà dei corpi di

decomprimersi. Anche i sintomi stanno diventando sempre più

‘incarnati’: ansia, attacchi di panico, disturbi del sonno, problemi di

concentrazione e d’attenzione, down depressivi, fino a tutte le

problematiche relative alle dipendenze e alle compulsioni.

Anche l’esplosione dei disturbi

specifici dell’apprendimento può essere letta come effetto di

questa dimensione digitale, dove la macchina-corpo viene continuamente

stimolata, si ‘stressa’ e perde i pezzi. Si è spronati ad andare

continuamente avanti senza fermarsi, a scapito dei processi analogici

più lenti, come la lettura e la scrittura, che stimolano la

fantasia e il guardarsi dentro. Così facendo quando dobbiamo

fermarci per dormire, leggere o concentrarci, troviamo grandi

difficoltà. A livello di coinvolgimento sensoriale, guardare una

serie su Netflix, è molto diverso dai cartoni animati o dalle

serie televisive di qualche decennio fa. Oggi l’esperienza è

eccitante, trascinante, senza pause, con una disponibilità

immediata e pressoché infinita di contenuti. Così,

è facile ‘rimanerci dentro’ e ricercarne la ‘dose’ quando stiamo

male. Avendo la possibilità di ottenere facilmente un

coinvolgimento immediato, intenso e distraente che ci aiuta a staccare

e ad abbassare la tensione interna quando abbiamo un problema, sempre

più spesso ci allontaniamo dalla condivisione emotiva. Il

pericolo è per i più giovani che, così facendo,

potrebbero non acquisire gli strumenti affettivi e relazionali per

stare con l’altro, finendo per isolarsi.

Lei è anche psicologo scolastico e da questo suo punto di osservazione, come si comportano i ragazzi “digitalmente modificati” a scuola? Già qualche anno fa,

un’insegnante mi diceva: ‘Il problema non è più

insegnare, ma riuscire a farli stare seduti sulle sedie’. Ci sono

alcuni bambini e adolescenti che vivono in una condizione di

reattività e iperattività che rende loro difficile

l’attenzione e la concentrazione. Altri invece, sono spenti e non

trovano il senso in ciò che dovrebbero studiare. La domanda

più frequente che fanno è ‘a cosa mi serve?’. È

fondamentale qui che il docente non dia per scontata l’utilità

di ciò che sta insegnando e che sappia mettersi in gioco con

risposte personali, mettendo in discussione le fondamenta.

Cosa possono fare i genitori, nel loro rapporto educativo con i figli? Dobbiamo partire dalla premessa

fondamentale che i nostri figli sono digitalmente modificati. Se non

prendiamo atto di questo, continueremo a pensarli per come siamo stati

noi alla loro età e ci rivolgeremo loro con modalità

inadeguate.

I cambiamenti degli ultimi

trent’anni si sono verificati con un’accelerazione mai registrata nella

storia dell’umanità: dobbiamo quindi entrare in contatto con una

diversità strutturale. In quanto adulti, abbiamo sempre pensato

di dover trasmettere ai nostri figli l’esperienza necessaria per

cavarsela nella vita. Diversamente oggi, se vogliamo essere considerati

autorevoli, dobbiamo prima interessarci ed entrare nel loro mondo,

anche quello online, per apprendere da loro cosa stanno cercando e di

cosa hanno veramente bisogno. Prima osservare e ascoltare, senza

giudicare. Il dialogo non funziona se il genitore che lo propone non

mette in discussione le proprie premesse.

(torna

su)

agosto 2022 |