|

|

| Jean Madiran contro Yves Congar O.P. (uno scambio epistolare quindici anni dopo il Concilio) Articolo di Jack Tollers

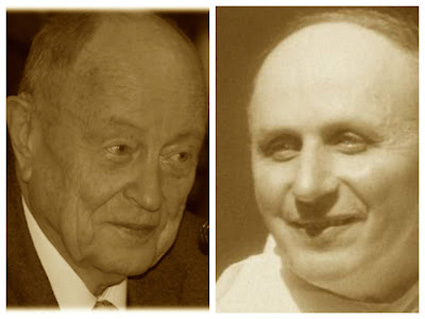

Jean Madiran e Padre Yves Congar, O. P. Si riferivano ai “principi” del concilio Vaticano II perché non si erano ancora presi la briga di parlare dello “spirito” del Concilio; quello sarebbe venuto dopo. Più di 50 anni fa. E in effetti, all’epoca, Madiran, in compagnia di una “minoranza” (ma quale minoranza, lo vedremo!) formulava le sue critiche al Vaticano II in varie polemiche con le altre riviste progressiste dell’epoca (in particolare Esprit, diretta da Emmanuel Mounier, e Témoignage chrétien, tra le altre). Naturalmente mio padre si abbonò subito alla rivista, che continuammo a ricevere a casa fino alla sua cessazione all’inizio degli anni ‘90 (alcuni dicono che la rivista perse molti lettori perché Madiran non volle seguire Mons. Lefebvre nella sua decisione di ordinare quattro vescovi, nel 1988). La verità è che ho trascorso buona parte della mia giovinezza leggendo questo mensile, conoscendo molti intellettuali cattolici che ho poi seguito in innumerevoli articoli o libri, tra i quali personaggi del calibro di Gustave Thibon, Louis Salleron, Marcel Clément, i fratelli Henri e André Charlier, Hughes Kéraly, Henri Massis, Marcel de Corte, Michel de Saint Pierre, Thomas Molnar, Charles De Koninck, Louis Jugnet, Gustave Corcao, Maurice Bardèche (cognato di Brasillach), Jacques Ploncard d’Assac e, naturalmente, lo stesso Jean Madiran. E come dicevo, sono passati 50 anni quando l’altro giorno sono andato a pranzo a casa di mio genero e (quando mai?) ho cominciato a ispezionare la sua biblioteca, imbattendomi in una ristampa di Itinéraires del 1985 in cui è pubblicato uno scambio epistolare tra lo stesso Jean Madiran e Yves Congar O.P. sul Concilio, avvenuto quasi dieci anni prima. Mi era sfuggito, o perlomeno non ricordavo, questo numero di Le Concile en question. - Dove l’hai preso? – Chiesi

a mio genero.

- “Ah, nel seminario (potete immaginare quale)... Ne avevano diverse copie e le davano via... ebbene, ne ho presa una”, mi rispose. - “Ma tu non sai il francese”, dissi. - “Sì, beh, ma pensavo che un giorno l’avrei imparato e poi...” Poi niente. Non ha imparato il francese e ora ho questo libretto, Le Concile en question, qui davanti a me, senza sapere cosa fare di questo splendido esempio di ciò che è successo subito dopo quella sfortunata assemblea: come i progressisti abbiano giocato la partita e come già negli anni ‘60 avevano perfettamente chiaro quello che stavano per fare: un concilio pastorale (e quale concilio non lo era?), con testi vagamente formulati e privi di definizioni dogmatiche (a differenza dei venti concili precedenti), per dare a questi testi, col passare del tempo, un carattere sempre più - come dire? - sempre più audace, sempre più eterodosso, sempre più scandaloso. Testi scritti in un linguaggio volutamente ambiguo, come ha riconosciuto poco tempo fa lo stesso Hans Küng. Dopo aver letto questa ristampa, ho pensato di tradurre il libretto e di farlo pubblicare, ma poi ci ho ripensato e ho pensato che la cosa migliore che potessi fare era fare una piccola recensione per questo blog perché, se qualcuno è interessato, può sempre cercare l’originale in francese e usarlo come vuole. Ecco dunque il mio resoconto. E prima di tutto, una confessione: quando ho preso questo fascicolo, pensavo di imbattermi davvero nelle ragioni, negli argomenti e nei fondamenti di Padre Yves Congar O.P., nel suo incontro con Jean Madiran. Ma, stupido me, quando mai imparerò? Nossignore, ci sono quattro lunghe lettere di quest’ultimo: Congar si accontenta di rispondere alla prima in circa nove pagine, e in una sola pagina stronca la terza di Madiran. In breve, il libretto è di 167 pagine, di cui solo 10 appartengono a Congar. Certo, non ero il solo nella mia ingenuità: nel 1985, quando Madiran pubblicò un’introduzione a questo carteggio, era piuttosto ottimista sulla possibilità di un grande dibattito sul Concilio in concomitanza con la pubblicazione del Rapporto sulla fede, quell’ampio rapporto in cui Ratzinger elaborò lunghe risposte alle incisive domande di Vittorio Messori. Sembrava che qualcosa potesse accadere, e lo stesso Madiran lo pensava: Questo dibattito, finora ufficialmente

escluso, diventerà quindi ufficialmente inevitabile.

Dovrà iniziare riconoscendo finalmente che il Vaticano II non ha

seguito in alcun modo il “rinnovamento” che era stato annunciato, ma al

contrario ha innescato una decomposizione quasi universale della Chiesa

militante. Questo primo passo (il più difficile da compiere?)

sembra essere in fase di realizzazione, a vent'anni dalla fine del

Concilio (p. 11).

È così? E’ tutto come al solito, e Congar non fa eccezione. Madiran si premura di sottolinearlo alla fine dell’intero esercizio: Per quanto riguarda il dialogo tra noi,

possiamo considerarlo un fallimento. Ciò non significa che io

rimanga eternamente sconsolato. Non professo, come lei e i suoi, quel

feticismo del dialogo. Un feticismo per lo più teorico, certo;

anche voi troverete presto conforto - siete guariti, tanto meglio. Ma

è un peccato per la Chiesa che lei non abbia ascoltato nulla di

ciò che le ho detto. E poi temo per voi che questa vostra

sordità non sia del tutto innocente (p. 140).

Dialogo, sì, certo, ve lo devo (mi ricorda il racconto di Bouyer nelle sue memorie che una volta Karl Rahner si dilungò all’infinito sulle virtù del dialogo e Ratzinger commentò sottovoce: “Ecco di nuovo Rahner, con i suoi monologhi sul dialogo”). *

Nel suo prologo a questa corrispondenza (se così si può chiamare) Madiran avverte: Questo dibattito col Padre Congar è

stato una eccezione e, per quanto ne so, l’unico: il dibattito

sostanziale sul Vaticano II ci è stato di solito negato, con

finta distrazione ed evidente disprezzo (p. 10).

Era il 1985. Ora, quasi quarant’anni dopo e come ben sappiamo, le cose sono ancora le stesse. Non ci sono stati libri, congressi, riviste, luoghi in cui sia mai stato possibile, in nessun Paese e in nessun momento, discutere del Vaticano II, nemmeno ai tempi di Benedetto XVI. E allora non è affatto strano che la stessa parola “dialogo”, tanto cara ai progressisti, sia per noi una menzogna: no, mento, è una stronzata... equivale al “dibattito che ci dobbiamo”, come dicono i giornalisti dei media. Ma lasciamo da parte questo feticcio. L’intera vicenda ebbe inizio con la pubblicazione da parte di Congar di un opuscolo intitolato La crisi della Chiesa e Mons. Lefebvre, apparso nell’autunno europeo del 1976. Fu quindi Congar a fare il primo passo. Madiran gli scrisse una prima lettera in cui contestava alcune cose del suo libro, invitandolo a rispondere in modo che, se lo riteneva opportuno, si potesse pubblicare il tutto. Madiran parte da una cosa fondamentale, e cioè dal modo in cui Congar e gli altri impegnati hanno sfruttato il grande lavoro di ressourcement di Daniélou, Henri de Lubac e altri che hanno salvato dall’oblio e pubblicato una moltitudine di testi della Chiesa primitiva e della prima patristica. A cavallo di questo movimento, Congar approva, come dice Madiran, ... la riesumazione di una tradizione

più antica di quella del Medioevo e dell’epoca moderna.

L’idea, ovviamente, è un po’ uno scherzo, ma Madiran non si lascia ingannare: Una tradizione più antica? Si

può affermare che una tradizione è più antica di

un’altra quando entrambe sono tradizioni vive. Al contrario, non si

invoca una tradizione più antica, ma una tradizione morta: una

tradizione che non si tramanda più, una tradizione che non

è più tradizione. Lei scivola dolcemente nei confini del

sofisma in cui abbiamo visto cadere con tanto fragore tanti vescovi: il

sofisma secondo cui il più antico sarebbe il più

tradizionale (p. 15).

E poi Madiran mette in bocca a questi progressisti la battuta che se noi tradizionalisti vogliamo una lingua tradizionale per la liturgia faremmo bene a ricorrere al greco o, meglio ancora, all’aramaico (e poi, dall’altra parte, chi sostiene che quando c’è stata la Passione di Nostro Signore nessuno ha cantato il gregoriano...). Naturalmente Madiran sa benissimo cosa pensano questi signori: Tu però lo sai: il tradizionale non

è il più antico, è il vecchio che si tramanda.

A questo Congar risponderà, senza battere ciglio: L’ideale dell’Ecclesia primitiva ha ispirato tutte le epoche. È chiaro che un testo liturgico dell’inizio del III secolo ha un valore incomparabile (nella misura in cui è riconosciuto come cattolico) come testimonianza della fede della “Chiesa di sempre” (p. 40). Ma, ovviamente, Congar è eccessivamente

vivace. “Certo”, sostiene Madiran, “è perfettamente possibile che ci

siano, ad esempio, preziose preghiere eucaristiche dei primi secoli

della Chiesa che per qualche motivo non sono più state recitate

nel quarto, quinto o sesto secolo, e non sarebbe necessariamente

sbagliato volerle ripristinare; ora

… questo non può essere fatto in nome della tradizione, perché è proprio la tradizione che li ha scartati [...] Affermare, come lei fa, o come insinua [...] che la tradizione della Chiesa è sbagliata da millecinquecento anni perché non ha trasmesso alcuni “elementi e ispirazioni” precedenti al V secolo, non è un atto di tradizione, ma di anti-tradizione, di rivoluzione (pp. 16/18). Ma poi Madiran passa direttamente alla questione del Concilio, aggrappandosi come un segugio (del resto è l’autore di Noi, i cani) all’infelice frase di Paolo VI nella sua infelice lettera a Mons. Lefebvre del 29 giugno 1975, in cui affermava che Il Vaticano II non ha minore autorità e per certi aspetti è più importante di Nicea (pp. 21-22). Sic! Con questo, (il Vaticano II è più di Nicea!) Madiran, naturalmente, fa festa e suggerisce che forse non è Congar a riflettere il pensiero di Paolo VI ma probabilmente il contrario, non solo in questo ma anche nella questione delle antiche “tradizioni”: e cita come autorità il libro di Jean Guitton, Paolo VI segreto (vedi nota a p. 18, un libro difficile da reperire e come mi piacerebbe...). Sì, certo, Congar è arrabbiato perché i “fondamentalisti” non capiscono come un concilio voluto e dichiarato pastorale possa avere tanta autorità e più importanza di un concilio dogmatico. E la verità è che, sì, né Madiran né nessun altro può spiegare una cosa del genere. E non serve a nulla accusarci di essere “disonesti” per questo motivo (p. 23). Ma non ci viene spiegato il motivo per cui si è giunti a una tale affermazione: Lei invoca due argomenti per collocare la pastorale del Vaticano II al di sopra della dogmatica degli altri concili. In primo luogo, “come nessun altro ha riunito tutta la Chiesa nella persona dei suoi pastori”; in secondo luogo, “più del Vaticano I è stato attento alle minoranze” (p. 26). Ma, naturalmente, Madiran non è d’accordo, soprattutto perché l’universalità del Vaticano II può essere considerata solo un vantaggio rispetto ad altri concili, dal punto di vista numerico, una considerazione che qualsiasi vero cattolico respingerebbe a priori (e sono sicuro che Congar non ha mai letto Guénon). Ma più interessante è il fatto che il Concilio abbia prestato particolare attenzione a coloro che non erano d’accordo con il voto della maggioranza, ad esempio grazie alla Nota esplicativa praevia che Paolo VI inserì nella Lumen Gentium sulla collegialità degli episcopati. Madiran non lascerà passare neanche questo: La Nota praevia esplicativa non aveva una

funzione di verità: correggere o prevenire interpretazioni

errate riguardo al corpo episcopale. Aveva una funzione tattica:

placare le preoccupazioni della minoranza, [e quindi] ottenere un voto unanime (p. 27).

Il fatto è che Madiran, nel 1977, vedeva tutto con luminosa intelligenza: I testi conciliari sono stati redatti (o

integrati) in modo abbastanza tradizionale da essere votati quasi

all’unanimità, eppure in modo abbastanza astuto da consentire

ulteriori sviluppi che ai tempi dei padri conciliari sarebbero stati

respinti [...] e ora, ogni volta che la Santa Sede dice no,

sull’aborto, sull’ordinazione delle donne, sul matrimonio dei sacerdoti

o su qualsiasi altra cosa, i postconciliari, con i vescovi in testa,

interpretano e traducono: non ancora (p. 28).

Per quanto riguarda la questione che alcune costituzioni conciliari hanno un contenuto dogmatico, Madiran chiarisce subito che questo le rende materialmente dogmatiche nella misura in cui evocano o invocano dogmi precedentemente definiti. La predica di un predicatore può

includere tutti i dogmi definiti che vuole senza che la sua predica,

per quanto esatta, diventi infallibile (p. 30).

Ma no, non viene mai chiarito quale parte del magistero conciliare è intesa come infallibile e quale parte potrebbe essere soggetta a discussione. Nossignore, Nella Chiesa del Vaticano II, ogni

critica, almeno quando proviene dal tradizionalismo, è

assimilata alla disobbedienza; e ogni disobbedienza è assimilata

allo scisma (p. 33).

Sì, lo sapevamo e noi argentini abbiamo avuto notizia di questo comportamento molto prima del Concilio nelle tribolazioni del povero don Castellani, il “disobbediente” per eccellenza... Congar non si asterrà dal formulare, nero su bianco, l’opinione di tutti i progressisti che trovano insopportabile l’idea che Un rifiuto dell’intero Concilio, o il renderlo oggetto di sospetti globali, sospetti sulle riforme che ne sono scaturite, sul pontificato di Paolo VI (p. 46). Ma no? E perché no? Congar si affretta a rispondere: C’è una santità di vita nella comunione concreta della Chiesa che richiede una certa semplicità, un fondo di fiducia (p. 47). Nella sua risposta, Madiran si esprime con un’eleganza che per me sarebbe impossibile da emulare: Lei ha risposto alle mie domande come se

fossero una richiesta di informazioni rivolta dalla mia ignoranza alla

sua erudizione. In questo dibattito, questo atteggiamento, questo

artificio, non le si addice; per non parlare della sua imprudenza: che

farebbe supporre che né la sua persona, né la sua causa

meritino di meglio (vous laisseriez supposer que ni votre

personne, ni votre cause n’était capables de mieux) (p. 51).

|