|

|

| L’eredità letteraria, umana e spirituale di J. R. R. Tolkien Intervista a Paolo Gulisano di Daniele Barale

Pubblicato sul sito di Paolo Gulisano

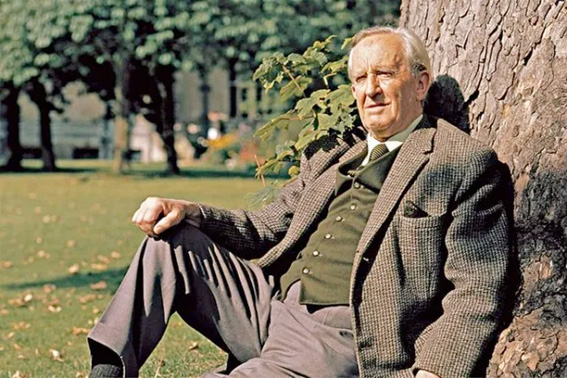

John Ronald Reuel Tolkien Il 2 settembre di 50 anni fa a

Bournemouth moriva il “subcreatore” di Eä, l’universo ove si trova

Arda, il mondo della Terra di Mezzo, la cornice entro la quale si

svolgono i fatti narrati ne “Il

Silmarillion”, ne “Lo Hobbit”

e ne “Il Signore degli anelli”.

Ma prima ancora che scrittore di successo Tolkien fu docente

universitario presso Leeds e Oxford, e autorevole conoscitore delle

mitologie classiche, medioevali e moderne. In proposito, meritano

attenzione le traduzioni che egli dedicò al Beowulf, a Sir Gawain e il Cavaliere verde, il poema

allitterativo La caduta di

Artù e il saggio “Sulle

fiabe” (On Fairy-Stories).

Tolkien scrisse le sue “fiabe epiche” principalmente per dilettare i famigliari e gli amici (si pensi anche a Mr. Bliss, Le lettere di Babbo Natale, Roverandom), e fornire un mondo verosimile ai suoi linguaggi: dieci lingue e molti alfabeti, tra cui il Sindarin e il Quenya (due esempi: Elen síla lúmenn’ omentielvo; Aiya Eärendil elenion ancalima!). Come egli stesso scrisse in una lettera del ‘55, alla base del suo lavoro c’è l’invenzione dei linguaggi. Le storie furono create per fornire un mondo ai linguaggi e non il contrario. «Per me, prima viene il nome e poi la storia». E nella lettera “183” (da La realtà in trasparenza) si può leggere: «Io ho la mentalità dello storico. La terra-di-Mezzo non è un mondo immaginario. Il nome è la forma moderna (apparsa nel XIII secolo e ancora in uso) di midden-erd/middel.erd, l’antico nome di oikoumene, il posto degli uomini, il mondo reale, usato proprio in contrasto con il mondo immaginario (come il paese delle fate) o con mondi invisibili (come il paradiso o l’inferno). Il teatro della mia storia è su questa terra, quella su cui noi ora viviamo, solo il periodo storico è immaginario. Ci sono tutte le caratteristiche del nostro mondo (almeno per gli abitanti dell’Europa nord-occidentale) così naturalmente sembra familiare, anche se un pochino nobilitato dalla lontananza temporale. […] Il mio non è un mondo immaginario, ma un momento storico immaginario su una Terra-di-Mezzo – che è la terra dove noi viviamo». Per celebrare la ricorrenza, abbiamo incontrato Paolo Gulisano, medico, scrittore e tra gli studiosi, italiani ed europei, più importanti del professore; autore di molti libri, tra cui “Tolkien: il mito e la grazia”, “La mappa de Lo Hobbit”, “La mappa della Terra di Mezzo”. Intervista

Perché

la vita di Tolkien si può definire “eucatastrofica”, a iniziare

da fatti quali il “martirio” della madre Mabel e la sua partecipazione

alla prima guerra mondiale?

La vita di John Ronald Tolkien

può sembrare all’apparenza una vita tranquilla, da docente

universitario, da padre di famiglia, coronata dal grande successo

letterario che ne fece uno dei più celebri scrittori del XX

secolo. Tuttavia non mancarono nel corso degli anni motivi di forte

sofferenza, a cominciare dalla perdita ancora ragazzo della madre (dopo

che il padre era morto in Sudafrica mentre lui era ancora bambino), una

perdita che lui considerò con buone ragioni un martirio, in

quanto Mabel dopo la sua conversione al Cattolicesimo era stata

ingiustamente discriminata, abbandonata anche da un punto di vista

economico, tanto da non poter curare efficacemente il diabete grave da

cui era affetta.

Il primo evento “eucatastrofico” fu l’ingresso nella sua vita di giovane orfano, affidato alle cure del tutore Padre Francis Morgan, di Edith Bratt, la donna che diventò sua moglie, e in qualche modo una musa ispiratrice. L’amore fu però difficile, un fidanzamento contrastato, perché la priorità che gli aveva posto Padre Morgan era che si laureasse, così da compiere il desiderio della mamma. Una volta sposati, il matrimonio presentò, come tante volte accade, delle difficoltà, dei momenti di incomprensione e amarezze reciproche, anche se durò tutta la vita. A queste sofferenze si aggiunse certamente la Guerra, i cui orrori Tolkien toccò con mano: la perdita degli amici, la sconsiderata follia degli alti ufficiali che utilizzavano i soldati come carne da macello, l’odio e la crudeltà. Tutto questo entrò nel suo immaginario. Ma alla fine, nonostante tutto il male che è in noi e nel mondo, Tolkien ebbe sempre la sicura certezza di quella che chiamò Eucatastrofe, ovvero l’irruzione nella storia della Salvezza. Le porte degli inferi non prevarranno, come nemmeno i neri cancelli di Mordor. L’amicizia: quanto questa forma alta di Carità è stata per lui fondamentale? Tolkien come scrittore è

stato un vero e proprio cantore dell’amicizia: basti pensare al legame

profondo e commovente tra Frodo e Sam, oppure quello sorprendente che

si instaura tra Gimli e Legolas. Tolkien aveva vissuto delle amicizie

straordinarie, con i suoi compagni di scuola del T.C.B.S. prima, e poi

ad Oxford con C.S. Lewis e il gruppo degli Inklings, quel gruppo di

accademici e non che condividevano la passione per la Mitologia, per il

Cristianesimo, e per i buoni boccali di birra, e che si ritrovarono per

anni in un piccolo pub di Oxford, coltivando una bella amicizia. Questo

tipo di sentimento, ovvero di forma alta di Carità, fu per lui

assolutamente fondamentale, e come detto lo traspose nelle sue

creazioni letterarie. Allo stesso modo l’amico Lewis ne parlò in

una delle sue opere più significative, il saggio “I Quattro Amori”.

Perché egli può essere definito un autore cattolico, e non un ecologista di sinistra, o un mero conservatore destrorso? Cosa ci dicono al riguardo le sue lettere? Le interpretazioni politiche di

Tolkien sono sempre state del tutto riduttive. Negli anni ’60 fu una

certa sinistra americana a cavalcarlo, in nome del suo anticonformismo

e di quello che sembrava essere una forma di ecologismo, tant’è

che David Taggart, il fondatore di Green

Peace, diede il nome di Frodo ad una delle prime imbarcazioni

dell’associazione.

In Italia invece la cultura dominante di Sinistra lo marchiò immediatamente come “fascista”, forse perché presentava nel suo libro uno scenario di tipo vagamente Medioevale, e per la Sinistra manichea Medioevo equivaleva a significare Destra, dopodiché fu inevitabile che una parte del mondo giovanile di Destra, la parte più anticonformista, più innovativa, più colta, non quella meramente nostalgica o che sognava i colonnelli, lo fece propria. Ma Tolkien è al di là e al di sopra di tutte le ideologie. Risulta riduttiva qualsivoglia etichettatura del professore di Oxford, poiché ciò che ispirò e che diede significato alla sua vita e alla sua opera non è riconducibile ad una ideologia, ma ad una visione della vita, ad una concezione dell’essere, dell’uomo, della storia che è ben di più che una ideologia: è una filosofia. Tolkien possiede addirittura quella che potremmo definire una visione teologica della storia, attraverso la quale giudica, con l’autorevolezza di un filosofo o di un profeta le vicende umane. Tutto ciò emerge anche dalle sue lettere, dove ci rivela quanto il suo profondo, robusto cattolicesimo inglese abbia forgiato la sua opera. I suoi personaggi – sia de Il Silmarillion, sia de Lo Hobbit, che de Il Signore degli Anelli – possono essere definiti “grigi” (come Gandalf, prima di diventare bianco), e non neri o bianchi, come sostiene certa interpretazioni manichea. È vero? Tra le critiche malevole che nel

tempo furono fatte all’opera tolkieniana c’è proprio quella di

essere manichea. E il manicheismo, in ambito letterario, significa

debolezza dell’opera, in quanto la realtà – si sa – è

estremamente complessa. Ma di fatto i romanzi di Tolkien non sono

affatto manichei: certo, si parla di Bene e di Male, e li si chiama col

loro nome, senza ambiguità, ma essi non stanno tutti da una

parte o dall’altra: combattono nel cuore dell’uomo. La storia di Theoden è quella di un

cambiamento, quasi di una conversione, o un risveglio spirituale da

quello stato di incantamento quasi ipnotico (e questa è una

condizione dell’uomo contemporaneo descritta profeticamente da Tolkien

in modo mirabile) in cui l’aveva condotto Grima Vermilinguo. Oppure le storie

di cadute, di tradimenti, come quello di Boromir, in cui possono cadere

anche “i buoni”, e infine la drammatica, spaventosa apostasia di Saruman, che abbandona la via della

saggezza per mondanizzarsi, per venire a compromesso con Sauron. Insomma: Tolkien non

è semplicisticamente manicheo, ma sa bene che la realtà

vede gli uomini impastati di Bene e Male e chiamati a scegliere.

Quali frutti occorre prendere dalla sua “opera magna”, per ben riflettere sul potere, sulla tecnica, sul rapporto tra l’uomo e Dio, l’ambiente in cui l’uomo vive (naturale e soprannaturale) e sulla valorizzazione della libertà? Tolkien va ormai considerato non

solo un autore di successo, ma anche come un autentico classico.

Egli ha riproposto, in pieno ventesimo secolo, il genere letterario epico, ridando dignità letteraria all’antichissimo genere della narrativa dell’immaginario, nonostante il cinismo di una cultura dominante che doveva fare a meno dei valori, in particolare dell’eroismo. Il ritorno al Bello e al Vero auspicato dallo scrittore di Oxford venne realizzato da lui attraverso il ricorso e il ritorno al Mito, per ridare sanità all’uomo moderno. «Il mito è qualcosa di vivo nel suo insieme e in tutte le sue parti, e che muore prima di poter essere dissezionato», disse Tolkien parlando ai suoi studenti di una delle sue opere preferite, il Beowulf. Il mito è necessario perché la realtà è molto più grande della razionalità. Il mito è visione, è nostalgia per l’eternità. Il mito è un mezzo per dare risposte a questioni fondamentali come l’origine dell’uomo, il bene, il male, l’amore, la morte e per dare spiegazioni ai fenomeni della natura. Se il mito è il nesso, il legame che l’uomo ha sempre cercato con il senso della vita, esso non può quindi che essere considerato un’espressione naturale ed antichissima del senso religioso che vive nel cuore dell’uomo. Qual è stata l’influenza di San John Henry Newman e Gilbert Keith Chesterton su Tolkien? Newman, uno dei più grandi

pensatori cristiani degli ultimi secoli, era stato, nonostante la

mitezza, quasi la fragilità della sua persona, un segno di

contraddizione che aveva scosso l’Inghilterra sia cattolica che

protestante. Da anglicano aveva dato vita al Movimento di Oxford, teso ad

approfondire la ricerca teologica, specie nel campo della Patristica

(quando la Chiesa era ancora una e indivisa) e a confrontarsi con le

sfide della modernità. Questa ricerca della verità lo

aveva fatto infine approdare al cattolicesimo. Un suo discepolo, padre Francis Morgan, era stato suo

discepolo, e quando divenne il tutore di Tolkien gli trasmise tutto

quanto aveva appreso da Newman. Sulla sua tomba il grande convertito

aveva voluto che fossero incise queste parole: “Ex umbris et imaginibus in veritatem”.

Andiamo verso la verità passando attraverso ombre e immagini.

Per John Ronald Tolkien, che amò subito appassionatamente la fede cui sua madre lo aveva condotto, l’arte fu per tutta la vita questa ricerca della verità tra quelle ombre, quelle immagini che sono i miti e i simboli. Allo stesso tempo Tolkien guardò con grande interesse a Chesterton, di cui fu lettore, ma che non incontrò mai personalmente (c’era tra i due quasi una generazione di differenza), e sicuramente rimase colpito, come scrive nel suo saggio “Sulle fiabe”, dalla via chestertoniana dell’immaginario, del paradosso, dell’immagine velata, allo scopo di liberarci dai vari orpelli che, nella vita ordinaria, mascherano il volto della verità. Fu di fatto un ottimo allievo di GKC. Cosa pensi della traduzione a opera di Ottavio Fatica e della serie curata da Amazon “Gli anelli del potere”? È certamente del tutto

lecito ritradurre i classici della letteratura (e Tolkien deve

assolutamente essere considerato tale) come avviene per Omero o

Shakespeare. Le premesse di questa nuova edizione, però,

effettivamente avevano delle motivazioni ideologiche. Dopo i grossolani

e ottusi attacchi degli anni ’70, a sinistra ci fu qualcuno – e non

pochi – che lesse Tolkien, e ne apprezzò tutto il valore.

Tuttavia c’era il problema di un autore ormai diventato nella vulgata

corrente “di destra”. Come fare dunque a sdoganarlo? A farlo arrivare

anche ai compagni lettori? Un’ opinione era che lo scivolamento a

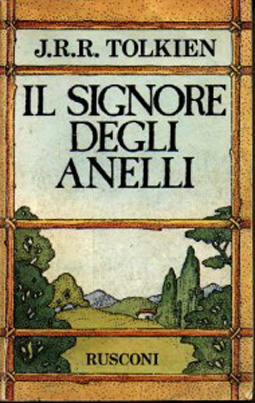

destra era avvenuto anche per colpa della traduzione de Il Signore degli Anelli”, giudicata

troppo aulica, epica, e quindi il linguaggio avrebbe determinato il

celebre feeling politico. Occorreva una traduzione più popolare,

più colloquiale, meno altisonante, più simile al

linguaggio della narrativa realista, e così è arrivata la

versione di Fatica.

Personalmente non ne sono stato molto soddisfatto, pur nella

consapevolezza che anche la prima traduzione fosse decisamente

rivedibile. Rimane il rimpianto che Il

Signore degli Anelli non sia mai stato tradotto da Francesco

Saba Sardi, il traduttore de “Il

Silmarillion” che, a mio avviso, resta di gran lunga il miglior

interprete in lingua italiana di Tolkien. In quanto alla serie Amazon,

devo dire che l’ho trovata completamente priva dello spessore epico di

Tolkien. Un fantasy come tanti altri. Di Tolkieniano sono rimasti solo

i nomi.

Ultima domanda, molto personale: quando e come ha cambiato la tua vita l’incontro con il professore oxoniense? John Ronald Tolkien mi ha

dato tantissimo, dal momento in cui lo scoprii a 19 anni. Mi ha

ricolmato di bellezza, di valori grandi che ho cercato di far miei; mi

ha aperto orizzonti culturali infiniti sulla storia, sulla mitologia, e

cosa più importante di tutte, sul senso del Sacro e sulla Fede

Cattolica. È stato un onore e una grande gioia diventare un suo

esegeta, e raccontarlo non solo al pubblico italiano, ma anche a quelli

di Polonia e Repubblica Ceca dove i miei libri sono stati tradotti. Non

gli sarò mai abbastanza grato.

NOTIZIA

John Ronald Reuel Tolkien nacque a Bloemfontein in Sudafrica nel 1892 da genitori di origine inglese. All’età di tre anni, Tolkien si recò in Inghilterra con la madre e il fratello, ma il padre non riuscì mai a raggiungerli perché si ammalò di febbri reumatiche e morì poco dopo. I tre si stabilirono a Sarehole, un villaggio di campagna situato vicino a Birmingham, il cui paesaggio rurale ispirò molte scene dei suoi libri, in particolare la contea abitata dagli hobbit, protagonisti dei suoi romanzi più importanti. Tolkien era un bambino dotato di un’intelligenza precoce e imparò a leggere e scrivere all’età di quattro anni; sua madre gli trasmise la passione per fiabe e leggende antiche e per le lingue straniere. Quando la madre morì nel 1904, Tolkien e il fratello furono affidati a Padre Francis Xavier Morgan, sacerdote dell’Ordine degli Oratoriani, sotto la cui guida lo scrittore dimostrò un grande talento nello studio delle lingue antiche come il latino, il greco e il gotico. In quegli anni cominciò anche a lavorare a una lingua di sua invenzione, la lingua delle fate, che perfezionò nel corso degli anni futuri. All’età di diciotto anni s’innamorò di Edith Bratt, ma Padre Morgan gli impedì di vederla o di scriverle fino all’età di ventuno anni, quindi Tolkien si dedicò ai suoi studi di lingua e letteratura anglosassone presso l’Exeter College di Oxford, dove si laureò nel 1915. Durante gli anni dell’università non smise di lavorare alla sua lingua inventata e sviluppò una grande passione per mondi fantastici popolati da mostri, strane creature, elfi, gnomi, streghe, stregoni, guerrieri, cavalieri, montagne e foreste incantate, legati alle leggende e alla mitologia dell’Europa settentrionale. Tolkien partecipò alla Prima Guerra Mondiale, prendendo parte anche alla battaglia della Somme sul fronte occidentale. Nel 1916 sposò Edith Bratt, fu congedato dall’esercito per problemi di salute nel 1917 prima della fine della guerra. Dopo questa esperienza, Tolkien cominciò a scrivere un ciclo di racconti mitologici che intitolò originariamente The Book of Lost Tales (Racconti Ritrovati, 1920-1930), in seguito pubblicati col titolo The Silmarillion (Il Silmarillion) pubblicato postumo nel 1977 dal figlio Christopher, curatore delle sue opere. Nel 1920 Tolkien fu nominato lettore d’inglese presso l’Università di Leeds e in seguito professore di filologia anglosassone presso il Pembroke College a Oxford, dove fu tra i fondatori di un gruppo di scrittori chiamati The Inklings, che includeva anche C.S. Lewis, autore della serie di romanzi fantasy: The Chronicles of Narnia (Le Cronache di Narnia). Nel 1945 assunse l’incarico di professore di lingua e letteratura inglese presso il Merton College di Oxford, dove rimase fino al 1959, l’anno del suo ritiro. Tolkien scriveva e illustrava racconti per i suoi figli, come The Father Christmas Letters (Le Lettere di Babbo Natale) e The Hobbit (Lo Hobbit), che scrisse e illustrò con oltre cento disegni durante gli anni trascorsi al Pembroke College e che pubblicò solo nel 1937. Lo Hobbit fu seguito dal suo capolavoro: The Lord of the Rings (Il Signore degli Anelli, 1954-1955) che impiegò dodici anni per completare. Tolkien aveva una grande passione per mondi immaginari e fantastici, come per esempio il mondo rappresentato in Beowulf, il più grande poema epico della letteratura anglosassone, da lui stesso tradotto negli anni '20 del XX secolo. Fu proprio grazie ai suoi studi e alle sue letture che Tolkien creò il mondo magico della Terra di Mezzo (Middle-earth), per cui ideò in modo molto realistico e particolareggiato mappe, leggi, una nuova lingua, raccontando le straordinarie avventure degli hobbit, abitanti di questo regno fantastico. John R.R. Tolkien morì nel 1973 a Bournemouth, una città costiera situata nel Sud dell’Inghilterra, dove si era trasferito da qualche anno con sua moglie Edith, che morì due anni prima di lui.  Copertina della prima edizione italiana, 1977 (torna

su)

settembre 2023 |