|

|

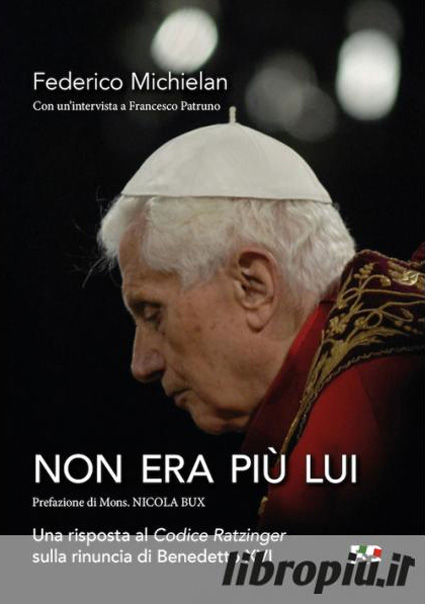

| Intervista all’Avvocato Francesco Patruno sul problema della rinuncia di Ratzinger/Benedetto XVI A cura di Gaetano Masciullo

Avv. Francesco Patruno, lei

è avvocato e dottore in Scienze Canonistiche ed Ecclesiastiche

presso l’Università di Macerata, oltre che collaboratore presso

le cattedre di diritto ecclesiastico e canonico dell’Università

degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Da quel fatidico 11 febbraio 2013,

data dell’annuncio delle dimissioni del defunto papa Benedetto XVI, lei

ha studiato con grande acribia questo avvenimento dal punto di vista

del Codice di diritto canonico, un avvenimento che rappresenta un vero

unicum per i cattolici di oggi. L’opera del dott. Federico Michielan,

che qui abbiamo pubblicato, espone in maniera brillante la

problematicità delle dimissioni di Ratzinger, districandola con

la perizia propria di un canonista.

Approfittando della sua notevole preparazione, avv. Patruno, noi di Fede & Cultura abbiamo deciso di chiederle un’intervista per analizzare più in profondità alcune voci, alcune tesi, alcuni “complotti” (oggi vanno molto di moda!) che si sono diffusi dapprima in rete, poi anche sui quotidiani e perfino in molte parrocchie. Molti sacerdoti, forse un po’ a digiuno di teologia e diritto, si sono improvvisati profeti di questa nuova fanta-teologia complottistica. Secondo queste tesi, se tali possiamo definirle, Benedetto XVI non si sarebbe davvero dimesso, ma avrebbe messo in piedi una messinscena, una sorta di codice cifrato, per comunicare con i pochi cattolici in grado di recepirlo. Il messaggio di questo presunto messaggio criptato di Ratzinger sarebbe stato recepito in particolare da un giornalista, non da canonisti. Analizziamo dunque insieme queste affermazioni. 1. La prima domanda che vorrei rivolgerle riguarda la storia della Chiesa più in generale. Ci sono precedenti alla figura del papato emerito o è una assoluta novità? Una premessa generale: come

diceva un mio professore degli anni universitari, oggi per attirare

l’attenzione occorre puntare sul darko sul sexo sul pulp. Per cui, se

si volessero “vendere” certe idee in un mercato letterario o di

inchiesta giornalistica, al fine di evitare di vedersi confinati in una

ristretta nicchia di lettori, occorrerebbe puntare su almeno uno di

questi aspetti. Nel nostro caso, si è puntato sul

sensazionalismo, sul complotto e trame nascoste, su scontri

apocalittici tra bene e male e chissà quant’altro. Lo abbiamo

visto negli anni scorsi nell’ambito politico e sanitario: non poteva

mancare, ovviamente, quello ecclesiastico (460).

2. Il dottor Michielan

ricostruisce e spiega l’origine del concetto di “papa emerito”

all’interno del contesto culturale della Nouvelle Théologie del

secolo scorso (cfr. par. 4.4.1.; 2.4.1.; 3.4.2.), dove spiccavano nomi

come quelli di Rahner, Kung e dello stesso Ratzinger. Cosa ne pensa di

questa esaltazione di Ratzinger? La vicenda relativa alla “rinuncia” di papa Ratzinger ben si prestava a questo genere di narrativa fanta-teologico-canonico-complottista. Del resto, con il gesto compiuto dal compianto papa tedesco crollava un mondo, un punto di riferimento. Paradossalmente pure da parte laica. A differenza del Medioevo in cui c’erano diverse pietre miliari nella vita dei singoli e delle società (l’Imperatore, il Papa, la stessa Chiesa, e in ultima analisi Dio stesso), nel mondo attuale secolarizzato e privo di personalità carismatiche e attrattive nella politica, nella Chiesa, nella società, la figura del defunto Benedetto XVI, per quanto criticata durante il suo papato (461), costituiva nondimeno un pilastro morale autorevole, un lume a cui guardare, pure da parte di non cattolici e persino non credenti, grazie anche al suo indiscusso prestigio personale, alla sua preparazione teologica e alla sua indole pacata e dolce. Per questo non può destare meraviglia se la “rinuncia” benedettina non sia stata indifferente per molti, persino per i laici, intravedendovi addirittura, la rimozione del paolino katéchon (462) con l’approssimarsi dell’Anticristo o il realizzarsi del c.d. Terzo segreto di Fatima o di altre visioni (o presunte tali) di stampo apocalittico. C’è, poi, pure un aspetto poco investigato al giorno d’oggi. Alludo a un curioso testo risalente al 1951. In quell’anno fu pubblicato, con tanto di imprimatur, un libro di poco più di un centinaio di pagine, scritto da un gesuita, Mons. René Thibaut, docente onorario all’Università di Namur, dal titolo La mystérieuse prophétie des Papes. Il testo fu pubblicato dalla Facoltà di Filosofia e Lettere dell’Università di Namur. L’autore, attraverso un complesso sistema simbolico e diretto richiamo a schemi matematici, di difficile reperibilità, partendo dalla celebre profezia di Malachia di Armagh sui Romani Pontefici, giunse all’anno 2012 come terminale del ciclo pontificale malachiano pieno (463). Anche se non fossimo dei creduli – e non lo siamo – questo testo impressiona per il suo valore, diciamo, profetico se pensiamo che di una possibile “rinuncia” o addirittura eliminazione fisica di Benedetto XVI si parlò proprio a partire dai primi mesi del 2012 (464). Personalmente, al di là del testo del Thibaut, che rimane obiettivamente un unicum e un mistero, altrettanto devo precisare che proprio quel genere di letteratura, che ho ricordato prima, ha inquinato – mi si passi il termine – le sorgenti di una sana e obiettiva ricerca e dibattito scientifico, rivestendole di una vena sensazionalistica. Giornalisticamente parlando. Ricordo a questo proposito che proprio mons. Nicola Bux, anni orsono, in un’intervista rilasciata al giornalista Aldo Maria Valli, invitava, piuttosto che a soffermarsi sugli errori – veri o presunti – ascrivibili a Francesco (non spetta a me giudicare!), a esaminare e «studiare più accuratamente la questione relativa alla validità giuridica della rinuncia di Benedetto XVI, se cioè essa sia piena o parziale (“a metà”, come qualcuno ha detto) o dubbia, giacché l’idea di una sorta di papato collegiale mi sembra decisamente contro il dettato evangelico. Gesù non disse, infatti, tibi dabo claves rivolgendosi a Pietro e ad Andrea, ma lo disse solo a Pietro! Ecco perché dico che, forse, uno studio approfondito sulla rinuncia potrebbe essere più utile e proficuo, nonché aiutare a superare problemi che oggi ci sembrano insormontabili» (465). In fondo è ciò che gli storici e i canonisti svolgono da sempre. È assolutamente normale. A questo proposito, mi sento di suggerire un interessante contributo apparso quasi un decennio fa sulla rivista «Chiesa e storia» dell’Associazione italiana di professori di storia della Chiesa. In questo saggio di Antonio Menniti Ippolito si ripercorre un po’ la storia dei pontificati interrotti e di quelli cancellati. Segnatamente si ricordano gli studi del celebre Louis Duchesne e di altri storici della Chiesa, grazie ai quali si è giunti all’espunzione dall’Annuario Pontificio (ovverosia dalla cronotassi dei Pontefici) di alcune figure sino ad allora considerate come facenti parte dell’elenco dei vescovi di Roma, tanto che l’Autore ha parlato del papato come caratterizzato da «una continuità assai discontinua» (466). Tornerò in seguito su questo punto assai interessante della storia della Chiesa. Più che normale, dunque, che gli storici e i canonisti si interroghino in un dibattito scientifico sulla legittimità di un papa o sulla validità della sua rinuncia (467). Quel che danneggia la serietà della ricerca storico-giuridica è proprio la letteratura di stampo cospirazionista, che è nemica di una seria analisi documentale, la quale porta a far dire a documenti ciò che essi non dicono o a ricostruirne contenuti attingendo non già alle fonti oggettive, bensì facendosi guidare – se così posso dire – dal pregiudizio di dover, per ovvie ragioni di marketing, cercare conferme alla propria ricostruzione complottista, rifiutando così quelle evidenze più semplici e ovvie e inseguendo piuttosto soluzioni quantomeno ardite, per non dire fantasiose. Fatta questa doverosa premessa, veniamo al caso di Benedetto XVI, vicenda della quale mi sono occupato sin dal 2013. A seguito della “rinuncia” del defunto Papa, si è venuta a creare una situazione unica e singolare, per non dire inedita, nella Chiesa, mai verificatasi in precedenza: vale a dire la creazione anomica ed ex nihilo della figura – del tutto ignota alla canonistica e alla storia del papato – del papato emerito, sulla falsariga della figura del vescovo emerito. Bisogna dire, stando a quanto riferito da taluni, che Papa Benedetto XVI avrebbe preferito essere chiamato semplicemente Vater Benedikt, Padre Benedetto (468), ma poi avrebbe ceduto alle insistenze altrui a conservare il titolo di “papa”, affiancandolo a quello di “emerito”. Apparentemente, il Papa, in qualità di vescovo della diocesi di Roma, rinunciando o perdendo il suo ufficio, al pari di qualsiasi altro vescovo diocesano o ufficiale ecclesiastico, dovrebbe divenire “emerito”. Non si vede dunque perché il vescovo di Roma dovesse ricevere un trattamento diverso da quello di un arcivescovo di Milano o di qualsiasi altra diocesi. Deporrebbero in questo senso – sempre apparentemente – alcune disposizioni della codificazione canonica latina, che farebbero pensare come le stesse si applicherebbero anche al vescovo di Roma, non essendo previste dalle stesse delle eccezioni o delle norme derogatorie rispetto a quelle ordinarie (469). Un trattamento a sé, la codificazione del 1990 la riserva ai Patriarchi, i quali, a norma del Codice dei canoni delle Chiese orientali, non diventano «emeriti», ma conservano titoli e onori, soprattutto in ambito liturgico (470). Detto questo, dunque, sì, la figura del Papa emerito è sostanzialmente una novità nella storia della Chiesa, sebbene – a onore del vero – c’era stato, poco prima dell’atto compiuto da Benedetto XVI, un canonista polacco che aveva avanzato l’ipotesi che il Papa rinunciante al suo ufficio assumesse la veste del “papa emerito”. Questo canonista, consulente della conferenza episcopale polacca, in un’opera collettiva (un dizionario) di diritto canonico, pubblicata dall’Università di Navarra nel 2012, compilando la voce Renuncia del Romano Pontífice, si interrogava su quale fosse lo statuto del Pontefice rinunciante, concludendo che non ci fossero ragioni ostative nel considerarlo “papa emerito” (471), al pari di qualsiasi altro Ordinario diocesano. Ovviamente, l’autore non immaginava che quella sua indicazione di lì a pochi mesi avrebbe trovato attuazione concreta e reale! Di là della terminologia, comunque, il problema giuridico resta, non essendo stato risolto da Benedetto XVI e ancor meno da Francesco, che, stando a una sua recente intervista, avrebbe escluso la possibilità di una regolamentazione dello statuto giuridico del Papa regnante, nonostante ciò fosse richiesto a gran voce da autorevoli canonisti (472). Il terreno però è parecchio scivoloso, essendo implicati non solo profili giuridici, ma anche storici e soprattutto teologici. Questo in quanto l’ufficio papale non è un mero ufficio amministrativo, ma è un istituto di diritto divino, che presuppone una sorta di cooperazione dell’elemento umano con quello divino. Per cui vi è una difficoltà oggettiva a normare su un siffatto statuto. Certo, se s’intendesse l’ufficio papale in senso puramente umano e, diciamo, orizzontale, il papato potrebbe essere assimilato a qualsiasi altro ufficio, ma, in una prospettiva di fede, esso, invece, è connaturato, come detto, non solo dall’elemento umano, ma pure da quello divino. Mi ha chiesto se ci siano dei precedenti specifici alla figura del papa emerito. La mia risposta è negativa. Storicamente abbiamo avuto qualcosa che molto lontanamente si avvicinava al papato emerito, ma che certamente non è ad esso paragonabile. È significativo ricordare l’illustre precedente a cui Benedetto XVI si sarebbe ispirato, vale a dire quello di Pietro da Morrone, già Celestino V: in quel caso, Celestino chiese – una volta rinunciato al papato – di continuare a indossare i paramenti pontificali durante la celebrazione della Messa, cosa che gli fu respinta dal cardinale protodiacono Matteo Rosso Orsini, proprio per non ingenerare il dubbio che la rinuncia non fosse stata plena (473). Qualche similitudine, forse, potremmo rinvenirla con la vicenda dell’antipapa Amedeo VIII di Savoia, che assunse il nome di Felice V? Rinunciato al suo (anti)papato il 9 aprile 1449, il concilio di Losanna – che era il proseguo di quello di Basilea – ratificò il 16 aprile di quello stesso anno, con due decreti, la rinunzia di Felice V con tutte le clausole e condizioni, che erano state convenute col papa Niccolò V (474). Queste condizioni, che furono oggetto di serrate trattative tra le parti, prevedevano la creazione a cardinale di Amedeo, nonché l’attribuzione della sede suburbicaria di Sabina, la legazia apostolica nei territori transalpini (Piemonte, Monferrato, Saluzzo, Contea d’Asti, ecc.) nonché altri privilegi, quali l’attribuzione della dignità di primo prelato dopo il Papa, il privilegio del bacio dell’anello (anziché della pantofola) e la conservazione di alcuni ornamenti papali (475). A me sembra che questo caso storico non si adatti affatto a quello di Benedetto XVI, non foss’altro perché i titoli concessi all’ex antipapa erano comunque attribuzioni graziose del pontefice regnante Niccolò V, sebbene fossero state concordate con il rinunciante e anzi costituissero le condizioni a cui Felice V accettò di lasciare il Seggio petrino, su cui si era assiso in maniera piratesca, diciamo così. Nel caso di Benedetto XVI, oltre agli “ornamenti papali”, aveva conservato anche i relativi titoli, insegne e nome (476). Per giunta, tali “ornamenti” non furono concessi dal Successore, ma furono autoattribuiti a se stesso dal medesimo papa Ratzinger, il quale, precisava, avrebbe conservato un non chiarito «mandato spirituale», avendo abdicato a quello «legale». Forse un precedente potrebbe trovarsi risalendo all’ultima rinuncia prima di Benedetto XVI, cioè a quella di Gregorio XII? Questi, dopo aver abdicato a mezzo del suo procuratore Carlo I Malatesta, signore di Rimini, il 4 luglio 1415 (477), con due distinte bolle del 10 e del 17 luglio di quell’anno si riservava l’ufficio rispettivamente di Camerario (478) – potendo così accedere, in tale veste, al tesoro papale – e quello di cardinale (479). Pure in questo caso, la vicenda di Gregorio XII non può essere assunta a precedente del papato emerito di Benedetto XVI. Onde comprendere come non si fosse dinanzi ad alcun “papato emerito” nel caso di Gregorio XII, vanno inquadrati gli eventi della sua rinuncia. Il Papa Gregorio, che pur aveva tentato di tutto per mantenere il papato nelle sue mani (480), aveva conferito al Malatesta, nel marzo 1415, una procura irrevocabile con promessa di rato e valido a rinunciare all’ufficio papale quando gli sarebbe parso opportuno, delegando, al contempo, propri rappresentanti (il card. Giovanni Dominici e Giovanni patriarca di Costantinopoli) la potestà di (ri-)convocare a suo nome il concilio (481), che, in effetti, era già aperto sin dal novembre 1414 a Costanza su convocazione dell’antipapa Giovanni XXIII Cossa. In questa maniera, quel Concilio era legittimato quale vero Concilio ecumenico della Chiesa, a condizione che non vi assistesse Giovanni XXIII. La bolla di convocazione fu letta il 4 luglio dal card. Dominici, durante la XIV Sessione conciliare, le due obbedienze – quella pisana e quella romana – si riunirono (482) e il Malatesta lesse l’atto di rinuncia di Gregorio, che fu accettato dal sinodo (483). Ma il Papa non sapeva ancora dell’avvenuta lettura dell’atto abdicativo da parte del suo procuratore. Un decreto del Concilio ratificava nondimeno quanto compiuto da Gregorio nella sua obbedienza (484) e quanto avrebbe compiuto sino a quando non gli fosse pervenuta comunicazione dell’avvenuta rinuncia, che gli giunse in effetti solo quindici giorni dopo, il 19 luglio. Sino a quella data compì alcuni atti: con bolla del 9 luglio destituì il nipote, card. Antonio Correr, vescovo della diocesi suburbicaria di Porto e Santa Rufina, dalla carica di camerlengo, sebbene non si conoscano le ragioni di tale atto (485), assumendo in proprio l’ufficio, senza privarlo della carica di vescovo di Porto; il 10 luglio emanava una bolla con cui si attribuiva la carica di Camerario e il 17, con una nuova bolla, si ricreava cardinale qualora fosse letta la sua rinuncia e accettata (486). Solo il 19, come abbiamo ricordato, gli giunse la notizia dell’avvenuta lettura dell’atto di rinuncia (487). Per cui, in un concistoro, il giorno seguente, si spogliava delle insegne papali e indossava le vesti cardinalizie, confermando tutto l’operato del Malatesta (488). La notizia di questo gesto giunse a Costanza il 3 agosto seguente. Il 7 ottobre di quell’anno, Angelo Correr, già Gregorio XII, scrisse al Concilio, da un lato, scusandosi del ritardo con cui gli avevano annunciato l’ambasciata da Costanza, dall’altro, confermando di aver attribuito e conferito al Concilio ogni potere necessario e che, perciò, intendeva sottomettersi a esso, e, dall’altro, ringraziando della dignità che il Concilio gli aveva voluto attribuire. Alla fine, perciò, il Correr considerava le bolle del 10 e del 17 superate da quanto aveva, in precedenza, stabilito il Concilio, ma che a lui non era ancora noto in quel momento. E si firmava col titolo di cardinale-vescovo, senza specificare il titolo (489). Può concludersi, quindi, che l’auto-attribuzione di Papa Gregorio XII per il tempo della sua rinuncia fosse stata ratificata e approvata dal Concilio, a cui era stato conferito ogni potere dallo stesso Gregorio, all’epoca papa legittimo. Si trattava, in fondo, di una concessione del Concilio nei riguardi dell’ex Pontefice. Nessun papato emerito, dunque. Il nuovo istituto di Papa emerito creato da Benedetto XVI costituiva davvero una novità. Altro è vedere se questo titolo fosse o no ammissibile nell’ordinamento canonico. Certo è che, da questo punto di vista, aveva perfettamente ragione mons. Georg Gänswein, già segretario di Benedetto XVI, a definire, in modo sibillino e forse riecheggiando lo stesso Ratzinger (490), «questa situazione nuova [dopo la “rinuncia” di Benedetto XVI] come una sorta di stato d’eccezione voluto dal Cielo» (491), qualificando, dunque, tale condizione, appunto, come Ausnahmepontifikat, pontificato d’eccezione (492). Mi sia permessa una piccola chiosa finale. L’amico Guido Ferro Canale commenta quest’espressione in questo modo: «“Aus-nahme” significa, letteralmente, “fuori-legge”. Uno stato di cose che non può essere regolato a priori e quindi, se si verifica, obbliga a sospendere l’intero ordinamento giuridico. Un “Ausnahmepontifikat”, dunque, sarebbe un pontificato che sospende, in qualche modo, le regole ordinarie di funzionamento dell’ufficio petrino o, come dice Gänswein, “rinnova” l’ufficio stesso. E, se l’analogia corre, questa sospensione sarebbe giustificata, o piuttosto imposta, da un’emergenza impossibile ad affrontarsi altrimenti» (493). Joseph Ratzinger è stato, a mio modesto avviso, molto idolatrato – forse troppo – dai gruppi conservatori della Chiesa cattolica (o “tradizionalisti”, come si suol dire), a causa della sua oggettivamente grandiosa produzione letteraria. Eppure, non dobbiamo dimenticare che la parabola di Ratzinger è stata molto particolare: da modernista, nonché amico intimo del teologo gesuita e modernista tedesco Karl Rahner, a defensor della Tradizione cattolica, fino a diventare il papa del motu proprio Summorum Pontificum, celebre per aver concesso ai sacerdoti la libertà di celebrare nella forma straordinaria del rito romano senza chiedere permesso al proprio vescovo. Molte delle idee teologiche sviluppate in gioventù non sono mai state davvero superate da Ratzinger. In realtà, il concetto di “papato emerito” risale al tempo dell’ultimo Concilio, e trova proprio in Rahner uno dei suoi ispiratori. Sì, in effetti, anche io

credo che tutte queste teorie cospirazioniste, che circolano circa la

validità o meno della sua “rinuncia”, si fondino su una generica

e pregiudizievole sopravvalutazione delle intenzioni di Benedetto

XVI.