|

|

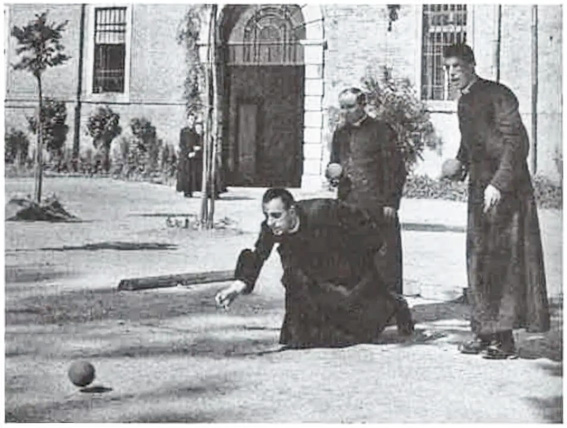

| Lo spirito cristiano nello sport di Don Thierry Legrand, FSSPX  Sacerdoti cattolici che giuocano a bocce La Chiesa ha sempre

parlato dell’attività sportiva.

Pio XI, nella sua enciclica Divini illius Magistri (31 dicembre 1929) ha affermato in maniera solenne: «Adunque, di pieno diritto la Chiesa promuove le lettere, le scienze e le arti, in quanto necessarie o giovevoli all'educazione cristiana … Né è da stimarsi estranea al suo magistero materno la stessa educazione fisica, come la chiamano, appunto perché anch’essa ha ragione di mezzo che può giovare o nuocere all’educazione cristiana». Pio XII ha ricordato che il suo predecessore (Pio XI), quand’era un semplice sacerdote era «maestro di alpinismo», e questa attività preparava «il futuro Papa a dar prova di intrepido coraggio nell’adempimento dei doveri formidabili che lo attendevano». Potremmo risalire fino a San Paolo, che nella sua prima lettera ai Corinti presenta una analogia tra i cristiano e l’atleta (corridore e lottatore essenzialmente); la sua intenzione non era di criticare l’atleta, ma di attribuire all’attività sportiva un valore cristiano. E se San Paolo scrive altrove che «l’esercizio corporale è un po’ utile» (un po’, e non per niente); Pio XII ricorda che nella parola dell’Apostolo dei gentili: «Che voi mangiate, che voi beviate, che voi facciate qualunque altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio», lo sport è incluso nelle parole «qualunque altra cosa». In questo studio, la nostra guida sarà il Papa Pio XII. Come in tanti altri ambiti (bioetica, mass-media, ecc.) egli è un riferimento essenziale per un approccio cattolico affidabile e per formare, senza rischio di errore, il proprio spirito alla dottrina della Chiesa sui problemi cosiddetti moderni. E’ stato alla fine del XIX secolo che lo sport ha assunto un’importanza considerevole in tutti i campi della società moderna. Da notare che la Chiesa non fu estranea a questo sviluppo dello sport, visto che numerose associazioni e club sportivi sono nati dai patronati cattolici. In seguito, dopo la Seconda guerra Mondiale, l’attività sportiva subì una crescita vertiginosa. Questo «fenomeno tipico dell’attuale società», come dirà Pio XII nel 1955, le deviazioni sopraggiunte nell’utilizzo dello sport, hanno comportato in modo logico e necessario i ripetuti interventi di questo Papa (in particolare negli anni 1951-1956). Grazie ad essi è emerso un corpo dottrinale cattolico riguardante l’utilità e l’uso dello sport, e la nozione cristiana dello sport. Lo sport non è un fine in sé Negli scritti di Pio XII si possono trovare diverse espressioni che parlano della natura dello sport: «scuola di energia e di padronanza di sé»; «occupazione dell’uomo intero che perfeziona il corpo come strumento dello spirito». Infine, in forma interrogativa, egli dà questa definizione: «Che cos’è lo sport, se non una delle forme dell’educazione fisica?» Dunque, lo sport è prima di tutto un mezzo o un insieme di mezzi per condurre il corpo (e-ducere) ad una certa perfezione, corpo che rimane di per sé uno strumento per l’anima. Poiché è un mezzo, è importante definire il fine per il quale è stato concepito. Lo sport per far che? E Pio XII risponde a questa domanda nella sua allocuzione rivolta al congresso scientifico dello sport dell’8 novembre 1952 (https://www.vatican.va/content/pius-xii/it/ speeches/1952/documents/hf_p-xii_spe_19521108_gran-cuore.html). Qui, il Papa assegna allo sport quattro fini gerarchizzati: Fine

prossimo: educare, sviluppare, fortificare il corpo.

Fine mediano: preparare il corpo per l’uso che ne fa l’anima per la vita esteriore ed interiore. Fine ulteriore: contribuire alla perfezione della persona: acquisire virtù proprie ad ogni tipo di sport, armonia tra corpo e anima. Fine supremo: come in ogni attività umana: avvicinare l’uomo a Dio, in particolare «con l’esempio, dare allo sport moderno una forma più consona alla dignità umana e ai precetti divini. Fine prossimo dello sport: educare, sviluppare, fortificare il corpo Checché se ne dica: il fine prossimo e immediato dello sport è il corpo umano, ma, come ricorda Pio XII, questo corpo e questo sport non devono essere un fine in sé. Non si tratta di cadere nel materialismo, che rende un culto idolatrico a tutto ciò che è materiale, ma secondo la concezione cristiana: «Il Signore ha fatto del corpo umano il suo capolavoro nell’ordine della creazione visibile». E i progressi della vera scienza biologica rendono possibile a tutti, nella misura in cui un partito preso ateo non ne distorce il giudizio, apprezzare l’armonia e la bellezza che la natura ha dato al corpo umano. L’essere il capolavoro della creazione visibile, dà al corpo umano una certa dignità, che noi manifestiamo nel rendere gli ultimi omaggi ai corpi dei defunti. Tuttavia, la Chiesa ricorda che questo corpo materiale è stato creato per essere lo strumento dell’anima spirituale nella natura umana e che quindi è elevato ad una dignità più grande – lo strumento infatti essendo mosso dall’agente è in qualche modo elevato alla dignità dell’agente. Infine, poiché Dio viene ad abitare nell’anima dei giusti, San Paolo ricorda che il corpo appartiene a Dio: «Non sapete che le vostre membra sono il tempio dello Spirito Santo che è in voi, che vi è stato dato da Dio e che non appartiene a voi stessi …? Glorificate e portate Dio nel vostro corpo». Dobbiamo dunque rispettare il corpo secondo il principio enunciato da Pio XII riprendendo tutta la tradizione cristiana: «cura del corpo, accrescimento del vigore del corpo, sì; divinizzazione del corpo, no». Lo sport partecipa a questo accrescimento del vigore del corpo, al suo sviluppo armonioso. Ma deve essere presa in considerazione una verità importante, quella del peccato originale, per non cadere nella trappola dell’angelismo: dopo il peccato originale, infatti, il corpo non è più subordinato alla ragione. E di questo bisogna tenere conto nell’uso dello sport o degli sport, che devono assicurare una funzione educativa del corpo: «Come vi è una ginnastica e uno sport che, per la loro austerità, concorrono a frenare gli istinti, così ci sono altre forme di sport che risvegliano gli istinti, sia con la forza violenta, sia con le seduzioni delle sensualità» Fine mediano: preparare il corpo per l’uso che ne fa l’anima per la vita esteriore ed interiore. Educare il corpo permette lo sviluppo armonioso delle sue energie; è questo lo scopo immediato del corpo. Ma questo punto di vista unicamente meccanico non è sufficiente a dar conto in maniera soddisfacente del fine dell’attività sportiva. Infatti, «E’ lo spirito che vivifica, la carne è inutile». Così, a che servirebbe fortificare il corpo, sviluppare le sue energie, la sua armonia, se questo non è al servizio di qualcosa di più nobile e più durevole, cioè dell’anima? Il corpo deve essere al servizio dell’anima, deve essere il suo strumento il più docile possibile nelle sue attività e dunque anche nello sport. «Nello sport […] l’elemento principale, dominante, è lo spirito, l’anima; non certo lo strumento, il corpo». E Pio XII dà allora tre requisiti di ordine religioso e morale: «che l’elemento fondamentale

nell’apprezzamento di uno sport e della qualità di uno sportivo,

si basi su questa gerarchia di valori, in modo tale che la lode

maggiore non vada a colui che possiede i muscoli più forti e

più agili, ma a colui che dà anche prova di una

capacità più immediata di sottometterli alla padronanza

dello spirito».

«che in caso di conflitto, non si

sacrifichi mai il bene dell’anima a favore e a vantaggio del corpo».

E in particolare, Pio XII faceva

rilevare che «il successo non

è sempre una garanzia di rettitudine morale, e l’attività

sportiva non deve mai essere un ostacolo alla verità, alla

giustizia, all’equità e al pudore».

«che lo sport non prenda un posto

sproporzionato nell’insieme delle attività umane».

E

altrove Pio XII ricorda che «lo sport non dovrebbe compromettere

l’intimità tra gli sposi, né le sane gioie della vita

della famiglia. […] Lo stesso

principio vale a maggior ragione e con una ancora più grande

importanza, quando si tratta dei doveri religiosi. Nel giorno della

Domenica: a Dio il primo posto».

Se compreso correttamente, questo fine mediano dello sport è una messa in pratica della parola dell’Apostolo dei gentili: «tratto duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù». Lo sport, e ancor più tutta la preparazione all’attività sportiva, necessita di una disciplina spesso esigente, cioè drastica e draconiana . Lo sportivo si permette spesso uno sforzo uno sforzo continuo di temperanza e di penitenza per un bene effimero, ancora più severamente di come fa un cattolico per un bene immutabile: la salvezza della sua anima. Se sfortunatamente questo squilibrio esiste, questo non toglie che lo sport sia un antidoto efficace contro la pigrizia, specialmente per l’assuefazione alla fatica e per la resistenza al dolore che richiede. Ma in questo fine dello sport, che consiste nel fare del corpo uno strumento migliore al servizio dell’anima, è importante non trascurare ciò che Pio XII chiama il suo scopo proprio: il rilassamento in vista del dovere di stato: «Se un esercizio sportivo riesce ad essere per voi uno svago, uno stimolante per adempiere arditamente e con ardore i vostri doveri di studio o di lavoro, si può dire che esso si rivela nel suo vero valore, che esso realizza il suo scopo proprio». In effetti, se andiamo al significato nominale della parola sport, scopriamo che essa equivale dal termine inglese sport, che significa «divertimento», «rilassamento». Lo sport, pur rimanendo un rilassamento o piuttosto proprio per questo, permette di affaticare il corpo in modo sano, di affinare i sensi e di renderli strumenti più efficaci per le facoltà intellettive (perché ogni conoscenza ci viene dai sensi); la penetrazione intellettuale viene così accresciuta. Fine ulteriore: contribuire alla perfezione della persona. Se nella preparazione del corpo per l’anima, lo sport ha un ruolo ascetico, Pio XII ci ricorda che esso possiede un fine ancora più importante: contribuire alla perfezione di tutta la persona umana. Questo significa che lo sport è una scuola di virtù, poiché l’uomo compie la propria perfezione tramite le virtù, che sono abitudini di buon comportamento. «Lo sport correttamente diretto, sviluppa

il carattere, rende l’uomo coraggioso, generoso nella sconfitta e

amabile nella vittoria».

«In maniera positiva, l’educazione sportiva

aiuterà a sviluppare le facoltà dell’intelligenza e della

volontà, specialmente nelle competizioni: innanzi tutto formando

i giovani alla riflessione, al ragionamento, a risparmiare le forze con

lungimiranza, ad intuire il comportamento tattico degli avversari per

poter cogliere il momento preciso in cui sono necessarie le proprie

riserve di energia e di abilità. Più difficile è

l’educazione della volontà, la cui forza (come

virtù – ndr) nello sforzo

agonistico è, si può dire, l’elemento determinante del

successo, mentre costituisce per il giovane il guadagno più

significativo per la sua vita di uomo e di cristiano».

«L’educazione sportiva mira inoltre formare

i giovani alle virtù proprie di questa attività. Che

sono, tra le altre, la lealtà che impedisce di ricorrere ai

sotterfugi; la docilità e l’obbedienza alle sagge prescrizioni

di colui che dirige un esercizio di squadra; lo spirito di rinuncia

quando si tratta di rimanere nell’ombra a vantaggio dei propri colori;

la fedeltà agli impegni assunti; la modestia nelle vittorie; la

generosità verso gli sconfitti; la serenità nella mala

sorte; la pazienza nei confronti di un pubblico non sempre moderato; la

correttezza quando lo sport agonistico è legato a degli accordi

finanziari liberamente stipulati; e in generale la castità e la

temperanza».

Tutto questo contribuisce alla perfezione di tutta la persona umana, Ma se ci fermassimo a questo livello, resteremmo ancora sul piano naturale; lo sport, certo indirettamente, ma non meno realmente, è ordinato al fine superiore dell’uomo: l’unione con Dio. Fine supremo: come in ogni attività umana: avvicinare l’uomo a Dio In che modo lo sport può avvicinare l’uomo a Dio? Innanzi tutto formando i giovani alle virtù naturali che sono loro proprie: lo sport facilita la pratica delle virtù soprannaturali, eliminando gli ostacoli alla messa in atto di queste virtù soprannaturali. «Lo sport, considerato cristianamente,

è di per sé una scuola efficace per la grande prova che

è la vita terrena, i cui scopi sono la perfezione dell’anima, la

ricompensa della beatitudine e la gloria incorruttibile dei santi».

Secondo le ricerche storiche pubblicate dal Corriere della Sera, il campione ciclista italiano Gino Bartali - «l’uomo di ferro» - faceva parte di una rete della resistenza della zona di Pisa, in Toscana, che salvò più di 800 Ebrei dalla deportazione dal 1943 al 1944. All’epoca, Bartali era un campione molto conosciuto ed aveva vinto anche il Giro di Francia nel 1938. Percorreva le strade della Toscana per allenarsi ed era uno degli elementi di questa rete, creata da un contabile ebreo di Pisa, Giorgio Nissim, ed a cui appartenevano numerosi sacerdoti e religiosi. Nel corso dei suoi allenamenti, Bartali trasportava, nascosti nella sua bicicletta, foto e documenti che servivano a fabbricare false carte di identità. Egli li depositava nei conventi delle zone di Lucca, Pisa e Firenze, che disponevano di una tipografia clandestina e che nascondevano anche degli Ebrei in pericolo, in particolare dei bambini. Andrea Bartali dichiarò al Corriere (Dep. AFP) «Mio padre era un cattolico impegnato. Egli praticamente non ci ha mai parlato di ciò che aveva fatto durante la guerra. Diceva semplicemente: “quelle cose nella vita, le si fa e basta”». E poi, non bisogna neanche dimenticare l’esempio appropriato che può dare lo sportivo cattolico: lo sport sta svolgendo un ruolo sempre più importante nella società moderna, certo in maniera disordinata, ma è un fatto incontrovertibile: lo sportivo, sempre sotto i riflettori, diventa sempre più il nuovo eroe, la «star» a cui la gioventù vuole assomigliare. La sua influenza può essere allora considerevole. Pio XII lo ricordava al tempo in cui l’ambiente sportivo era più sano: «l’esempio dei vostri campioni nella

pratica dello sport è già di per sé, secondo la

illuminante e salvifica idea cattolica, un fruttuoso apostolato».

Il Papa, con queste parole, pensava senza dubbio al vincitore del Giro

di Francia di quell’anno: Gino Bartali.«Egli era idolatrato» - dirà uno dei suoi compagni – «venerato come nessun altro lo era mai stato in Italia. Chi non ha mai visto la gente gettarsi sulla strada per abbracciarlo, quando Gino Bartali passava con la bicicletta, non lo può comprendere. Gli Italiani, eccessivi e possessivi, ne avevano fatto il loro porta-bandiera nazionale. Egli era amico personale di Papa Pio XII, non per niente nell’Italia cattolica di allora era soprannominato «Gino il pio». Anche gli uomini politici si rivolgevano a lui per risolvere delle crisi di Stato. Detto questo, Gino Bartali, vincendo due Giri di Francia a dieci anni di intervallo, nel 1938 e nel 1948, era divenuto leggendario agli occhi del pubblico». Rivolgendosi agli sportivi cattolici, Pio XII li esortava ad essere il «lievito del cristianesimo, negli stadi,

sulle strade, in montagna, al mare, dovunque viene issato con

onore il vostro vessillo».

Conclusione: la nozione cattolica dello sport è la cultura fisica ordinata Pio XII ricordando la gerarchia che deve esistere negli obiettivi assegnati allo sport, poneva le basi per una attività sportiva pienamente cattolica. Esso deve rimanere sia un mezzo di ricreazione, sia un utilissimo strumento per disciplinare il corpo e renderlo più capace di assecondare l’attività dell’anima invece che ostacolarla. Ma noi constatiamo che, come per molte altre attività pervertite da uno spirito materialista, orgoglioso, dimentico del suo Creatore e dell’ordine che Egli ha istituito nella Sua creazione, lo sport è molto spesso e per numerosi appassionati un pericolo troppo efficace per la vita soprannaturale, così com’è un ostacolo ai soli beni naturali. In effetti, sono numerosi coloro che ne fanno praticamente lo scopo della loro vita o che lo utilizzano per dei fini moralmente deviati: un orgoglio che si manifesta in una eccessiva preoccupazione di vincere palme effimere, o un culto del corpo totalmente distorto. «Panem et circenses» gridavano i cittadini della Roma decadente; l’uomo moderno, che sia attore (sportivo) o spettatore, non esprime niente di diverso, spendendo il suo tempo, il suo denaro, le sue forze per delle cose diventate futili e pericolose per l’anima, perché fuori dell’ordine. La conclusione? E’ ancora Pio XII che ce la fornisce: «La Chiesa sicuramente approva la cultura

fisica quando è ordinata, ed essa sarà ordinata se non

mira al culto del corpo, quando serve a fortificarlo e non a sprecare

le sue energie; quando è un rilassamento spirituale e non una

causa di indebolimento e di volgarità per lo spirito; quando

è un nuovo stimolo per lo studio e il lavoro professionale;

infine quando non porta all’abbandono e alla negligenza di questo

compito, né al disturbo della pace che deve regnare nel

santuario della casa».

|