|

|

| La dottrina cattolica sul demonio negata dal neo-modernismo di Don Curzio Nitoglia  I capisaldi della dottrina cattolica sul demonio possono essere riassunti così: 1°) Dio creò gli angeli che sono buoni per natura, ma alcuni di essi peccarono e divennero - per loro libera scelta - angeli malvagi o diavoli; 2°) non è il diavolo che ha creato la materia e i corpi ma, Dio; 3°) i diavoli sono stati precipitati nell’inferno, che fu creato sùbito dopo il loro peccato e di lì tentano gli uomini al peccato; 4°) sono naturalmente puri spiriti senza corpo e forniti di un’intelligenza intuitiva molto superiore a quella raziocinativa umana; 5°) gli angeli furono elevati in grazia sùbito dopo la loro creazione, ma, prima di essere ammessi alla visione beatifica e alla gloria, furono sottomessi a una prova d’umiltà e obbedienza; 6°) un certo numero di essi cadde in peccato d’orgoglio e disobbedienza e si dannò per l’eternità, poiché in forza della loro natura spirituale la loro volontà libera è immutabilmente fissata nella scelta fatta e quindi senza pentimento e ripensamento; 7°) i diavoli odiano e invidiano gli uomini che hanno la grazia e son chiamati a rimpiazzarli in paradiso (1). Satana

Satana (dall’ebraico sàtan, avversare, insidiare, perseguitare) è colui, che perseguita, avversa, soprattutto accusando e calunniando. Il termine diavolo (dal greco diàbolos) ne è la traduzione letterale (2). Il concetto di satana o diavolo è perciò intimamente connesso con quello del giudizio di Dio, in cui satana rappresenta “la pubblica accusa” contro l’uomo. Egli sta contro l’uomo, lo induce al male e poi lo accusa davanti a Dio sommo Giudice. Nel Vecchio Testamento satana è soprattutto colui, che disturba i buoni rapporti tra Dio e l’uomo, facendo presenti a Dio i peccati umani e cercando d’ostacolare la salvezza dell’uomo. È la spia della fragilità umana per coglierla in colpa, dopo avercela spinta, per tentare di demolire l’opera della Redenzione divina di tutta l’umanità, della quale è invidioso e geloso. Vuol togliere l’uomo a Dio, poiché lui stesso mediante il “non serviam” ha perso Dio e non sopporta che l’uomo (composto di anima e corpo e, perciò, naturalmente inferiore a lui che è puro spirito, anche se soprannaturalmente decaduto) lo sorpassi nell’ordine soprannaturale, avendo la grazia santificante. Nel Nuovo Testamento satana è correlativo alla storia della salvezza apportata dal Verbo Incarnato. Infatti, s’interpone tra Dio e l’uomo per impedire la salvezza di quest’ultimo; invece, Cristo s’interpone quale Mediatore che dà la vita e la salvezza eterna, è l’avvocato difensore dell’uomo assieme allo Spirito Paraclito, che perfeziona l’opera della Redenzione iniziata da Cristo, mentre satana ne è “la pubblica accusa”. Sant’Agostino,

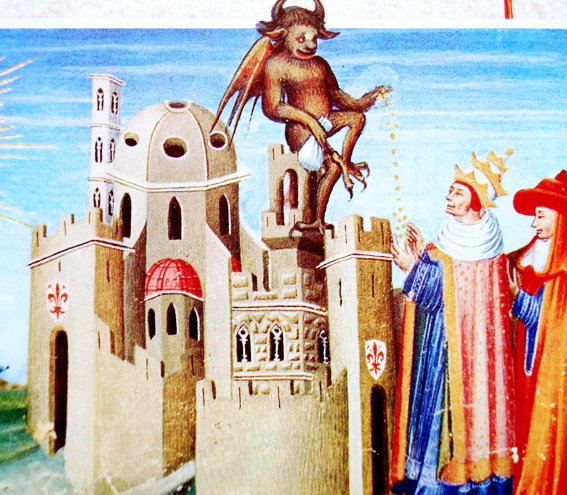

la Città di Dio e la Città del diavolo

Il Dottore d’Ippona organizza tutto l’universo attorno a due città: la Città di Dio e la Città del diavolo. Fanno parte della Città di Dio o Città celeste coloro, che amano Dio quale loro fine ultimo; mentre, fanno parte della Città terrena o del diavolo coloro, che amano il mondo e se stessi come loro “dio” (De civit. Dei, XIV, 28). In entrambe le Città, il posto principale spetta agli enti spirituali (buoni o malvagi): agli angeli nella Città celeste, ai diavoli nella città terrena. La Città celeste oltre agli angeli comprende tutti gli uomini che vivono in unione con Dio mediante la grazia; la Città terrena oltre ai diavoli include tutti coloro, che vogliono vivere separati da Dio (Ibid., XIV, 4). Dio, pur sapendo che alcuni angeli, per propria scelta, Lo avrebbero abbandonato, non li privò del libero arbitrio, “giudicando più consono alla sua onnipotenza e bontà trarre il bene dal male, piuttosto che privare la creatura razionale della libertà per impedire che possa fare il male, ma anche il bene” (Ibid., XXII, 1). Gli angeli hanno essenzialmente una duplice funzione: la prima riguarda l’adorazione di Dio e la seconda l’aiuto all’uomo nella sua salvezza eterna. Gli uomini redenti, secondo S. Agostino (Enchiridion ad Laurentium, XXIX, 9), che è il primo sostenitore di tale tesi, son destinati a occupare i seggi lasciati vuoti dagli angeli apostatici. Questa teoria agostiniana divenne comune durante la scolastica medievale (cfr. R. Lavatori, Gli angeli, Torino, 1991, p. 102). Tuttavia, per Agostino i diavoli hanno un corpo spiritualizzato o aereo, sono “animali aerei” (Serm., XII, 9, 9). Contro Origene, S. Agostino non ammette per i diavoli e i dannati, la conversione prima della fine del mondo: l’inferno come privazione di Dio e la pena del fuoco saranno eterni (In Gal. expos. XXIV). I diavoli posseggono una grande intelligenza e scienza, ma senza la carità e ciò li “gonfia d’orgoglio” (Ibid., IX, 20). I diavoli agiscono sull’uomo tentandolo attraverso le sue facoltà sensibili esterne e interne (memoria e fantasia). Essi possono disturbare maggiormente l’uomo, possedendone il corpo, durante le pratiche magiche e nei riti sacrileghi ai quali l’uomo partecipa (De Trinitate, IV, 10). Tuttavia, il potere del diavolo è limitato innanzitutto dall’onnipotenza divina e poi anche dal libero arbitrio umano, che può sempre respingere le sue tentazioni. La colpa risale solo al singolo individuo e alla sua volontà. Quindi, il cristiano non deve aver paura del diavolo, se s’affida alla grazia di Cristo che lo ha sconfitto (De Trinitate, IV, 10). S. Gregorio Magno diceva: “Se tu ti fai formica, lui si fa leone; ma se tu ti fai leone, lui si fa formica”. L’angelo

è impeccabile?

San Tommaso d’Aquino insegna che l’angelo, “considerato secondo la sua natura di creatura spirituale può peccare. Infatti, l’impeccabilità è un dono soprannaturale e gratuito che Dio fa alle creature razionali e libere” (S. Th., I, q. 63, a. 1) (3). Ogni creatura razionale (angelo o uomo) è per sua natura peccabile e defettibile; solo per un dono soprannaturale e gratuito di Dio può ottenere l’impeccabilità o impossibilità di peccare (4). Inoltre, San Tommaso distingue formalmente l’ordine naturale da quello soprannaturale. Egli prima distingue (S. Th., I, q. 62, a. 1) due beatitudini, una naturale e una soprannaturale, e poi (De Malo, q. 16, a. 3) spiega che il fine soprannaturale delle creature umane e angeliche è Dio visto faccia a faccia e tale ordine supera le capacità di ogni ente creato sia umano che angelico. Quindi, il fine soprannaturale può essere raggiunto solo mediante un dono gratuito di Dio, che è la grazia santificante in terra perfezionata in cielo dalla visione beatifica (5). Il

peccato dell’angelo non è di debolezza, ma di proposito

deliberato

L’angelo, essendo un puro spirito, non è soggetto alle passioni inferiori, alla debolezza della volontà e all’ignoranza dell’intelletto. Quindi, se pecca, lo fa liberamente e scientemente, scegliendo una cosa in sé buona, ma desiderandola in maniera disordinata, contro l’ordine della retta ragione e, perciò, il peccato dell’angelo non deriva dalla cosa scelta, ma dal modo disordinato della scelta. Lucifero

amò se stesso come fine ultimo

L’angelo Lucifero peccò in questo modo volgendosi liberamente e scientemente al proprio bene (cosa buona in sé), ma senza rispettare l’ordine e il fine stabilito da Dio, ossia amando se stesso come fine ultimo e non ordinato a Dio (S. Th., I, q. 63, a. 1, ad 4) (6). I

peccati dell’angelo non possono essere carnali

Il diavolo, essendo un angelo decaduto dalla grazia soprannaturale ma, ancora puro spirito quanto alla natura, non può peccare se non con l’intelletto e la volontà. Ossia, i suoi sono peccati spirituali e non carnali, non avendo un corpo. S. Agostino insegna: “Il diavolo non è un lussurioso, un ubriacone, invece è superbo e invidioso” (De Civitate Dei, XIV, 3). Superbia

e invidia

L’Angelico spiega che “il diavolo desiderò un bene spirituale (la propria eccellenza), in maniera disordinata, e contraria alla regola di Dio che gli è superiore. Ora, non sottomettersi a chi è superiore, è un peccato di superbia. Quindi il peccato di Lucifero fu di superbia. Tuttavia, in séguito, vi è stata anche l’invidia poiché l’invidioso prova dispiacere del bene altrui, e particolarmente dell’uomo che aveva la grazia santificante persa da Lucifero” (S. Th., I, q. 63, a. 2) (7). Lucifero

desiderò una certa somiglianza e non l’uguaglianza con Dio

Gli gnostici antichi avevano identificato satana col serpente del paradiso terrestre (Ireneo, Adv. haer., I, 24; Tertulliano, Praescr., 47), che viene esaltato per aver rivendicato i “diritti dell’uomo” e la “dignità della persona umana”, rivelando ad Adamo la conoscenza o gnosi del bene e del male, insegnandogli la rivolta ai comandamenti di Dio. Per gli gnostici Cainiti (cfr. Ireneo, ivi, I, 31) i veri liberatori sono i grandi ribelli che si son eretti contro Dio: Caino, Esaù, gli abitanti di Sodoma e soprattutto Giuda che ha liberato l’umanità da Gesù. Pertanto, non ci si deve meravigliare per la riabilitazione recente della figura dell’Iscariota fatta dal cinema e financo da alcuni “neo-esegeti”. Monsignor Antonino Romeo ci spiega come «il culto di satana si concentra nelle messe nere […], che ricordano formule e riti massonici. […] Covo segreto di satanismo è certamente la massoneria, la quale eredita fede e costumi dello gnosticismo cainita»a massoneria, ispirata dal giudaismo talmudico, è la contro-chiesa universale, che da oltre duecento anni pianifica gli avvenimenti politici, economici e militari, dai quali dipendono le sorti dei popoli. Si costata nella storia della modernità «una direttiva di marcia costante, che tende al ‘progresso’ incontrollabile, alla religione della natura, esclusa ogni religione o morale positiva. La lotta è condotta soprattutto contro il cattolicesimo, caduto il quale il cristianesimo non sarà più che un simbolo o un ricordo» I suppositi principali e preferiti di satana sono il giudaismo anticristiano (“voi che avete per padre il diavolo”, Io., VIII, 42), il quale a sua volta ha ispirato quasi tutte le sette e le eresie anticristian La

rivolta satanica

In particolare, l’Aquinate specifica e approfondisce la questione spiegando che “Lucifero peccò non in quanto desiderò una vera e propria eguaglianza (per aequiparantiam) con Dio, in quanto la sua intelligenza perfetta, capiva che ciò era assurdo, ma solo una certa somiglianza (per similitudinem) e per di più in maniera disordinata, ossia indipendentemente da Dio con le sole sue forze naturali e particolarmente desiderò come fine ultimo non Dio, ma quella beatitudine cui poteva giungere con le sue sole forze naturali, distogliendo il desiderio dalla beatitudine soprannaturale; ossia, Dio visto faccia a faccia che, mediante la grazia santificante perfezionata dal lumen gloriae e dalla visione beatifica. In breve, il diavolo desiderò di conseguire la beatitudine ultima con le sue forze naturali” (S. Th., I, q. 63, a. 3) (8) La S. Scrittura spiega così il desiderio di Lucifero e la sua condanna: “Salirò in cielo e sarò simile all’Altissimo. Sarai, invece, trascinato negli inferi e nel profondo della fossa” (Is., XIV, 13-15) (9). Lucifero

era il più nobile degli angeli

Il capo dei diavoli era il più nobile degli angeli (S. Th., I, q. 63, a. 7) (10). L’Angelico cita San Gregorio Magno (Moralia, XXXII, 23 e Omelia XXXIV, De centum ovibus), il quale riferisce la voce più comune della Tradizione patristica. Poi, dà la ragione teologica del suo asserto. Siccome, il peccato dei diavoli fu la superbia e ciò che muove alla superbia è la propria eccellenza, l’incentivo al peccato si trova maggiormente negli angeli superiori o della gerarchia più alta. Quindi, il primo angelo ribelle era superiore a tutti gli altri, come dice anche San Gregorio. Questa sentenza è presentata da San Tommaso come “più probabile”, non come certa o addirittura di fede, perché il peccato dell’angelo fu dovuto al suo solo libero arbitrio e non all’inclinazione al male che il lui non c’era. Perciò, anche l’altra opinione (secondo cui avrebbero peccato gli angeli inferiori in gerarchia) non può essere scartata assolutamente: poiché anche in essi si poteva trovare un incentivo al male. Secondo l’Aquinate (S. Th., I, q. 111; III, q. 41) un angelo può influire su un altro angelo intellettualmente, manifestando all’intelligenza intuitiva dell’altro una verità che egli, come angelo superiore, conosce più nitidamente. Quanto alla volontà, un angelo non ha potere dispotico o infallibile, diretto e intrinseco sulla volontà di un altro, in quanto solo il Sommo Bene determina infallibilmente la volontà angelica e l’angelo non può presentare qualcosa come Sommo Bene, ma solo Dio ha questa capacità e può muovere interiormente la volontà degli angeli. Tuttavia, siccome la volizione segue l’intellezione, indirettamente, l’angelo, avendo corroborato e illuminato l’intelletto di un altro puro spirito inferiore in gerarchia, può muovere politicamente anche la di lui volontà ma, non infallibilmente o dispoticamente, non intrinsecamente e non direttamente. Di conseguenza il diavolo può influire sull’intelletto umano non direttamente, ma mediante l’eccitazione della fantasia. Sulla volontà umana il diavolo può influire indirettamente in due maniere: per modo di persuasione, mostrando all’intelletto, attraverso la fantasia, un oggetto appetibile; o per modo di eccitazione delle passioni, che disorientano la volontà umana. Tutto ciò è esterno poiché solo Dio muove internamente intelletto e volontà umana. Tuttavia, sotto qualsiasi tentazione o influsso demoniaco, la volontà umana non perde la sua libertà e l’uomo tentato è sempre responsabile dei suoi atti. Egli può resistere con la grazia divina che non è negata a nessuno (contro il Quietismo di Miguel Molinos, DB 1237, 1257, 1261 ss.) (11). Lucifero

ha indotto a peccare gli altri angeli

Il peccato di Lucifero ha indotto gli altri angeli a peccare? (S. Th., I, q. 63, a. 8) (12). L’angelico sostiene un rapporto causale tra il peccato del primo angelo e dei suoi seguaci. Poi, cita l’Apocalisse (XII, 4) in cui si legge che “il Dragone trascinò con sé la terza parte delle stelle”, versetto che nella spiegazione più comune viene applicato al peccato degli angeli. Tuttavia, l’Aquinate spiega che ciò deve intendersi non come una costrizione da parte del primo angelo sugli altri, ma come una specie d’esortazione che li ha indotti a peccare liberamente e scientemente. In séguito, l’Angelico parla della locuzione angelica, che è la licenza concessa a tutti gli angeli di percepire e comunicare i propri atti intellettivi e volontari nell’atto stesso in cui sono prodotti (S. Th., I, q. 107, a. 1). Quindi, San Tommaso - a differenza di San Bonaventura (In II Sent., d. 5, a. 2, q. 2) - nega che tra il peccato di Lucifero e quello dei suoi seguaci vi sia stato un certo intervallo di tempo. Infatti, allorché il primo angelo decaduto espresse il suo volere peccaminoso con una locuzione intellettiva, gli altri angeli immediatamente poterono consentirvi. Quindi San Tommaso cita il Vangelo (Mt., XXV, 41): “Andate, maledetti, nel fuoco eterno, che è preparato per il diavolo e i suoi seguaci”. Infatti, la giustizia divina stabilisce che colui il quale acconsente col suo peccato all’istigazione di un altro rimanga poi soggetto al potere di lui in pena del suo peccato come è rivelato: “Da chi uno è stato vinto di lui è anche schiavo” (II Petr., II, 19), versetto che comunemente è riferito ai diavoli, i quali sono sottomessi al primo angelo prevaricatore o diavolo supremo. Infine, l’Aquinate ci dà una ragione psicologica (ad 2) molto interessante del peccato degli angeli. Infatti, spiega finemente che il superbo - normalmente e a parità di condizioni - preferisce sottomettersi a un superiore anziché a un inferiore il che lo umilierebbe. Tuttavia, se sotto l’inferiore può raggiungere un’eccellenza che gli sarebbe preclusa sotto un superiore, allora preferisce sottostare all’inferiore. Quindi, i diavoli avrebbero potuto voler sottostare a un diavolo di una gerarchia inferiore, purché permettesse loro di conseguire la beatitudine con le loro proprie forze senza dover chiedere la grazia a Dio. Il Padre domenicano Serafino Capponi commenta che “così fecero i vari tipi di luterani, i quali preferirono essere primi in Germania, Svizzera, Inghilterra … piuttosto che secondi in Roma, poiché speravano di poter raggiungere meglio e senza il romano Pontefice il loro fine, che erano le tre concupiscenze”. Quanti

furono gli angeli fedeli?

L’Angelico si domanda anche quanti fossero gli angeli fedeli e quanti i prevaricatori (S. Th., I, q. 63, a. 9). Innanzitutto, spiega che furono più i fedeli che i prevaricatori e lo fa citando la S. Scrittura: “Sono più quelli (angeli buoni) che stanno con noi che non quelli (diavoli) che stanno coi nostri nemici” (IV Re, VI, 14). Poi ne dà la ragione teologica, spiegando che il peccato è contro l’inclinazione naturale che tende al bene. Ora, le cose che avvengono oltre l’ordine della natura si producono solo in un numero limitato e inferiore a quelle che seguono l’ordine naturale, almeno nelle cose facilmente fattibili. Invece, tra gli uomini, che sono composti di anima e corpo ed in più son feriti dal peccato originale, la maggioranza tende più facilmente alle cose materiali che a quelle spirituali, in quanto l’ordine della retta ragione è conosciuto dalla minoranza degli uomini. Negli angeli, invece, vi è solo lo spirito. Quindi, il confronto con gli uomini produce un risultato diametralmente contrario. La

pena dei diavoli

San Tommaso si domanda (S. Th., I, q. 64) se l’intelletto del diavolo, come pena della sua colpa, sia privato della conoscenza (13). Risponde dicendo che i doni naturali (il loro puro spirito con l’intelligenza intuitiva) non sono andati persi, ma solo quelli soprannaturali (la grazia e la gloria). L’angelo per sua natura è essenzialmente intelletto e mente. Ora, siccome è composto solo d’essenza ed essere potrebbe essere annichilato de potentia absoluta (14), ma non gli si potrebbe strappare una parte della sua natura, data la semplicità e la non estensione di essa. La

volontà degli angeli è ostinata nel male?

L’Angelico si chiede, anche se, la volontà dei diavoli sia ostinata nel male (S. Th., I, q. 64, a. 2) (15) e risponde di sì. Poi ne dà la prova teologica. La causa estrinseca di quest’ostinazione non proviene dalla gravità della colpa, ma dalla condizione della natura angelica. Infatti, “la morte è per gli uomini ciò che la caduta è per gli angeli” (S. Giovanni Damasceno, II De fide orthodoxa, c. 4). Ora, tutti i peccati degli uomini sono sempre perdonabili prima della morte ove ci sia il pentimento, ma dopo la morte non potendosi gli uomini pentire, sono irremissibili e durano per sempre. Invece, per la causa intrinseca della loro ostinazione occorre considerare che l’intelletto dell’angelo è intuitivo e non discorsivo come quello dell’uomo. Ora, l’intuizione conosce in maniera irremovibile, mentre il raziocinio in maniera instabile procedendo dal più conosciuto al meno conosciuto. Quindi, la volontà umana, che segue la ragione, aderisce al suo oggetto in maniera instabile conservando la capacità di distaccarsene per aderire a un altro oggetto. Invece, la volontà angelica aderisce - irremovibilmente e stabilmente - all’oggetto presentatole dall’intelletto. Quindi, una volta che ha intuito e voluto un oggetto, l’adesione è irremovibile. Tale dottrina distrugge in radice l’apocatastasi di Origene (condannata dal Concilio Costantinopolitano II nel 553 sotto papa Vigilio) secondo cui i diavoli e i dannati si convertiranno entro la fine del mondo. La dottrina dell’apocatastasi sebbene formalmente condannata è stata ripresa, recentemente da Jean Daniélou e da Hans Urs von Balthasar (divenuti entrambi cardinali … sotto Paolo VI e Giovanni Paolo II). NOTE 1 - Cfr. P. Parente, De creatione universali, III ed., Roma, 1949, p. 45 ss. 2 - Cfr. S. Th., I, q. 63 ss.; D. Th. C., voce “Dèmon”; G. Cavalcoli, La buona battaglia, Bologna, 1986; T. Centi, Liquidazione del diavolo o liquidazione della Fede e del buonsenso?, in “Rassegna di ascetica e mistica”, n. 2, 1972, pp. 153-158; S. Cipriani, Satana nella tradizione biblica, Potenza, 1988; L. CristianI, Actualité de Satan, Parigi, 1954; Id., Présence de Satan dans le monde moderne, Parigi, 1959; G. De Libero, Satana, Torino, 1935; G. Des Mousseaux, Moeurs et pratiques des démons ou des esprits visiteurs, Parigi, 1854; A. Lépicier, Il mondo invisibile, Vicenza, 1922; AA. VV., Satana, Milano, 1954; A. Gemelli, Spiritismo e spiritisti, Milano, 1920; A. Zacchi, L’uomo, Roma, 1954; E. Petersdorff, Daemonen Hexen Spiritisten,Wiesbaden, 1960; Johann-Joseph von Gorres, La mystique divine, naturelle et diabolique, Parigi, 1834. 3 - Cfr. anche II Sent., d. 5, q. 1, a. 1; S. c. Gent., III, capp. 108-110; De Verit., q. 24, a. 7 ; De Malo, q. 16, a. 2 ; De Angelis, q. 19 ; In Job, c. 4, lect. 3. 4 - Cfr. A. Arrighini, Gli Angeli, Torino, 1937; E. Carretti, Gli Angeli, l’uomo, l’Incarnazione, Bologna, 1925; A. M. Lépicier, Il mondo invisibile, Vicenza, 1922; G. De Libera, Satana, Torino, 1934; E. Mangenot, Démon, in D. Th. C, Parigi, 1924, vol. IV, coll. 321-409; F. Nau, Démons, in DAFC, Parigi, 1925, vol. I, coll. 917-928; A. Romeo, “Dragone”, in Enciclopedia Cattolica, vol. IV, coll. 1921-1925; Id., “Satanismo”, in Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano, vol. X, 1953, col. 1958; Id., Diavolo, in Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano, 1949, vol. IV, coll. 1558-1559; Id., Satana - Satanismo, Enciclopedia Cattolica, vol. X, 1953, coll. 1948-1961; D. Palmieri, Pneumatologia, Roma, 1876; Id., De ordine supernaturali et de lapsu angelorum, Roma, 1910; A. Zacchi, Spiritismo, Roma, 1922; P. Calliari, Il diavolo è forte, Dio è debole?, Ed. Civiltà, Brescia, 1973; Id., Trattato di demonologia, Vigodarzere (PD), Il Carroccio, 1992; C. Balducci, Gli indemoniati, Roma, 1959; Id., La possessione diabolica, Roma, 1974; Id., Il diavolo, Casale Monferrato, 1988; E von Petersdorff, Demonologia, Milano, Leonardo; 1995; J. Vaquiè, Abrégé de Démonologie, Villegenon, 1988. 5 - La dottrina tomistica è contraddetta formalmente da padre Henri de Lubac (Surnaturel, Parigi, 1946, pp. 231-260) il quale insegna che Dio è libero di creare, o meno, enti razionali e spirituali, ma una volta creati li deve necessariamente elevare all’ordine soprannaturale, che cessa così di essere un dono gratuito, ma è dovuto alla natura razionale. 6 - Il Concilio Lateranense IV (DB 428) ha definito che molti degli angeli subito dopo la loro creazione commisero un peccato di superbia abusando della loro libera volontà. 7 - Cfr. II Sent., d. 5, q. 1, a. 3 ; S. c. Gent., III, c. 109; De Malo, q. 16, a. 2, ad 4. 8 - Cfr. S. Th., II-II, q. 163, a. 2; II Sent., d. 5, a. 1, a. 2; S. c. Gent., II, c. 109; De Malo, q. 16, a. 3. 9 - Cfr. anche Ez., XXVIII, 11-17. 10 - Cfr. II Sent., d. 6, a. 1; S. c. Gent., III, c. 109; De Angelis, c. 18. 11 - Cfr. V. Carbone, Tentazione, in Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano, 1953, vol. XI, coll. 1916-1917. 12 - Cfr. II Sent., d. 6, a. 2. 13 - Cfr. II Sent., d. 7, q. 2, a. 1. 14 - La pura onnipotenza di Dio considerata senza la sua saggezza si dice potenza assoluta, mentre se la si considera assieme alla sua saggezza viene detta potenza ordinata. 15 - Cfr. II Sent., d. 7, q. 1, a. 2 ; De Ver., q. 24, a. 10 ; De Malo, q. 16, a. 5. |