|

|

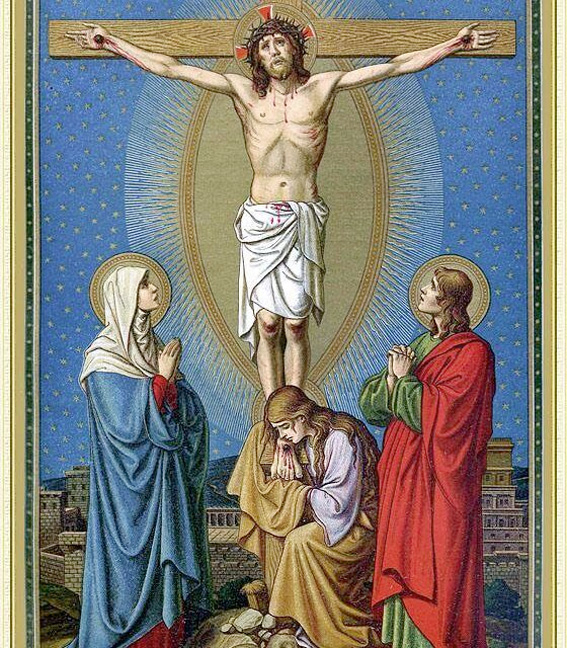

| Stabat Mater La presenza di Maria ai piedi della Croce di Gesù di Don Ugolino Giugni  Stabat mater dolorosa iuxta crucem

lacrimosa, dum pendebat filius

Nei Vangeli sono riportate le sette frasi che il Signore Gesù ha pronunciato sulla Croce prima di morire, e in particolare in quello di San Giovanni troviamo quelle belle parole che Egli ha detto a Sua Madre facendola diventare anche Madre nostra. Si tratta della terza parola del Signore dalla Croce che insieme alla quinta e alla sesta sono le uniche ad essere riportate da san Giovanni, mentre mancano nei sinottici (questo conferma il carattere integrativo del quarto Vangelo che colma le lacune degli altri). In questo articolo vorrei commentare la presenza della Madonna ai piedi della Croce e comprendere bene il senso di quelle parole “Donna, ecco tuo figlio”, ispirandomi, come sempre, agli scritti dei Padri della Chiesa, ai commentatori medioevali e agli autori di esegesi e di spiritualità più recenti e conosciuti. Questo passaggio del Vangelo è anche uno dei fondamenti scritturali della maternità spirituale di Maria nei confronti di tutti gli uomini e riveste quindi un interesse e un’importanza unica per i cattolici che credono nella mediazione universale di Maria. Questa credenza è confermata da Papa Leone XIII che nel 1895 affermò che: «Il mistero dell’amore eccezionale di Cristo verso di noi si manifesta chiaramente quando Egli, morente, volle lasciare per madre al discepolo Giovanni la Sua Madre stessa, con quel solenne testamento: “Ecco il tuo figlio”. Nella persona poi di Giovanni, conforme al sentimento perenne della Chiesa, Cristo additò tutti gli uomini e per primi quelli che avrebbero creduto in Lui» (1). Il testo del Vangelo «Stavano presso la croce di Gesù Sua Madre, la sorella di Sua Madre, Maria madre di Cleofa, e Maria Maddalena. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: “Donna, ecco tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco tua madre!”. E da quel momento il discepolo la prese con sé» (Giov. 19, 25-27). La presenza di Maria ai piedi della Croce La presenza di Maria ai piedi della croce è attestata, come abbiamo visto, dal Vangelo di san Giovanni. La presenza della Madonna è una prova evidente dell’amore sublime che Ella portava al suo Divin Figlio; avrebbe potuto benissimo non essere là presente per non soffrire di più Lei stessa e far soffrire ulteriormente Gesù. Se prima della Passione la Madonna era rispettata, venerata, amata in quanto Madre di Lui, invece in quel momento ella compariva sul Calvario come la madre di un condannato a morte, cioè di un criminale agli occhi del popolo, e l’ignominia del condannato ricadeva anche sulla Madre. Il Vangelo ci dice che la Madonna “stabat” (2) era in piedi sotto la Croce; ella è “obbediente fino alla morte e alla morte di Croce” (Fil. 2, 8) come suo Figlio e guardava il Signore e Figlio suo, ne comprendeva e compativa tutte le sofferenze; quello che Gesù soffriva nel corpo, lei lo soffriva nel cuore. Si può dire che Maria era lo specchio di Gesù, poiché ella riproduceva nel suo cuore le sofferenze che Gesù pativa sulla Croce; si trattò, infatti, di un vero martirio per Maria Santissima. Nessun altro se non la Madonna, grazie alla sua sensibilità squisita e immacolata, poté comprendere alla perfezione ciò che provava Gesù in quel momento.  Padre Gabriele Roschini Il famoso mariologo e Servo di Maria Padre Roschini commenta con saggezza e intelligenza la presenza di Maria ai piedi della Croce: «L’Evangelista oculare, San Giovanni, con una pennellata maestra, ci descrive la presenza di Maria sul Calvario. Ci dice che insieme alle altre donne “presso la Croce di Gesù stava la Madre di Lui”(19, 25). Stabat. Stava lì, in piedi, e perciò per nulla affatto abbandonata, semi languida, tra le braccia delle pie donne, o, peggio ancora, svenuta per terra, come si sono compiaciuti rappresentarla alcuni artisti nel passato. La Madonna, infatti, in forza del dono d’integrità, conservava sempre, anche in mezzo alla più opprimente amarezza, un pieno dominio di sé stessa e di tutte le sue passioni. Stava quindi in piedi, dinanzi all’Altare del mondo, nell’atteggiamento del sacerdote che offre la vittima. Stava in piedi, dinanzi alla Croce, come uno specchio dinanzi ad una persona o ad un oggetto, per riflettere meglio in sé stessa, nella sua mente, nel suo cuore, in tutto il suo essere, tutti e singoli gli strazi del Redentore, per offrirli con amore, insieme ai suoi strazi di Corredentrice, alla giustizia divina. Strazi veramente ineffabili! L’amarezza della Madre, infatti, era proporzionata alla dolcezza del Figlio. Il suo dolore era proporzionato al suo amore per Lui. Di ampiezza oceanica l’amore per Gesù - suo Figlio, suo Dio- , d’ampiezza oceanica il suo dolore nel vederLo straziato sotto i suoi occhi materni. Erano gli strazi di quel parto spirituale con cui venivano dati alla luce, palpitanti di una vita divina - la vita della grazia - non uno ma miliardi di uomini, ma tutta l’umanità, spiritualmente uccisa dal peccato di Adamo e da quelli dei suoi discendenti. Li aveva concepiti nel gaudio, insieme a Gesù loro capo, a Nazareth, nel giorno dell’Incarnazione. Li dava ora alla luce nel dolore sul Calvario» (3). Mons. Gottardo Scotton scrive:«La madre; non pochi pittori si compiacciono di figurare Maria nel Calvario in preda a deliqui di morte, accasciata sotto l’incubo dell’affanno. Attribuire alla Vergine questo estremo abbattimento, oltreché non ha alcun appoggio nell’autorità del Vangelo, il quale dice che Maria stava, né nella tradizione, è cosa affatto sconveniente e offensiva. Il suo dolore era certo intensissimo, come intensissimo era il suo amore, ma non poteva essere scompagnato da quella eroica magnanimità e da quelle celesti speranze che si convenivano alla Madre di Dio» (4).  Abate Giuseppe Ricciotti Così commenta invece l’abate Giuseppe Ricciotti: «Fra le persone che Gesù vedeva dall’alto della Croce, solo un piccolo gruppo, che stava a pochi passi da lui, gli dava qualche conforto. Ma era poi un conforto, e non piuttosto un aumento di dolore? Il gruppo infatti era formato da persone familiari od amiche, a cui la legge romana non proibiva di assistere allo spettacolo, purché non si avvicinassero ad offrire soccorsi al Crocifisso che sarebbero stati impediti dai soldati di guardia. I nomi di questo piccolo gruppo più vicino alla Croce ci sono stati trasmessi dal testimonio oculare, il quale tuttavia tralascia il suo proprio nome designandosi come il discepolo che (Gesù) amava; oltre a Giovanni, dunque, facevano parte di questo gruppo la Madre di Lui (Gesù), e la sorella della Madre di Lui, Maria di Cleofa (Alfeo), e Maria la Magdalena (Giov., 19, 25). Alla loro volta i Sinottici, dopo aver narrato la morte di Gesù, ricordano che era presente un altro gruppo, più numeroso ma più lontano, formato di donne che piangevano e si lamentavano: erano le donne che avevano assistito Gesù nel suo ministero e Lo avevano seguito dalla Galilea a Gerusalemme (Matteo, 27, 55-56; Marco, 15, 40-41). Fra le donne di questo secondo gruppo sono nominate Maria la Magdalena (come nel primo gruppo), Maria la madre di Giacomo il Minore e di Giuseppe (e anche questa Maria appare nel primo gruppo come Maria di Cleofa), inoltre una Salome e la madre dei figli di Zebedeo, e queste due ultime sono una stessa persona. Che almeno due donne siano nominate in ambedue i gruppi non fa meraviglia, perché è diverso il momento in cui ciascun gruppo è nominato cioè prima della morte di Gesù il gruppo più vicino, e dopo la morte quello più lontano - e talune potevano esser passate nel frattempo da un gruppo all’altro. Nel gruppo più vicino stava dunque, insieme al discepolo prediletto, la Madre di Gesù. Era un conforto quella vista per il Crocifisso? Come a lei era impedito dai soldati di avvicinarsi a Lui, così a Lui i chiodi impedivano ogni gesto verso di lei. Potevano comunicare fra loro solo con lo sguardo: a Maria la voce era impedita dal pianto, a Gesù dall’estrema debolezza. La Madre guardava il Figlio, e forse pensava che quelle membra si erano formate nel seno di lei in maniera unica al mondo, mentre adesso erano divenute oggetto di sommo spavento: il Figlio guardava la Madre, e forse pensava che quella donna era stata proclamata benedetta fra le donne, mentre adesso era divenuta oggetto di somma pietà. Ma ad un certo punto il Crocifisso, raccolte alquanto le forze e accennando alla Madre con la testa, disse: Donna, ecco il tuo figlio; poi accennando al discepolo prediletto: Ecco tua madre. In questo suo testamento il morituro univa per sempre i suoi più grandi amori terreni, la donna di Bethlehem e il giovane che aveva sentito battere il cuore di lui nell’Ultima Cena. Da quel giorno Giovanni prese in casa sua Maria» (5).  Mons. Carlo Landucci Mons. Carlo Landucci fa giustamente notare che dall’Apostolo san Giovanni nel suo Vangelo la Madonna non viene mai nominata col suo nome Maria (come fanno invece san Marco, san Matteo e san Luca) ma viene presentata sempre con «la sublime altissima dignità di “Madre di Gesù”», e che sempre da lui, ella nel suo Vangelo «viene introdotta, di colpo, nello splendore della sua “sublime onnipotenza” alle nozze di Cana» (6). Sempre Mons. Landucci, nella sua bellissima opera Maria Santissima nel Vangelo, parla della “triade mirabile”: «Sul Calvario, mentre il grande dramma della Redenzione sta per conchiudersi, contempliamo la triade mirabile: Gesù, Maria, Giovanni: il nuovo Adamo, la nuova Eva, la nuova umanità. Perché il significato possa esser più chiaro, Maria è chiamata “donna”, la “donna per eccellenza” (7), la nuova madre dei redenti; e Giovanni, dovendo rappresentare tutti, non viene indicato con alcun nome proprio, ma con la qualifica che deve contrassegnare, in fondo, chiunque appartenga alla nuova umanità : “Il discepolo, che (Gesù) prediligeva” (Gv. 19, 26). Che dignità in questo Adamo novello: è l’uomo Dio! Che grandezza in questa nuova Eva, è l’Immacolata Madre di Dio! Confrontiamoli con l’antico binomio Adamo Eva. Rispetto alla divinità del nuovo Adamo, Maria è certamente molto inferiore; ma per riguardo alla umanità è, sotto un certo aspetto, molto al di sopra: non nel senso della intrinseca grandezza, come è ovvio, ma in quanto Madre di Lui, così da averGli dato il corpo, mentre nell’antico binomio fu il corpo di Eva ad esser tratto da quello di Adamo. Quale immensa grandezza e santità anche in questo discepolo prediletto, che era stato scelto a rappresentare tutta l’umanità e a raccogliere, in nome di essa, il testamento di Gesù! Che grandezza inoltre in quegli che veniva a sostituirsi a Gesù, come figlio di Maria, anche nel piano della familiarità terrena, prendendola con sé. Questa circostanza non va trascurata o minimizzata, pur sapendo che il legame principalmente proclamato da Gesù è quello della figliolanza spirituale. Si deve anzi accuratamente notare che tali relazioni con Maria, nell’ordine familiare terreno, per essere convenienti esigevano le qualità spirituali sgorganti dalla mistica figliolanza. Questa tende a plasmare l’animo secondo il Cuore Immacolato di Lei e quindi secondo il Cuore Divino di Gesù. E così pure la buona figliolanza terrena dalla Vergine esigeva la rassomiglianza dei cuori. Quell’armonia dunque che ci fu tra il cuore di Maria e il Cuore del divin Figlio - per cui solo, come vedemmo, la Divina Maternità corrispose a sublime santità e ammirabile relazione tra Madre e Figlio, a Nazareth e poi - si attuò pure proporzionatamente e progressivamente, tra il cuore di Giovanni e quello della Madre Sua. E quindi Giovanni dovette sempre più imbalsamarsi di umiltà, profumarsi di purezza, accendersi di fede e di amore. La parola di Gesù era reale ed efficace. Rivelava cioè e produceva realmente ciò che diceva: produceva e aveva anche già convenientemente prodotto; ossia aveva già preparato i cuori. Il Verbo Eterno cioè, come aveva tanto ben preparato il cuore di San Giuseppe a prender con sé Maria qual sposa, aveva certo ben preparato il cuore di San Giovanni a prenderla con sé - misticamente e assistenzialmente (con quel grado di già raggiunta mistica conformità, reclamato dal fatto assistenziale) - qual madre. Allora, dopo l’annunzio dell’Angelo, Giuseppe prese con sé la sua sposa (Mt. 1, 24); qui, dopo le parole di Gesù, Giovanni prese con sé la Sua madre (Gv. 19, 27). Ed effettivamente aveva l’umiltà di chi era più giovane degli altri Apostoli; la purezza dei vergini; la fede di chi avrebbe scritto il quarto Vangelo, più alto di tutti - dove il verbo “credere” (usato da San Marco nove volte, da San Matteo cinque, da San Luca ancora cinque) è ripetuto trentasette volte - e l’amore di chi aveva riposato nell’Ultima Cena sul Cuore Divino del Signore. Qual figlio dovette essere con una tale Madre!» (8).  Sant'Ambrogio Sant’Ambrogio: “Davanti alla Croce stava in piedi la Madre, e mentre gli uomini fuggivano, lei restava intrepida. Considerate se abbia potuto perdere il pudore colei che non si perse d’animo. Osservava con occhi pietosi le ferite del Figlio, per il quale sapeva che sarebbe giunta a tutti la Redenzione. Assisteva ad uno spettacolo ignobile colei che non temeva gli uccisori. Il Figlio pendeva sulla Croce, la madre si offriva ai persecutori” (9). Altrove il santo vescovo di Milano dice: “(La santissima Vergine) non era inferiore in fede, forza e ardore di carità ad Abramo che per volontà divina volle immolare con la sua mano il suo unico figlio Isacco” (10).  San Bernardo San Bernardo «E non ti fu forse più che una spada quella parola che trapassò realmente la tua anima “e giunse fino alla divisione dell’anima e dello spirito” (Hebr. 1, 12). “Donna, ecco il tuo figlio?” Quale scambio! Ti si dà Giovanni invece di Gesù, il servo invece del Signore, il discepolo invece del Maestro, il figlio di Zebedeo per il Figlio di Dio, un semplice uomo per il vero Dio! Come non avrebbe trapassata la tua sensibilissima anima questa parola, quando il solo ricordo spezza i nostri cuori, sebbene di sasso e d’acciaio?» (Sermone sulle dodici stelle). Le parole di Gesù: “Donna ecco tuo figlio” Il Signore Gesù, avendo visto la Madonna Sua Madre ai piedi della Croce si rivolge dapprima a lei e in seguito al “discepolo che Gesù amava” per lasciare a noi quello che era il suo testamento: la maternità spirituale di Maria nei confronti di tutto il genere umano. Dobbiamo riflettere al fatto che le parole di Gesù sono parola di Dio e quindi sommamente efficaci cioè producono il loro effetto con certezza; un po’ come avviene nei sacramenti quando il sacerdote dice “Questo è il mio corpo” il pane diventa il corpo di Cristo, allo stesso modo avviene con Maria: grazie a quelle parole ella divenne realmente ed efficacemente nostra madre e noi uomini, rappresentati da san Giovanni che essendo un sacerdote era un uomo pubblico, figli di Maria. Il Signore con queste parole ci dà tutto quello che ha: morendo in Croce non tiene per sé neanche la Madonna, ma la dà a noi come madre; è una spoliazione completa di ogni cosa e anche degli affetti più cari. Quando Maria Santissima partorì il suo Figlio divino e unigenito a Betlemme lo fece senza dolore e nella letizia per quel fausto avvenimento, mentre sul Calvario ha partorito noi uomini, suoi figli degeneri e peccatori, nel parossismo del dolore dovuto alla morte di quel Figlio suo Gesù. Lasciamo ora commentare queste parole del Vangelo di san Giovanni, dai vari autori cominciando da padre Roschini. «A questo sublime, soave e doloroso mistero di maternità spirituale era rivolta la mente di Cristo allorché, additandole con la testa Giovanni, gli uscì dal cuore la terza parola: “Donna, ecco il tuo Figlio!”. E poi, accennando al discepolo prediletto, soggiunse: “Ecco la madre tua!”. Maria, la Madre, e Giovanni, il discepolo prediletto, occupavano il punto più vivo e palpitante del suo cuore. Li volle unire quindi con un vincolo indissolubile, nel tempo e nell’eternità. E da quel giorno il discepolo prediletto prese con sé, nella sua casa, Maria, usandole di continuo filiali tenerezze. Che queste parole di Cristo trascendano gli angustissimi limiti di un affare privato, domestico (la raccomandazione della propria madre alle sollecite cure del suo discepolo prediletto) (11), risulta con discreta evidenza, dalle circostanze di tempo e di luogo in cui tali parole furono pronunziate da Cristo, dalle stesse parole e dall’interpretazione che ne è stata data dal magistero ecclesiastico ordinario. Tali parole, infatti, vennero pronunziate nell’ora più solenne della vita di Cristo e di Maria, nell’ora più solenne di tutta la storia e del mondo. Tali parole, inoltre, furono pronunziate in luogo pubblico, nel massimo tempio dell’universo, sull’Altare stesso del mondo: la Croce. Se si fosse trattato di un semplice affare privato, domestico, tali parole sarebbero state pronunciate, assai più convenientemente, in un luogo privato, ossia, tra le pareti domestiche, in un momento concesso ad interessi privati, e non già in pubblico, nel momento più solenne dei secoli. Inoltre le parole stesse usate da Cristo esigono una tale interpretazione. Ed infatti: se Gesù avesse avuto di mira soltanto un semplice affare privato, domestico, ossia, la raccomandazione della Madre, la quale, alla sua morte, rimaneva vedova e sola, si sarebbe limitato a dire, rivolto alla Madre: “Donna, ecco il tuo Figlio”, e non avrebbe affatto aggiunto: “Ecco la Madre tua!”. Con quella doppia espressione, quindi, evidentemente correlativa, volle significare una vera spirituale maternità di Maria verso tutti gli uomini, rappresentati da San Giovanni, ed una vera spirituale figliazione di tutti gli uomini verso Maria. Lo stesso termine di “Donna”, in luogo di “madre”, rivolto in quel momento a Maria, ci lascia sufficientemente intendere che Gesù, in quel momento, non guardava esclusivamente alla propria madre, ma che il suo pensiero correva a quella “donna” vaticinata nel Protovangelo subito dopo la colpa dei nostri progenitori; a quella donna che, come “madre del seme” ossia del Messia, avrebbe schiacciato la testa, con una rivincita clamorosa, al serpente infernale che aveva trionfato su Eva, la “madre di tutti i viventi”, figura della vera “madre di tutti i viventi”, Maria. Infine, lo stesso termine comune di “discepolo”, in luogo del nome proprio “Giovanni”, usato dallo Spirito Santo nel narrarci quel sublime episodio, lascia quasi intendere che Gesù dava per madre la propria madre, non già ad una persona privata, ma al “discepolo”, ossia a tutti i suoi discepoli, a tutti i seguaci di Cristo. Tale è l’interpretazione data dal magistero ecclesiastico ordinario alle suddette parole di Cristo, come risulta da ripetute asserzioni di Pio VII, Leone XIII, Pio X, Pio XI e Pio XII. Tutti sono concordi nel riconoscere in quelle parole la proclamazione della spirituale ed universale maternità di Maria nel momento stesso in cui questa riceveva il suo coronamento. Dopo questa solenne proclamazione, da parte del Redentore, il palpito materno, ampio come la terra, che si era acceso nel cuore di Maria a Nazareth, nel momento stesso in cui spiritualmente ci concepiva, si intensificò in modo inesprimibile» (12). Ma la nota più tenera di dolore e di amore, la più mirabile delle mirabili circostanze, si può cogliere solo considerando Gesù nell’atteggiamento e nelle parole della grande proclamazione, e Maria nella interiore risposta. Gesù non poteva fare alcun gesto, altro che col Divino Capo trafitto, sanguinante, tutto pesto e insozzato, altro che con i suoi occhi coperti di lacrime e di sangue. Volse dunque il suo volto, mirò con lo sguardo divinamente amoroso, ma dolorosamente sfinito la Immacolata Madre, quei teneri occhi spossati dal lacrimare: “E Gesù vedendo la madre...” (Gv. 19, 26). Fu l’ultimo loro sguardo d’amore e di dolore. Gli occhi di Gesù erano supplichevoli; quelli di Maria ardenti di offerta. Le divine livide labbra si mossero allora per pronunciare una parola. Oh! avesse detto: “Mamma!”. Disse invece una espressione piena di grandezza, ma estranea alla dolcezza della intimità familiare: poiché non era il momento del conforto, ma del sacrificio (13). Disse: “Donna!”. Era l’appellativo che Gesù conveniva desse alla Madre, mentre stava per proclamarne l’universale missione. Fin dalla prima parola il discorso del Salvatore s’elevava all’alto livello della Redenzione. La straziata Vergine non poteva attendersi altro in quel solenne momento. Con l’animo proteso a cogliere ogni sfumatura di espressione e di pensiero del morente Gesù - con l’opportuna luce dall’alto, che certo non le mancò, ora che doveva associarsi al compimento della divina missione, come non le mancò quando fu chiamata, nell’Annunciazione, ad associarsi al suo inizio - penetrò tutto il significato di cotesta espressione. Le si ripresentò alla mente il “donna” delle nozze di Cana, quando Ella pienamente consapevole, fortemente e fiduciosamente, sospinse il Divin Redentore a iniziare il grande cammino pubblico del nostro riscatto, che ora aveva il suo tragico compimento. E attese, vibrante di sacrificio e di amore, una grande parola di Redenzione. Ed essa venne. Gesù infatti, voltò lentamente lo sguardo a Giovanni – che era lì, ad essa “accanto” - proseguì e completò la frase, diretta a Maria: “ecco il figlio tuo”. Il significato intimo della universale funzione rappresentativa di Giovanni le brillò certo in pieno. Le si prospettava il dolcissimo vincolo che l’avrebbe stretta a Giovanni e, in Giovanni, a tutti noi; ma insieme la spada dolorosissima, che avrebbe spezzato - sulla terra - l’altro divinamente dolce vincolo con Gesù. La maternità per noi si sarebbe dovuta compiere a tale prezzo. Non potevamo essere accolti nel suo materno cuore - osserva Sant’Agostino – se non a condizione che le fosse strappato Gesù con la morte di Croce, a condizione cioè che avvenisse una specie di sostituzione di noi al suo Divino Figliolo. Le parole di Gesù, mentre le richiamarono vivamente la tragica realtà della sua imminente morte e le presentarono tutta la famiglia dei nuovi figli, le dilatarono pure - con l’efficacia divina che si congiunge sempre alle divine parole - il Cuore Immacolato, reso supremamente sensibile dal dolore, in un supremo “fiat” d’offerta e in un tenerissimo palpito di amore materno per noi. Per noi Maria offerse Gesù - unendosi a Gesù che si offriva - “facendo olocausto di ogni diritto materno e del suo materno amore” (Enc. Mystici C. Chr.,1. c.). La sconfinata grandezza del suo amore fu pari all’immenso dolore, che Ella abbracciò per i nuovi figli suoi. Tale interiore palpito, perfettamente manifesto allo sguardo divino di Gesù, fu l’immediata risposta di Maria alle parole rivoltele dal morente Redentore. Nell’Annunciazione, quando Maria Santissima, divenendo Madre del Verbo Eterno Incarnato, ci concepì alla vita della grazia, vi fu un colloquio con l’inviato celeste: vi fu prima una celeste proposta, poi una sua risposta affermativa e quindi subito l’avveramento del fatto. Qualcosa di simile si ebbe anche ora, ai piedi della Croce, quando Ella ci fece nascere a tale vita di grazia. Vi fu anche qui una specie di colloquio, in tre tempi. Allora le fu prospettata la Divina Maternità: “Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio... e sarà chiamato Figlio dell’Altìssimo...”. Ella, antivedendo la passione di Lui e il proprio strazio, diede eroicamente il suo assenso. Quindi l’Incarnazione avvenne : “E il Verbo si è fatto carne”. Ora le fu prospettato il compimento della sua Maternità mistica, da un altro inviato del cielo, che era lo stesso Redentore. Il suo cuore, non già solo antivedendo la passione di Gesù e il proprio strazio, ma attualmente vivendoli nella loro tragica pienezza, con sconfinato slancio aderì. E il fatto avvenne. Tale libero incontro ai divini disegni, per associarla ai meriti di Gesù, non poteva anche questa volta mancare: tanto più ora, al coronamento del grande cammino compiuto. E Gesù poté proseguire e rivolgere reciprocamente la parola a Giovanni e - in lui - a tutti noi: “Ecco la madre tua”. C’era stato il divino annuncio a Maria. C’era stato il finale assenso. Quindi la mistica nascita avvenne e fu proclamata a Giovanni: la Madre Celeste era Lei. E’ sempre il medesimo stile degli incontri divini: pochissime dense parole, in una sublime trilogia. L’annuncio; l’attuazione; in mezzo, la risposta di Maria, detta col cuore, senza parole, ma espressa chiaramente col suo contegno. Quel restar lì fortissima, ai piedi della Croce, significava il suo eroico assenso. Ella era abituata a parlare al suo Divin Figlio, più con i fatti che con le parole: così com’era avvenuto quando insisté alle nozze di Cana» (14).  Padre Raimondo Spiazzi Padre Raimondo Spiazzi o.p.: «Gesù morente compie verso Sua Madre un atto di delicato amore, più che mai necessario ora che nell’associazione dolorosa alla Sua Passione, la spada predetta da Simeone nell’anima di Maria è andata sino in fondo! È il testamento per l’amico e per la Madre. (...) La tradizione quasi unanime ha interpretato questi versetti dando ad essi quel valore (sulla Maternità spirituale) e avremo quindi qui un argomento scritturistico-tradizionale di molta importanza. Quello che ci sembra più significativo, è la presenza di Maria in quell’ora suprema accanto al Figlio che consuma l’opera di liberazione da Satana» (15).  Sant'Agostino Sant’Agostino dice: «Questa è senza dubbio quell’ora di cui Gesù aveva detto al momento della conversione dell’acqua in vino: “Donna, cosa c’è tra me e te? Il mio momento non è ancora arrivato”. In questo momento in cui stava per fare cose divine, rifiutava come se non gli fosse nota quella che era madre non della sua divinità ma della sua infermità e della sua umanità. Ma ora che soffre nella sua umanità, onora con un sentimento umano colei che lo ha reso uomo. Questa è un’istruzione morale, ed è con il suo esempio che questo buon maestro ci istruisce della pia cura che i figli devono ai loro genitori, cosicché anche questo legno dove erano fissate le membra del morente diventasse il pulpito del maestro che insegna» (16). Ancora: “Madre di Cristo nel senso naturale della parola, Maria è diventata spiritualmente madre di tutti i membri del corpo del Figlio suo, perché col suo amore ha cooperato (col Figlio) a far nascere nella Chiesa i fedeli membri di lui” (17). Padre Ludovico Da Ponte: «Donna ecco il tuo figliolo; con queste parole volendo egli dire: Non mi dimentico io di te, né dell’obbligo che ti ho come figliolo; ma poiché io mi parto da questo mondo, ti lascio in luogo mio Giovanni per figliolo, acciocché faccia teco l’uffizio di figliolo servendoti e facendo quanto doveva far io con tal madre. Non la volle chiamar Madre, ma Donna: primariamente per non affliggerla con nome sì tenero: secondariamente e principalmente per mostrare quanto staccato fosse da tutto quello che è carne e sangue, attendendo all’opere del suo celeste Padre, per qual rispetto non si legge che egli chiamasse mai la Santissima Vergine con questo nome di Madre. La Vergine intese che il suo figliolo si licenziava da lei per morire, sì perché in veder questo rifletté a quello scambio sì disuguale che faceva, cambiando il Figliuolo di Dio vivo nel figliuolo d’un povero pescatore, e il Maestro del cielo nel discepolo della terra. O Salvatore del mondo, se come appellando sopra il discepolo, diceste alla vostra Madre: Mulier, ecce filius tuus: Donna, ecco qui il tuo figliuolo: così appellando sopra voi stesso, detto le aveste queste stesse parole» (18). Le parole di Gesù: “Figlio ecco tua madre” e la risposta di san Giovanni Consideriamo adesso la seconda parte delle parole del Signore indirizzate all’apostolo “che Gesù amava” e la risposta di Giovanni nel commento di Landucci: «In un incontro caratterizzato da così profonde risonanze interiori è difficile pensare che anche il cuore di Giovanni non fosse opportunamente preparato ed illuminato e non desse anch’esso la propria intima e consapevole risposta. L’ipotesi che egli soggettivamente intendesse lì per lì le parole di Gesù non nel loro vero e universale significato, ma in senso puramente temporale di affettuosa assistenza della Vergine Madre, non è assurda, ma è ben poco probabile, anche in base alle caratteristiche dell’Evangelista, già sopra ricordate. Come la Vergine nel rappresentare l’umanità, e nel dare il suo assenso nell’Annunciazione, fu bene consapevole, così dovette esserlo Giovanni nel rappresentare l’umanità presso Maria e nel dare il suo assenso. Una sua risposta, un suo assenso interiore dovette esserci, per diventare spiritualmente figlio di Lei. Il segno esterno di tale interiore, filiale intesa con la Madre di grazia, fu il prenderla nella sua dimora: “E da quel momento il discepolo la prese con sé”. Già osservammo quale sublime perfezione interiore questo implicasse. Ed è naturale che, almeno quando egli scrisse queste parole, l’ovvio significato anche spirituale di esse gli fosse ben presente: il prendere cioè con sé Maria interiormente, conformandosi ai sentimenti del suo cuore. E non gli sarà certo sfuggita nemmeno la grande legge del sacrificio, per cui cotesta figliolanza doveva essere acquistata ai piedi di Gesù crocifisso, e stando li, accanto a Lei. Questa divina proclamazione, non potremo – per così dire – udirla anche noi, se non, salendo con Giovanni il Calvario. Bisogna ascoltarla tra i gemiti del Signore e i singhiozzi di Maria, bisogna che i suoi divini occhi sfiniti ci mirino ai piedi della sua Croce e vicini alla Madre sua: poiché si tratta della soprannaturale figliolanza che è caparra del cielo, ossia partecipazione della gloria di Gesù. Si tratta cioè d’una partecipazione che esige prima la congiunzione a Gesù e a Maria nel dolore: “E se (siamo) figli, (siamo) anche eredi: eredi di Dio e coeredi di Cristo, se però patiamo con Lui, per essere con Lui glorificati” (Rom. 8, 17)» (19). Mons. Gottardo Scotton: «Ecco tua Madre; questo fu una specie di testamento. Ma in san Giovanni erano rappresentati tutti i giusti. Come nel pregare per i crocifissori, Gesù Cristo aveva pregato per tutti i peccatori; come nel promettere al buon ladrone il Paradiso l’aveva promesso a tutti i peccatori penitenti; così nell’assegnare a san Giovanni per madre Maria, Egli la assegnava a tutti coloro che avrebbero potuto chiamarsi suoi discepoli» (20). Padre Ludovico Da Ponte: «Ma più oltre passò la carità di questo Signore verso di noi in queste parole, e più addentro penetrò l’intelligenza della Sua Madre in udirle; perché non solamente le diede con queste per figliuolo san Giovanni, ma in lui tutti gli altri discepoli che aveva, che era per avere insino alla fine del mondo, per tutti i quali insieme, e per ciascuno in particolare le disse: Mulier, ecce filius tuus: Donna, ecco il tuo figliuolo: piglia per figliuolo il mio discepolo, e tutti quelli che saranno discepoli miei: perché mia volontà è che tu sii madre di tutti, ed essi tuoi figliuoli, e che tu ne tenga conto come di figliuoli tuoi, procurando il lor bene con ogni sollecitudine» (21). Il domenicano Padre Marco Sales scrive: «È pressoché universale oggidì l’opinione, che riguarda Giovanni ai piedi della Croce come rappresentante di tutta l’umanità, e ritiene che noi tutti siamo stati affidati come figli a Maria Santissima e l’abbiamo ricevuta come madre» (22).  Cornelio a Lapide Una osservazione interessante da fare su questo versetto del Vangelo, che fa notare Cornelio a Lapide citando sant’Ambrogio, è che queste parole di Gesù al discepolo prediletto implicano il fatto che san Giuseppe sposo di Maria fosse già defunto poiché altrimenti il Signore avrebbe dovuto affidare la Santissima Vergine al suo sposo e non a san Giovanni in quanto il “diritto maritale non può essere abrogato”. Sempre Landucci, a questo proposito, scrive: «Se san Giuseppe fosse stato vivo e si fosse trovato anch’esso ai piedi della Croce, la donazione in tal modo non avrebbe potuto compiersi. La Vergine avrebbe dovuto infatti essere affidata a lui; ma egli non avrebbe potuto prendere, d’altra parte, una posizione di figlio, così da impersonarsi misticamente – come impersonò san Giovanni – tutti noi. Si vede quindi sotto questo aspetto la provvidenzialità della sua precedente dipartita. Anche solo per tale ragione il dolore di quella anticipata morte ebbe una profonda giustificazione: quella di poter essere noi tutti chiamati misticamente sul Calvario all’amplesso materno di Maria. La nostra figliolanza mariana è costata dunque alla Sacra Famiglia l’immenso dolore di tutti e tre i suoi membri: di Gesù e Maria per essere saliti sul Calvario, di Giuseppe per non averlo potuto salire» (23). Noi tutti dobbiamo prendere la Madonna Santissima “con noi” allo stesso modo in cui lo ha fatto san Giovanni (E da quel momento il discepolo la prese con sé); ella deve essere per noi la vera nostra madre spirituale che ci ha generati e ci rigenera in ogni momento alla vita della Grazia: se siamo discepoli di Gesù non possiamo non avere per Madre Maria poiché il divin Figlio a lei ci ha affidati ai piedi della Croce.  San Tommaso d'Aquino San Tommaso d’Aquino Vediamo ora, in un paragrafo a parte, il pensiero del dottore angelico. Nel “Commento al Vangelo di san. Giovanni” (24) san Tommaso scrive: «Il fatto che le donne stavano là presso la Croce, mentre i discepoli l’avevano abbandonato ed erano fuggiti, mette in luce la loro devota costanza. Giobbe (19, 20) aveva detto: “alla mia pelle, consuntasi la carne, si sono attaccate le mie ossa”; come per dire che i discepoli, simboleggiati nella carne, se n’erano andati; mentre le donne, rappresentate dalla pelle, avevano aderito a Cristo. Continuando, il testo propone la sollecitudine di Cristo verso sua madre: “Gesù allora, vedendo la madre, ecc.”. Per prima cosa viene indicata la sua sollecitudine per assicurare al discepolo l’affetto della madre; in secondo luogo per affidare al discepolo la cura della madre: “Disse poi al discepolo: ecco tua madre”. A proposito del primo punto il testo afferma: “Gesù vedendo la madre e là accanto a lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: donna ecco tuo figlio”. Come per dire: finora io ho avuto cura di te, mi sono ricordato di te, e lascio a te questo discepolo. E in questo emerge la dignità di Giovanni. Si noti però che quando sopra (Gv. 2, 3) la madre gli disse: “non hanno più vino, ecc.”, Egli aveva risposto “non è giunta ancora la mia ora”, ossia l’ora della Passione, cioè l’ora in cui devo soffrire nella natura che ho ricevuto da te; ma quando verrà quell’ora, io ti riconoscerò. Perciò in questo momento la riconosce per madre. Invece il compimento dei miracoli non spetta a me per natura ricevuta da te; ma per quella eterna generazione che ho ricevuto dal Padre, ossia in quanto io sono Dio. A proposito del secondo punto egli dice al discepolo: “Ecco tua madre”. In modo, cioè, che mentre questi accudiva a lei come un figlio a sua madre, essa lo amasse come una madre ama il figlio. Nella frase che segue (“e da quel momento il discepolo la prese nella sua casa”) viene indicata la pronta obbedienza del discepolo. Secondo Beda nel testo latino si dovrebbe leggere: «accepit eam in suam, vale a dire: prese la madre di Gesù come madre propria». Nella Catena Aurea, l’Angelico scrive:«Giovanni insegna ciò che gli altri non hanno insegnato: come Egli, posto sulla Croce, abbia chiamato Sua madre. Egli stimava di più che il vincitore dei supplizi mostrasse gli uffici di pietà verso Sua madre piuttosto che fosse donato il regno celeste della vita eterna. Infatti, se è un gesto religioso che sia donata la vita al buon ladrone, è un gesto di più grande pietà che la madre sia onorata dal figlio con così grande affetto; Donna, ecco tuo figlio; ecco tua madre. Cristo fa il suo testamento dalla Croce e divide i doveri della pietà tra la madre e il discepolo. Il Signore stabiliva non solo un testamento pubblico, ma anche un testamento familiare. E Giovanni sigillava questo suo testamento in quanto era un testimone degno di un così grande testatore. Era un buon testamento non di danaro, ma della vita eterna, che non era scritto con l’inchiostro ma con lo spirito del Dio vivo: “La mia lingua è uno stilo di scriba che scrive velocemente” (Ps. 44, 2). Maria, come conveniva alla Madre del Signore, mentre gli Apostoli si erano dati alla fuga, stava davanti alla Croce e guardava con occhi pietosi le ferite del Figlio, poiché guardava non in vista della morte, ma della salvezza del mondo; oppure, forse, sapendo che la morte del Figlio avrebbe portato la redenzione del mondo, ella, che era stata l’abitazione regale, pensava che con la sua morte avrebbe contribuito in qualche modo al dono universale; ma Gesù non aveva bisogno di aiutanti per la redenzione di tutti, poiché conservò tutti senza alcun aiutante; per cui si dice: “Sono diventato un uomo senza soccorso; libero tra i morti” (Ps. 87, 5). Accettò senza dubbio l’affetto della madre, ma non chiese l’aiuto di alcuno. O sante madri, imitate costei, che, nel suo unico Figlio dilettissimo, lasciò un esempio così grande della virtù materna; infatti voi non avete figli più amabili, né la Vergine cercava sollievo diventando nuovamente madre». La maternità spirituale Innanzi tutto bisogna comprendere cosa si intende quando si usa il termine “madre”: in senso proprio è madre colei che, attraverso la generazione, coopera a trasmettere la vita, specificatamente simile a quella che essa già possiede; le altre funzioni materne come la nutrizione e educazione della prole sono secondarie e accidentali e possono essere esercitate da altre persone oltre che dalla madre. La Santa Vergine Maria viene chiamata “madre di tutte le creature” in senso vero e proprio cioè che ha cooperato a comunicarci, attraverso una vera generazione, la vita non della natura (che è competenza della nostra madre naturale) ma quella della grazia (che è una partecipazione misteriosa, ma vera, della vita e natura divina – divinæ consortis naturæ). L’uomo fu creato da Dio con la vita soprannaturale che poi egli perdette per sé e i suoi discendenti a causa del peccato originale. La missione di Cristo e di Maria fu quella di redimere, cioè di rigenerare l’umanità a questa vita soprannaturale perduta, e ciò avvenne mediante l’Incarnazione, la Passione e Morte di Gesù. Questa restaurazione della vita spirituale è una vera rinascita e si riversa su tutti gli uomini per i meriti di Gesù e Maria (25). «Un motivo ulteriore che deve essere un fondamento della nostra pietà mariana e che ci deve portare a onorare in modo particolare la Madonna è il fatto che ella è nostra Madre e rendendole quindi un omaggio filiale rassomiglieremo sempre di più a Gesù che tanto ha amato e venerato la Sua Santa Madre. San Giovanni dice che “noi siamo figli di Dio non solamente di nome ma di fatto”(I Giov. 3, 1), così pure noi dobbiamo essere realmente figli della Vergine Santissima. Quali sono i fondamenti dogmatici che ci danno la certezza di essere figli di Maria? Innanzi tutto si basano sul dogma della nostra incorporazione a Cristo in qualità di membri. “Una donna non è forse madre quando è fonte di vita per gli altri, appena comunica la sua propria vita? E nell’ordine soprannaturale, donde nasce in noi la vita divina, destinata non già a cessare con la morte, come la vita del corpo ma sbocciare in eterna gloria? Eva ci ha dato la vita naturale contaminata col peccato, ma la vita della grazia ci fu comunicata per mezzo di Maria, la novella Eva, associata al nuovo Adamo per volere di Dio (...). Nondimeno, è ai piedi della Croce, fra gli strazi della sua compassione, che Maria sarà perfettamente consacrata madre del genere umano. In quel momento non ha forse raggiunto il vertice della sua vita terrena, attuando pienamente il Fiat dell’Incarnazione e portando felicemente a termine la missione preordinata dalla Somma Sapienza? Associata all’immolazione del Figlio e quasi fusa con lui per impeto d’amore, ella aveva, come Lui, una sola volontà: sottomettersi al Padre; una sola intenzione: soffrire perché si compissero gli eterni disegni. Per questa unione morale, e interamente subordinata all’unico Mediatore, Maria fu corredentrice; così ci ha generati alla vita soprannaturale, diventando veramente nostra Madre. Gesù ha voluto lui stesso farci intendere queste grandi verità. Portiamoci col pensiero sul Calvario: dall’alto della Croce sulla quale agonizza, Egli lascia uscire dalle Sue labbra una parola sublime, il senso della quale, misterioso e profondo, solo a poco a poco fu compreso nella Chiesa. Gli ultimi accenti d’un figlio morente sono sacri per un cuore di madre, e Maria amava Gesù più di quanto nessuna creatura potrà mai fare; come madre, e madre ricolma di tutti i tesori della grazia, era portata verso di Lui con tutto l’impeto della sua affezione. Ebbene, quali furono le ultime parole di Gesù alla Madre Sua? - Maria era vicina a lui, immota ai piedi della Croce; fissava il Figlio morente, e accoglieva in cuore le sue ultime voci: “Padre, perdona loro...” (Lc. 23, 34); “Oggi sarai con me in paradiso” (Ibid. 43)... Allora Gesù abbassò gli occhi sulla Madre e sul discepolo prediletto: che cosa dirà mai? Con voce morente disse: “Donna, ecco tuo figlio” (Gv. 19, 26). Per Maria le supreme parole di Gesù sono un testamento di valore incomparabile. In San Giovanni noi possiamo vedere tutte le anime fedeli di cui Maria diventava madre, ma non dimentichiamo ch’era stato ordinato sacerdote la sera precedente, e come tale rappresentava tutto il corpo sacerdotale. Quanto mi è dolce pensare che nell’ora della Sua morte, nel momento più solenne, Gesù s’è rivolto a noi, e nella persona del discepolo prediletto ci ha consegnato a la Madre sua» (26). «Ma poi si consideri anche l’immensa preziosità di questo autentico diritto che ci vien dato da Gesù con le sue parole, di chiamar Madre nostra l’Immacolata Madre Sua. Poteva restare effettivamente qualche legittimo dubbio o timore in noi di chiamare così la Vergine Santissima - nonostante la conoscenza degli intimi legami soprannaturali che ci stringono a Lei - per ragione di rispetto alla Maternità sua verso il Figlio di Dio. Solo Gesù in fondo, Divino Re, poteva autorizzarci pienamente a chiamar madre la sua Madre e nostra augusta Regina. C’è una rassomiglianza toccante col nome di Padre col quale Gesù e solo Gesù ci ha insegnato di chiamare comunemente nel più alto e familiare senso del Nuovo Testamento, il Padre Suo dei Cieli. E sono appellativi tutt’altro che metaforici, bensì realissimi nell’ordine della grazia: giacché questa sgorga dalla onnipotenza del Padre; non ci fu meritata se non dal Divin Figlio, incarnatosi in Maria, e immolatosi sulla Croce, avanti a lei; non ci vien data che per la supplice mediazione di lei, presso il Divino Mediatore. Si tratta quindi certamente d’un dono incomparabile, che Gesù ci ha fatto con queste parole, tanto più divinamente prezioso perché costituisce il suo ultimissimo testamento. Durante la vita ci aveva rivelato e quindi, in un certo senso, dato il Padre Celeste: ora in punto di morte proclama e ci dona la Madre Celeste. E veramente, in corrispondenza alla preziosità di questi suoi estremi momenti, questo, per certi riguardi, è il dono più prezioso perché è il mezzo, è l’ausilio che deve condurci a Lui e al Padre. Nel Cenacolo ci aveva donato se stesso: qui, nel momento estremo, ci dà Colei che avrebbe difeso e custodito nel cuor nostro tale dono divino. Dopo essersi tanto abbassato per aprire il nostro animo alla più tenera confidenza in Lui, ci dona la Madre, il cui Immacolato Cuore è il mezzo più sicuro per vivere fiduciosi nel suo Divino Cuore» (27). L’insegnamento della Chiesa sulla Maternità divina Vediamo adesso cosa dicono i testi del Magistero ecclesiastico sulla Maternità spirituale di cui abbiamo visto e commentato il fondamento scritturale del Vangelo di san Giovanni, per suggellare quanto detto con l’autorità della Chiesa.  S. S. Pio IX Pio IX. Il Papa dell’Immacolata, nel discorso Qual consolazione (17/09/1876) dice: “Qual conforto è per noi pensare, che là sul monte Calvario appié della Croce, rappresentati da san Giovanni, fummo posti sotto la protezione di Maria come nostra Madre! Le ultime parole del testamento che Gesù pronunziò spirando da quella cattedra di dolore e di carità, le abbiam lette nella Santa Messa questa mattina: mulier ecce filius tuus”.  San Pio X San Pio X. Nell’enciclica Ad diem illum, dice: «Non è Maria la Madre di Dio? Dunque è anche nostra Madre. Poiché ciascuno deve avere la ferma convinzione che Gesù, Verbo incarnato, è anche il Salvatore del genere umano. Ora, in quanto Dio Uomo, Egli ha un corpo come gli altri uomini: in quanto Redentore della nostra razza, ha un Corpo spirituale o, come si dice, mistico, il quale non è altro che la società dei cristiani legati a Lui dalla fede. “Numerosi come siamo, formiamo un solo corpo in Gesù Cristo”. La Vergine non ha concepito il Figlio di Dio soltanto perché ricevendo da Lei natura umana divenisse uomo; ma anche affinché diventasse il Salvatore degli uomini appunto per mezzo di quella natura che aveva ricevuto da Lei. Questa è la spiegazione delle parole degli angeli ai pastori: “Oggi è nato a voi il Salvatore, Cristo Signore”. Così, nel casto grembo della Vergine dove ha preso la carne mortale, Gesù ha preso anche il Corpo spirituale, formato da tutti coloro “che erano destinati a credere in Lui”: e si può dire che Maria, portando in seno Gesù, vi portava anche tutti coloro la vita dei quali era contenuta nella vita del Salvatore. Dunque, tutti noi che uniti a Cristo siamo, come dice l’Apostolo: “le membra del suo corpo formate dalla sua carne e dalle sue ossa”, dobbiamo considerarci usciti dal grembo della Vergine come un corpo attaccato alla sua testa. Per questo in verità noi siamo chiamati, in un senso spirituale e tutto mistico, i figli di Maria, ed Ella, per parte sua, è Madre di noi tutti. “Madre secondo lo spirito, ma non per questo meno madre delle membra di Gesù Cristo che siamo noi”. Se dunque la Beatissima Vergine è nello stesso tempo Madre di Dio e degli uomini, chi può dubitare che Ella non impiegherà tutte le Sue forze presso suo Figlio, “testa del Corpo della Chiesa”, perché Egli diffonda su di noi che ne siamo le membra i doni della Sua grazia, soprattutto quello di conoscerLo e di “vivere per Lui”? Ma la Vergine non ha soltanto la lode di aver fornito “la materia della sua carne al Figlio unico di Dio che doveva nascere con membra umane” e di aver così preparato una vittima per la salvezza degli uomini; Ella dovette anche custodirla, quella vittima, nutrirla e presentarla nel giorno stabilito all’Altare. Così vi fu tra Maria e Gesù una continua comunione di vita e di sofferenza, di modo che si può applicare tanto all’uno che all’altra la sentenza del profeta: “La mia vita si è consumata nel dolore, i miei anni sono trascorsi nei lamenti”. E quando venne per Gesù l’ultima ora e “Sua Madre stava presso la Croce”, oppressa dal tragico spettacolo e nello stesso tempo felice “perché suo Figlio si immolava per la salvezza del genere umano e d’altronde Ella partecipava talmente ai Suoi dolori, che Le sarebbe sembrato infinitamente preferibile prendere su di sé tutti i tormenti del Figlio, se fosse stato possibile”».  S. S. Pio XII Pio XII. Nella lettera apostolica “Ex hoc ut ait” (25/04/1950) afferma:«Per il fatto che la Vergine Maria è diventata Madre di Dio, è pure madre di tutte le creature; perciò sorgono sulla terra tanti templi, dedicati a sì gran Madre. (...) La grazia fa figli di Maria, immagini del divino suo Figlio. (...) Ella è madre amantissima di tutti». Nel radiomessaggio “C’est avec une douce” per il congresso mariano canadese (19/06/1947) insegna: «Quando la piccola fanciulla di Nazareth pronunciò il suo ‘fiat’ in seguito al messaggio dell’Angelo e il Verbo si fece carne nel suo seno, Ella divenne non solo la Madre di Dio nell’ordine fisico della natura, ma anche nell’ordine soprannaturale della grazia; Ella diventò anche la madre di tutti coloro che sarebbero diventati una sola cosa sotto la guida del suo divin Figlio. La Madre del Capo sarebbe diventata la Madre delle Sue membra. La madre della vite sarebbe diventata la madre dei tralci. (...) Ella è vera Madre nostra perché attraverso di lei abbiamo ricevuta la vita divina» (28). Nella enciclica Mystici Corporis, del1943, dice: «(...) sempre strettissimamente unita col Figlio suo, Lo offrì all’eterno Padre sul Golgota, facendo olocausto di ogni diritto materno e del suo materno amore, come novella Eva, per tutti i figli di Adamo contaminati dalla miseranda prevaricazione del progenitore. Per tal modo, Colei che quanto al corpo era la madre del nostro Capo, poté divenire, quanto allo spirito, madre di tutte le Sue membra, con nuovo titolo di dolore e di gloria». Nella Mediator Dei: «Essa è diventata Madre nostra mentre il Divin Redentore compiva il sacrificio di Sé, e perciò, anche a questo titolo, noi siamo figli suoi. Essa ci insegna tutte le virtù; ci dà suo Figlio, e, con Lui, tutti gli aiuti che ci sono necessari, perché Dio “ha voluto che tutto noi avessimo per mezzo di Maria”» (29). Così commenta Roschini i testi di Pio XII: «In tutti i passi fin qui riferiti, Pio XII parla della maternità spirituale di Maria verso l’umanità tutta distinguendo nettamente le due fasi del “fiat” di Nazareth (quando la “Madre del capo” divenne la “Madre delle membra”) e il “fiat” del Calvario, allorché “fece olocausto di ogni diritto materno e del suo amore materno per tutti i figli di Adamo”, e perciò “poté divenire, quanto allo spirito, madre di tutte le sue membra con nuovo titolo di dolore e di gloria”. Ella diveniva (perfettamente) madre nostra mentre il Redentore compiva il sacrificio di Sé, e perciò anche a questo titolo noi siamo figli suoi» (30). Alla luce di questi pronunciamenti dei Sommi Pontefici si può dire che la maternità spirituale di Maria costituisce, almeno negli ultimi centocinquant’anni, un insegnamento costante e omogeneo del Magistero Pontificio. Conclusione Le parole del Vangelo di san Giovanni che abbiamo commentato hanno sempre ovviamente suscitato l’interesse degli esegeti, dei commentatori e degli autori spirituali, fin dal principio della Chiesa. Si potrebbero moltiplicare all’infinito le citazioni per spiegarle ma abbiamo limitato la ricerca a quelli più recenti e rilevanti come san Tommaso d’Aquino. Ogni cristiano, però, dovrebbe meditarle spesso devotamente nella preghiera personale: bisogna notare infatti, che le persone che hanno dato i segni più tangibili di amore per il Signore Gesù sono quelle che si sono avvicinate di più alla Sua Croce. La prova più certa di amore consiste nel seguire il Maestro Divino fino al Calvario, compatendo i suoi dolori e le sue umiliazioni, sforzandosi di parteciparvi interiormente. Ai piedi della Croce, in primo luogo come abbiamo visto, c’è Maria Santissima Madre di Dio, in piedi (stabat) infiammata di amore e di fede, senza timore né della sofferenza né del nemico ma con eroica fermezza, e dietro di Lei e grazie a Lei ci sono gli altri personaggi: san Giovanni, santa Maria Maddalena e le altre pie donne che l’hanno seguita sul monte Calvario. Che l’esempio della Madonna e la nostra devozione filiale verso una tale Madre alla quale Gesù Cristo ci ha affidati sul Calvario, sia la strada da seguire per ciascuno di noi per arrivare alla perfezione dell’amore di Dio tramite il sacrificio di noi stessi. Per Mariam ad Jésum. NOTE 1 - LEONE XIII, Enciclica Adiutricem populi christiani, del 5/09/1895. Cf.: http://www.vatican.va 2 - Il verbo latino “stare” significa letteralmente: stare ritto, stare fermo al proprio posto, esso è in relazione con il termine “statio stationis” che indica in senso militare la stazione o posto di guardia. 3 - GABRIELE ROSCHINI, Vita di Maria, Bibliotheca fides Roma 1959, § la Maternità spirituale, pp. 261-263.4); 4 - GOTTARDO SCOTTON, Il Vangelo studiato minutamente dal Parroco e spiegato al popolo, Tipog. Sante Pozzato, Bassano 1980, vol. 9 p. 111.5). 5 - GIUSEPPE RICCIOTTI, Vita di Gesù Cristo, Oscar Mondadori 1997, § 610, pp. 689-690.6). 6 - PIERCARLO LANDUCCI, Maria Santissima nel Vangelo, Edizioni Paoline, Roma 1953, p. 398. Sulle nozze di Cana cf. mio articolo su Sodalitiumn n° 69, Le Nozze di Cana, il primo miracolo compiuto da Gesù e la mediazione di Maria. 7 - Per comprendere il significato della parola “donna” usato da Gesù cf. mio articolo su Sodalitiumn° 69 citato nella nota precedente a p. 13 dove viene data la spiegazione di G. Roschini. 8 - PIERCARLO LANDUCCI, op. cit. pp. 407-408. 9 - SANT’AMBROGIO, De institutione virginis, citato in CORNELIO ALAPIDE, Commentaria in Scripturam Sacram, Tom. 16 In SS. Lucam et Joannem col.616, Vives éditeur Parigi 1852. Traduz. italiana in Opera omnia di S. Ambrogio, Verginità e vedovanza 2, Città Nuova editrice 1989, n° 49 p. 149. 10 - SANT’AMBROGIO, Comm. In Lucam XXII, citato da Cornelio a Lapide, op. cit. col. 616. 11 - Per “affare domestico” si intende qui la posizione di alcuni autori che potremmo dire “minimalisti” che pretendono che con queste parole Gesù avrebbe soltanto voluto dire a san Giovanni di prendersi cura umanamente di Sua Madre Maria per gli anni che le restavano da vivere sulla terra. Roschini confuta lungamente l’ipotesi di tale interpretazione delle parole del Vangelo. 12 - GABRIELE ROSCHINI, Vita di Maria, op. cit., pp. 261-263. 13 - Lo ricordino quelli che non vedono in queste parole di Gesù che un premuroso conforto per Maria. 14 - PIERCARLO LANDUCCI, Maria Santissima nel Vangelo, op. cit. pp. 411-412. 15 - P. RAIMONDO SPIAZZI O.P., La Mediatrice della riconciliazione umana, Angelo Belardinetti editore, Roma 1951, pp. 73-74. 16 - In Joannem (tract. 119) citato in San Tommaso, Catena Aurea, Traduzione italiana Edizioni studio Domenicano, Bologna 2016, vol. 7. 17 - Plane Mater membrorum ejus, quod nos sumus. Quia cooperata est, caritate, ut fideles in Ecclesia nascerentur qui illius membra sunt. De sancta virginitate, VI P.L. 40 col. 399. 18 - LUDOVICO DAPONTE S.J. Meditazioni, tradotte dallo spagnolo, Marietti Torino 1852, vol.II, pp. 217-18. 19 - PIERCARLO LANDUCCI, Maria Santissima nel Vangelo, op. cit. pp. 413-414. 20 - GOTTARDO SCOTTON, op. cit. pp. 111-112. 21 - DA PONTE S.J. op. cit. p. 218. 22 - P. MARCO SALES O.P., Il nuovo Testamento commentato, L.I.C.E. Torino 1928, Vol. I p. 440. 23 - PIERCARLO LANDUCCI, Maria Santissima nel Vangelo, op. cit. p. 410. Padre Marco Sales concorda con questa interpretazione; infatti scrive: “Dal fatto che Gesù raccomanda Maria Santissima a un discepolo si arguisce che san Giuseppe doveva essere già morto e che Maria Santissima non ebbe altro figlio fuori di Gesù. La fede però nella verginità di Maria Santissima non si appoggia su questo argomento”. P. MARCO SALES, op. cit., Vol. I pp. 439-440. 24 - S. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo di san Giovanni/3 XIII-XXI, Città Nuova editrice, Roma 1992, pp. 354-356. 25 - Cf. GABRIELE ROSCHINI O.S.M. Dizionario di mariologia, Editrice Studium Roma 1961, voce maternità spirituale. 26 - COLUMBA MARMION, Cristo ideale del Sacerdote, Vita e pensiero 1952, pp. 377-379. 27 - PIERCARLO LANDUCCI, Maria Santissima nel Vangelo, op. cit. p. 409. 28 - Cf. Insegnamenti Pontifici 7 Maria Santissima, Edizioni Paoline Roma 1959, p. 305 nn. 429-430. 29 - Tutti questi documenti si possono trovare sul sito del Vaticano: http://www.vatican.va 30 - GABRIELE ROSCHINI O.S.M. Dizionario di maiologia, op.cit. col. 305.  |