|

|

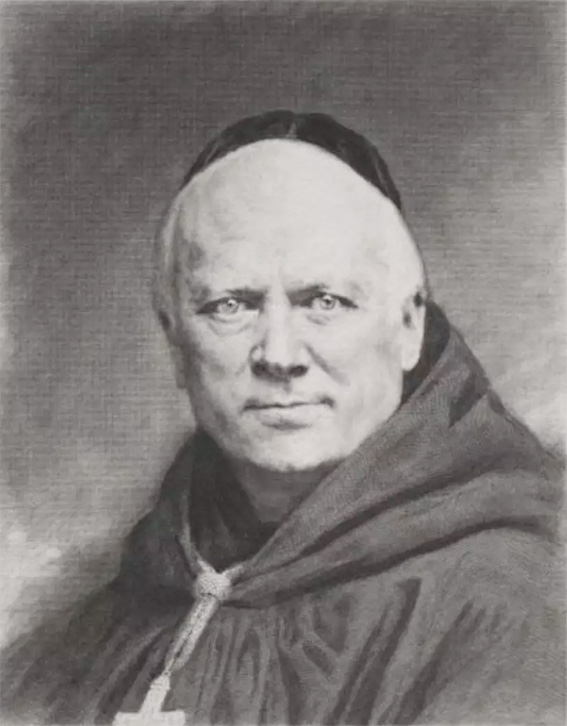

| Francesco chiama i cattolici alla fedeltà alla Santa Sede  Dom Prosper Guéranger Papa Francesco ha inviato a Dom Geoffroy Kemlin, abate di San Pietro di Solesmes, un messaggio per il 150° anniversario della morte di Dom Prosper Guéranger (1805-1875), reso pubblico il 30 gennaio 2025. In questo messaggio il Sommo Pontefice ha voluto «sottolineare due aspetti del carisma [di Dom Guéranger] ricevuto per l’edificazione di tutta la Chiesa, che corrispondono ai due bisogni attuali della Chiesa: la fedeltà alla Santa Sede e al successore di Pietro, in particolare nel campo delle liturgia, e la paternità spirituale». Autorevolmente, il Papa ha voluto attribuire la filiazione di Don Guéranger alla Costituzione Sacrosanctum concilium del concilio Vaticano II – Costituzione sulla liturgia promulgata dal Papa Paolo VI il 4 dicembre 1963. Il Papa ricorda che le opere di riabilitazione della liturgia della Chiesa condotta dal restauratore di San Pietro di Solesmes, lo portò ad incoraggiare il «ritorno delle diocesi di Francia all’unità della liturgia romana». Del pari, tali opere ebbero per frutto L’Anno liturgico, redatto dallo studioso benedettino «allo scopo di mettere alla portata dei sacerdoti e dei laici la bellezza e la ricchezza della liturgia». Francesco cita Dom Guéranger che presenta l’opera nella prefazione: «La preghiera della Chiesa è la più gradita alle orecchie di Dio e quindi la più potente. Felice dunque colui che prega con la Chiesa». E invita tutti i battezzati ad «una fiducia filiale e ad una collaborazione docile cum Petro et sub Petro, affinché la Chiesa, fedele alla sua Tradizione vivente, possa continuare ad elevare «una sola e medesima preghiera capace di esprimere la sua unità». E’ ricordato che la Costituzione Sacrosanctum concilium, primo documento del concilio Vaticano II, è il testo che fissa le grandi linee, a partire dalle quali gli organismi post-conciliari realizzarono la nuova liturgia (44-45). In effetti, tale nuova liturgia ha realizzato una radicale trasformazione della liturgia. In particolare essa ha annunciato la revisione della Messa (50), il nuovo rito della concelebrazione (58), la revisione dei riti del battesimo (66), della Cresima (71), della penitenza (72), delle ordinazioni (76), del matrimonio (77), dei sacramentali (79), ecc. Che dice Dom Guéranger ? Nello scritto del Papa, Dom Guéranger è chiamato a giustificare il Motu Proprio Traditionis custodes, ma non si tratta della presentazione del vero pensiero di Dom Guéranger, che tuttavia non è difficile da conoscere: basta esaminare i suoi scritti. Per riportare il clero alla conoscenza e all’amore della liturgia romana, l’abate di San Pietro di Solesmes pubblicò le Institutionis liturgiques [Istituzioni liturgiche] vero compendio della storia della liturgia, di rara erudizione e giudizio sicuro. Al capitolo quattordici del primo libro delle Istituzioni liturgiche, Dom Guéranger si sofferma sullo spirito anti-liturgico nelle sue diverse manifestazioni e parla di eresia. Col nome di eresia anti-liturgica, egli descrive uno spirito, un’attitudine che è «nemico delle forme del culto». Esso procede essenzialmente tramite la negazione e la distruzione, che comportano ogni trasformazione che sconvolge la liturgia al punto da sfigurarla. Esso nasce dalla profonda volontà che mira alle stesse credenze, in ragione dello stretto legame tra la liturgia e il credo: la lex orandi e la lex credendi. Dom Guéranger non esita a definire settarii coloro che in tutti i tempi si sforzano di distruggere la liturgia. Dom Guéranger percorre la storia della Chiesa. E nel protestantesimo vede come la quintessenza dell’eresia anti-liturgica. Egli propone la correzione di questa attitudine in dodici punti – chiave per comprendere la rivoluzione liturgica intrapresa dal concilio Vaticano II. Non potendo esporre per intero questo capitolo, ci limiteremo qui a riprendere alcuni punti particolarmente illuminanti. Traditionis custodes denunciata da Dom Guéranger «La prima caratteristica dell’eresia anti-liturgica è l’odio per la Tradizione nelle formule del culto divino». La ragione è chiara: «Qualsiasi settario che voglia introdurre una nuova dottrina si trova immancabilmente alla presenza della liturgia, che è la tradizione alla sua più alta potenza, e non può darsi pace finché non abbia messo a tacere questa voce, finché non abbia strappato queste pagine che contengono la fede dei secoli passati». Il modernismo, volendo introdurre le sue dottrine perniciose, non poteva ignorare la liturgia: doveva corromperla, altrimenti non avrebbe raggiunto il suo scopo. Il secondo principio, prosegue Dom Guéranger, è voler sostituire le formule di stile ecclesiastico con delle letture della Sacra Scrittura. Questo permette di far tacere la voce della Tradizione, che la setta teme più di ogni altra cosa; e questo fornisce un mezzo per propagare le sue idee con la negazione o l’affermazione. Con la negazione: «passando sotto silenzio, tramite un’abile scelta, i testi che esprimono la dottrina opposta agli errori che si vuole far prevalere. Con l’affermazione, mettendo in luce dei passi monchi che mostrano solo una parte della verità». Questo principio è stato applicato nel Novus Ordo Missae promulgato da Paolo VI: con l’aggiunta di testi della Sacra Scrittura, da una parte, e con la soppressione o la modifica delle antichissime e venerabili orazioni del Messale Romano. Quattro esempii: la soppressione dell’Offertorio romano, considerato come un «doppione»; la soppressione dell’espressione di disprezzo per le cose del mondo – despicere terrena – che era presente almeno 15 volte nel Messale tridentino e che si ritrova solo una volta nel nuovo Messale; la sparizione della menzione dell’anima nelle Messe di requiem; e infine la soppressione di una parte del Kyrie. Il quarto principio descritto dall’abate restauratore di Solesmes è «una abituale contraddizione con i loro stessi principii: tutti i settarii, senza eccezione, cominciano col rivendicare i diritti dell’antichità [quello che Pio XII condanna nei modernisti come «archeologismo»]; essi vogliono solo le cose primitive e pretendono di riportare alla culla l’istituzione cristiana. «A tal fine, essi potano, cancellano, tagliano tutto ciò che cade sotto i loro colpi, e mentre ci si aspetta di veder riapparire il culto divino nella sua originaria purezza, ci si ritrova appesantiti da nuove formule che risalgono al giorno prima, che sono incontestabilmente umane perché chi le ha redatte vive ancora». Il quinto principio è quello di «eliminare dal culto tutte le cerimonie, tutte le formule che esprimono dei misteri». Dom Guéranger prosegue: «Non vi è più l’Altare, ma semplicemente una tavola; non vi è più il sacrificio, come in tutte le religioni, ma colo una cena; Non vi è più la chiesa, solo un tempio, come al tempo dei Greci e dei Romani; non vi è più l’architettura religiosa, poiché non vi sono più misteri; non vi sono più pitture e sculture cristiane, poiché non vi è più la religione sensibile; infine, non vi è più poesia in un culto non più fecondato dall’amore o dalla fede». Il sesto principio enuncia che la soppressione delle cose misteriose produce «l’estinzione totale di quello spirito di preghiera che nel cattolicesimo si chiama unzione». La rivoluzione liturgica post-conciliare ha prodotto un indebolimento della fede e con esso un inaridimento della pietà, confermato dalla caduta vertiginosa della pratica sacramentale. L’ottavo principio è formulato così da Dom Guéranger: «Da momento che la riforma liturgica ha come uno dei suoi fini principali l’abolizione degli atti e delle formule mistiche, ne consegue necessariamente che i suoi autori dovevano rivendicare l’uso della lingua volgare nel servizio divino. Questo è quindi uno dei punti più importanti agli occhi dei settarii». Il monaco benedettino prosegue: «Ammettiamolo, aver dichiarato guerra alla lingua sacra è un colpo da maestro del protestantesimo; se fosse riuscito a distruggerla il suo trionfo sarebbe a buon punto. Offerta agli sguardi profani come una vergine disonorata, la liturgia da quel momento ha perso il suo carattere sacro e il popolo scoprirà presto che non vale troppo la pena interrompere i suoi lavori o i suoi piaceri per andare a sentir parlare come si parla nella pubblica piazza». - Che le autorità ecclesiastiche si degnino di riconoscere che l’avvertimento del fondatore di Solesmes fu davvero profetico. |