|

|

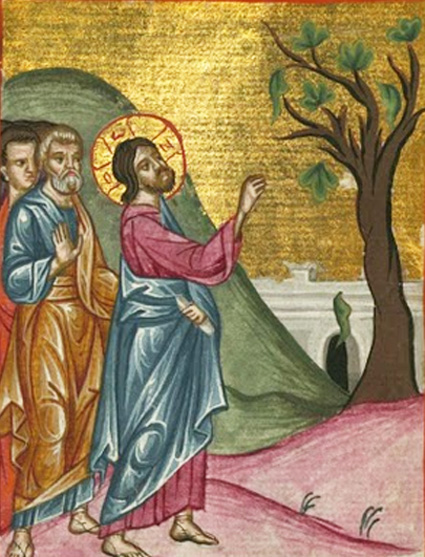

| SE SIA LECITO “MALEDIRE” di Don Curzio Nitoglia  Gesù maledice il fico sterile Possiamo asserire che, avendo detto “Guai a voi” riguardo ad alcune città della Galilea, il Signore Gesù abbia maledetto oggettivamente o materialmente e non soggettivamente o formalmente queste città? San Tommaso, nel suo Commento al Vangelo secondo San Matteo, scritto attorno al 1256/1259, spiega la dottrina che poi verrà da lui esposta nella II sezione della II parte della Summa Theologiae (q. 76, aa. 1-4), tra il 1269/1270, sulla liceità morale della maledizione (1). L’imprecazione o la maledizione oggettiva

Anche i moralisti moderni, fondandosi sulla dottrina esposta dall’Aquinate, spiegano: «Nell’uso corrente e nel linguaggio teologico l’imprecazione, praticamente, non si distingue dalla maledizione. L’imprecazione è un’espressione d’ira o odio, nella quale si formula il desiderio che venga arrecato danno sia a se stesso, sia a un altro, sia una creatura irragionevole. L’imprecazione diventa una bestemmia solo quando viene diretta contro Dio, le persone o le cose che hanno una certa relazione con Lui. La maledizione, invece, si differenzia dall’imprecazione in quanto non è un semplice desiderio, ma un tentativo vero e proprio di arrecare danno mediante l’uso di parole; essa generalmente è basata sull’esplicazione di una certa potestà; per esempio, l’autorità paterna, che maledice i propri figli, come fece Noè con il suo figlio Cam e la sua discendenza. […]. Si noti che non è peccato l’imprecazione o la maledizione, che non intende il male spirituale altrui, ma gli augura o desidera un male fisico per il suo bene spirituale» (F. ROBERTI – P. PALAZZINI, Dizionario di Teologia Morale, Roma, Studium, 1955, p. 627, voce “Imprecazione”). Insomma, a) non si può mai desiderare il sommo male spirituale di qualsiasi persona, ossia la dannazione altrui, sotto pena di peccato mortale; tuttavia, b) si può chiedere un male materiale di qualcuno per la sua conversione (ad esempio, Santa Rita da Cascia chiese al Signore di far morire i suoi due figli prima che vendicassero il loro padre ucciso, uccidendo i suoi assassini); infine, c) si può chiedere per qualcuno persino un castigo o un male spirituale, purché non definitivo e assoluto, affinché gli serva da lezione morale e lo sproni a un bene spirituale maggiore e alla vera conversione; per esempio, una grave umiliazione morale (il triplice rinnegamento di Pietro), che faccia rientrare in sé qualcuno il quale presume eccessivamente di sé (Pietro che aveva detto: “Anche se tutti Ti dovessero rinnegare, io non Ti tradirò mai …”, Mt., XXVI, 33-34) e lo faccia arrivare alla Santità consumata (la crocifissione di Pietro a testa in giù, sul monte Vaticano in Roma nel 64, non essendosi stimato degno di morire come Gesù). Nel Vangelo di San Matteo (XI, 20-24), il Salvatore, I) avendo costatato lo stato oggettivo o materiale di perversione morale a) del Giudaismo farisaico del Suo tempo e b) delle città della Galilea in cui aveva esercitato la maggior parte del Suo apostolato; li aveva disapprovati entrambe, oggettivamente e materialmente, esclamando: “Guai a voi …!”. Questa è la MALEDIZIONE OGGETTIVA O MATERIALE. La maledizione soggettiva

Invece, II) la MALEDIZIONE FORMALE O SOGGETTIVA, ossia invocare o augurare esplicitamente il male a qualcuno (2), è lecita solo se s’invoca la giustizia di Dio sopra qualcuno che ha violato la legge del Signore; affinché a) l’ordine divino e naturale siano riparati (pena vendicativa), oppure affinché b) la persona maledetta formalmente si corregga (pena medicinale). Ora, Gesù nel suo “Guai a voi” (maledizione materiale o oggettiva) aveva solo costatato oggettivamente e materialmente la malvagità di queste città incredule e, perciò, aveva notificato l’esecuzione dell’opera della giustizia divina, che le avrebbe colpite, senza maledirle soggettivamente o formalmente (cfr. S. TOMMASO D’AQUINO, Commento al Vangelo secondo Matteo, cit., n. 945), come invece fece l’Apostolo San Paolo in Gerusalemme, nei confronti del Sommo Sacerdote, Anania, dicendogli: “Dio colpisca te, sepolcro imbiancato!” (Atti, XXIII, 3). Inoltre, il Dottore Angelico nella Somma Teologica spiega più in dettaglio che è lecito maledire qualcuno (II-II, q. 76, a. 1); infatti il profeta Eliseo (II Re, II, 24) maledisse i fanciulli che lo deridevano in quanto profeta. Dopo aver dato l’argomento della divina Rivelazione (“Sed contra”) contenuto nella S. Scrittura, l’Aquinate, nell’argomentazione della ragione naturale (“Respondeo dicendum quod”), passa a scandagliare il problema con una serie di divisioni. Innanzitutto maledire, etimologicamente, significa “dire male / malum dicere”, ossia equivale a costatare o enunciare che un avvenimento o una persona sono oggettivamente biasimevoli, per cui non possono essere approvati, “bene/detti”, ma devono essere disapprovati o “male/detti”. Per esempio, se vedo Antonio che sta uccidendo la moglie, devo dire che Antonio è un omicida, non posso “dirne/bene”, ma devo “dirne/male”, ossia “male/dire”. In secondo luogo, solo Dio - come causa efficiente - può determinare a produrre qualsiasi cosa con la sua Volontà, come quando, in modo imperativo, “dixit et facta sunt” (Ps., XXXII, 9); così può produrre un male con la sua semplice parola o un mero atto di volontà. Per esempio, non solo Dio creò ogni cosa con un moto di volontà, ma avendo maledetto Sodoma, essa fu poi incenerita realmente dal fuoco fisico e materiale sceso dal cielo (Gen., XVIII, 3; XIX). In maniera secondaria anche l’uomo può, come causa seconda e subordinata, produrre qualcosa mediante i suoi ordini, voleri e parole. Ad esempio, il Centurione del Vangelo - che chiese a Gesù di guarire il suo servo gravemente ammalato - dava gli ordini ai suoi sottoposti ed essi facevano quanto egli avesse ordinato loro (Mt., VIII, 5 ss.). In terzo luogo, si può ottenere qualcosa, mediante le parole espresse in maniera ottativa o esprimente un desiderio. Ad esempio, mi piacerebbe che Tizio sia arrestato perché è un ladro. Alcune volte i desideri espressi ed esposti a chi ha un certo potere sono poi esauditi. Come si vede la vera e propria maledizione non è quella oggettiva o materiale, la quale è una pura costatazione, ma è quella formale, con la quale s’invoca (con un ordine o un desiderio) il castigo divino su qualcuno. Ora fare e volere una cosa, moralmente parlando, si equivalgono; infatti, se io voglio rubare (Settimo Comandamento) ho già rubato in cuor mio (Decimo Comandamento); così se voglio far l’elemosina, è come se l’avessi fatta. Gli atti interni, infatti, se sono elicitati con piena avvertenza dell’intelletto e perfetto consenso della libera volontà, sono moralmente buoni, qualora il loro oggetto sia buono; oppure sono moralmente cattivi, se il loro oggetto fosse malvagio. Analogamente la maledizione, se io voglio e ordino, oppure soltanto desidero il male nei riguardi di una terza persona, è moralmente buona o peccaminosa a seconda che 1°) io desideri il male in quanto male, solo per odio di malevolenza verso il prossimo; allora è peccaminoso sia il desiderio che l’ordine; invece 2°) se io voglio o desidero il male del prossimo non per il suo male, ma per un suo bene superiore, allora è lecito moralmente e anche buono e meritorio; infatti la mia intenzione principale - nel maledire imperativamente o soltanto in maniera ottativa - non è il male in sé ma il bene. Per esempio, il giudice maledice lecitamente il reo che condanna giustamente con una “pena vendicativa”, la quale restaura l’ordine violato dal crimine; così pure la Chiesa lecitamente condanna come eretici, coloro che scomunica giustamente. Altre volte il male viene augurato, ordinato o desiderato sotto l’aspetto di bene utile (“pena medicinale” (3)); per esempio, quando Tizio desidera una contrarietà o un malanno per Caio che ha commesso un male, affinché si ravveda o almeno perché cessi di nuocere agli altri. Odio d’inimicizia e di malevolenza

In questo senso i moralisti parlano anche di “odio d’inimicizia e di malevolenza”. Il primo (“odium inimicitiae”) è lecito e anche doveroso, esso consiste nel combattere i nemici di Dio, della verità, del bene, della giustizia, della patria, senza volere il loro male spirituale; al massimo si può desiderare il male materiale di qualcuno per ottenere il suo bene spirituale. Invece, il secondo (“odium malevolentiae”) è illecito; infatti, esso consiste nel volere il male dell’altro, in quanto male, e soprattutto non è mai lecito desiderare il male spirituale e morale di qualcuno, specialmente il male eterno (cfr. S. Th., II-II, q. 76, a. 1). Gesù ha maledetto il Giudaismo

talmudico

Nell’articolo 2°, della medesima questione 76, della II sezione della II parte della Summa Theologiae, l’Angelico, mostra come Gesù “meledixit ficulneae” (Mt., XXI, 19), poiché “il fico era figurazione del Giudaismo incredulo”; dunque, essi (fico e Giudaismo) sono stati maledetti da Gesù non solo oggettivamente (con la costatazione della loro infruttuosità e fede deviata), ma anche formalmente, tramite un anatema, che il Signore rivolse alla pianta e - figurativamente - al popolo deicida, affinché seccassero poiché infruttuosi - nel primo caso - di fichi e - nel secondo caso - di fede retta accompagnata dalle opere buone; inoltre, Giobbe “maledisse il giorno in cui era stato concepito” (Iob, III, 1), “a causa del peccato originale che si contrae nell’essere concepiti”; infine, Dio stesso dopo il peccato di Adamo maledisse la terra, affinché non desse più frutti senza essere stata prima duramente lavorata dall’uomo, dicendo: “Maledetto sia il suolo per causa tua” (Gen., III, 17), cioè a causa del peccato del primo uomo. Nel 3° articolo il “Dottor Comune” spiega che, se si augura il male a qualcuno, in quanto male, è un peccato mortale, che contrasta con il Comandamento della Carità soprannaturale verso il prossimo propter Deum, di cui dobbiamo volere il bene, soprattutto, spirituale; infatti “amare è volere il bene non tanto a qualcuno ma soprattutto di qualcuno”; ossia non si deve amare l’altro egoisticamente (“de bono proprio”) poiché ci è simpatico, ma si deve cercare che egli ottenga il suo vero bene, anche se esso risultasse per noi (o anche per lui) scomodo o non piacevole (“de bono alieno”). Infine, nel 4° e ultimo articolo della medesima questione, San Tommaso ci spiega che è lecito maledire anche formalmente (ossia augurare il male come pena dovuta alla colpa) qualcuno affinché, in primis, sia riparato l’ordine morale violato (ad esempio, il giudice che pronuncia la sentenza: “Ti condanno alla pena dell’ergastolo” su un omicida); in secundis si scoraggino i malvagi dal reiterare le colpe (alla vista della prigione a vita comminata all’omicida, gli altri si asterranno probabilmente dal commettere il male); in tertiis si risarcisca la persona offesa o la sua famiglia (i figli dell’ucciso devono poter vedere l’assassino del loro padre condannato alla reclusione e non premiato) e, solo infine, si possa medicare e correggere il delinquente (l’assassino, in carcere potrebbe rientrare in sé e pentirsi del male fatto; per esempio, come avvenne ad Alessandro Serenelli, che aveva ucciso Santa Maria Goretti, il quale si pentì, fece penitenza, chiese perdono alla famiglia Goretti e dopo 30 anni di prigione dura, passò volontariamente altri 43 anni a far penitenza in un convento di Cappuccini). SE SIA LECITA LA “VENDETTA”

Per quanto riguarda la “pena vendicativa”, padre Antonio Royo Marin ha scritto: «La vendetta o giusto castigo ha lo scopo di punire il malfattore per il peccato commesso. [...] A questa virtù si oppongono due vizi: uno per eccesso, la crudeltà, e un altro per difetto, l’eccessiva indulgenza, che può animare il colpevole a continuare le sue cattive azioni» (4). S. Tommaso d’Aquino, nella Somma Teologica (II-II, q.108, aa.1-4), spiega che «colui il quale punisce deve avere come scopo non la propria personale rivalsa o la propria soddisfazione, poiché rallegrarsi del male altrui sarebbe odio; invece, innanzitutto egli deve volere la quiete pubblica della Società, poi la punizione e la correzione del reo e solo infine anche la sua guarigione» (a. 1). Inoltre, «il punire entro i debiti limiti e senza eccessi è una virtù, poiché previene e rimuove ciò che potrebbe nuocere; il che è secondo la retta inclinazione naturale dell’uomo; infatti, nella vendetta occorre evitare i due vizi opposti: il difetto, ossia essere troppo blandi nel punire [come succede oggi in Italia, dove un omicida, al massimo, sconta sette anni di prigione chiusa, senza permessi premio e libere uscite, ndr]; oppure l’eccesso, cioè la durezza o la crudeltà di chi punisce troppo severamente, oltrepassando la giusta misura [come la detenzione a 20 anni di lavori forzati a Jean Valjean del romanzo “Les Misérables”, per aver rubato una pagnotta di pane per sfamare suo fratello, ndr]» (a. 2); perciò, «l’atto di punire il colpevole è moralmente buono, quando mira a tenere a freno e a reprimere i malvagi, togliendo loro le ricchezze, la libertà e persino la vita stessa [per un crimine gravissimo come l’omicidio, ndr]» (a. 3). Padre Antonio Royo Marin, commentando la Somma Teologica (II-II, q.108, aa.1-4), afferma: «L’istinto di vendicare un male, come moto di ripulsa verso esso, è buono; perciò la giusta vendetta, che vuol - innanzitutto - riparare l’ordine violato dal delinquente facendo il male e - secondariamente - emendare il colpevole, è cosa buona e giusta; dunque, l’elemento primario della pena è vendicativo (ristabilire l’ordine e punire il male), mentre quello secondario è medicinale (aiutare il colpevole a riscattarsi). Invece oggi la pena è vista, solo come medicinale e s’ignora il suo lato afflittivo, correttivo, riparatore o “vendicativo”» (5). Inoltre, il significato etimologico della parola “vendetta”, nulla ha a che fare con odio o rancore o farsi giustizia da sé, come oggi comunemente si crede. “Vendicare”, infatti, significa: proteggere, liberare. La parola è composta di “vim” (forza, violenza) e “dicare” o “dicere” (proferire, dire, accusare); ossia denunziare la violenza subìta ingiustamente. Così, la vendetta è l’atto della redenzione o della liberazione da un’ingiusta aggressione; e il vindice o vendicatore è colui che riscatta o libera l’oppresso e punisce l’ingiusto aggressore, per poterlo poi eventualmente anche emendare (6). NOTE 1 - Questa è la datazione comunemente data da quasi tutti gli storici del Tomismo, tranne J.-P. TORRELL, Amico della Verità. Vita e opere di San Tommaso d’Aquino, Bologna, ESD, III ed., 2017, p. 110, il quale ritiene che il Commento a Matteo sia stato composto dall’Aquinate circa 10 anni dopo, ossia nel 1269/1270, appena un anno prima della redazione della II sezione della II parte della Summa Teologica. 2 - Così San Paolo, poco prima di salpare per Roma ed essere giudicato come “civis romanus” da Cesare, maledisse formalmente il Sommo Sacerdote, Anania, che lo aveva fatto schiaffeggiare da un suo servo, augurandogli: “Dio colpisca te, sepolcro imbiancato!” (Atti, XXIII, 3). In realtà Anania morì assassinato circa 6 anni dopo da un sicario nel 66 (GIUSEPPE FLAVIO, Guerra Giudaica, II, 7, 9). Perciò la maledizione dell’Apostolo delle Genti si realizzò in pieno quasi in contemporanea con la distruzione di Gerusalemme e del suo Tempio (anno 70), profetizzata da Gesù poco prima di essere crocefisso, come castigo dell’incredulità giudaica e del Deicidio (Mt., XXIV, 15; Lc., XIX, 43). 3 - La pena deve mirare: 1°) alla riparazione del bene pubblico della Società, a) ricostituendo l’ordine morale violato dal crimine, b) distogliendo - con l’esempio del castigo - i sudditi di una comunità da eventuali future colpe; 2°) al bene della persona offesa, risarcendola; 3°) al bene del criminale, α) correggendolo, col fargli espiare la sua colpa; β) curandolo, dandogli l’opportunità di riscattarsi. Perciò, la pena è innanzitutto e direttamente “vendicativa” (“justa vindicatio”); mentre soltanto poi e indirettamente è “medicinale”; infatti, l’omicida solo essendo condannato (pena vendicativa), può trovare il suo riscatto (pena medicinale o curativa), scontando e pagando la sua giusta pena e facendo la dovuta penitenza. Per esempio, Alessandro Serenelli, l’assassino di Santa Maria Goretti (6 luglio 1902), fu condannato a 30 anni di carcere, quando uscì chiese perdono alla famiglia della Martire che glielo accordò; dunque, si rinchiuse volontariamente per 43 anni, come uomo di fatiche, in un convento di Cappuccini a Macerata ove morì il 6 maggio 1970, per espiare e riscattarsi veramente. Oggi, invece, si tende a invertire l’ordine e a vedere nel castigo solo qualcosa di curativo o medicinale, dimenticando l’aspetto vendicativo, che invece è l’aspetto principale della pena (cfr. S. TOMMASO D’AQUINO, S. Th., II-II, q. 108, aa. 1-4; F. ROBERTI – P. PALAZZINI, Dizionario di Teologia Morale, cit., p. 985-987, voce “Pena”). 4 - A. ROYO MARIN, Teologia della perfezione cristiana, Roma, Edizioni Paoline, 6ª ed., 1965, pp. 696-697; cfr. anche Dictionnaire de Théologie Catholique, voce «Vengeance», vol. 15, coll. 2613-2623. 5 - Teologia della perfezione cristiana, cit., p. 698. 6 - Cfr. O. PIANIGIANI, Vocabolario etimologico della lingua italiana, Firenze, 1907. |