|

|

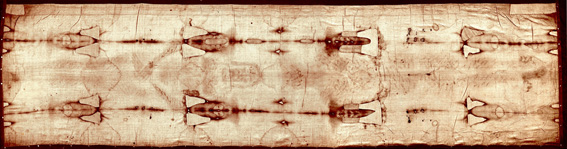

| La Sindone di Torino nuovamente contestata  La Sindone di Torino Uno studio pubblicato su Archaeometry cerca di mettere in

discussione l’origine della Sindone di Torino, suggerendo che si tratti

di un’opera medievale ricavata da un modello di bassorilievo.

Di fronte a queste affermazioni, non particolarmente originali, il Centro Internazionale per gli Studi sulla Sindone (CISS) e le autorità ecclesiastiche hanno reagito, evidenziando i difetti metodologici del rapporto pubblicato. Niente di nuovo sotto il sole... Lo studio di Cicero Moraes, pubblicato nel luglio 2025 e ripreso da una stampa scientifica spesso ostile alla religione, si basa sull’utilizzo di un software di modellazione 3D chiamato Blender, il cui scopo è simulare l’interazione di un tessuto con un corpo umano e un bassorilievo. Secondo l’ipotesi del ricercatore, che presuppone che la Sindone sia un falso – una flagrante mancanza di rigore scientifico – l’immagine stampata sul telo costituirebbe una rappresentazione artistica ricavata da un modello in bassorilievo, piuttosto che un’impronta diretta di un corpo umano. Per giustificare le sue contorsioni mentali, Cicero Moraes invoca il cosiddetto effetto “Maschera di Agamennone”, un fenomeno che consiste in una distorsione nota che si verifica quando un tessuto si adatta alla forma di un oggetto tridimensionale. Il Centro Internazionale per gli Studi sulla Sindone (CISS) è stato rapido a rispondere. In una dichiarazione pubblicata a metà estate, il 4 agosto 2025, gli scienziati che difendono l’autenticità della Sindone hanno risposto con inequivocabile chiarezza: le conclusioni di Cicero Moraes non presentano “alcuna novità scientifica”. Già nel 1902, infatti, i ricercatori Paul Vignon e Yves Delage avevano stabilito che l’immagine della Sindone derivava da una proiezione ortogonale, ovvero da un’immagine formata da una proiezione verticale anziché da un contatto diretto avvolgente. Questa osservazione, consolidata da oltre un secolo di ricerca, contraddice quindi formalmente l’ipotesi del trasferimento per contatto, sia che si tratti di un corpo che di un bassorilievo. Le indagini condotte a partire dagli anni ‘70 dal Progetto di Ricerca sulla Sindone di Torino (STURP) hanno inoltre escluso la possibilità che l’immagine fosse prodotta da tecniche come la pittura, lo sfregamento su un bassorilievo o il contatto con una statua riscaldata. Pertanto, le conclusioni dello studio, lungi dall’essere innovative, ribadiscono ipotesi già ampiamente dibattute e confutate. Oltre alla mancanza di originalità, il CISS evidenzia i difetti metodologici dello studio pubblicato sulla Sindone. I software di modellazione 3D, pur essendo potenti per la progettazione grafica, non sono progettati per esperimenti scientifici rigorosi. Nelle simulazioni di Cicero Moraes, il corpo modellato è rappresentato come sospeso nello spazio, senza una superficie di supporto, creando una situazione fisicamente irrealistica. Questa approssimazione distorce i risultati, rendendo le conclusioni inaffidabili. Come sottolinea il CISS, una seria ricerca scientifica sulla Sindone deve basarsi su dati verificabili, protocolli riproducibili e dialogo interdisciplinare, tenendo conto della vasta letteratura esistente. Il centro cita il fisico Richard Feynman, che negli anni ‘70 ci ricordava: “Se si conduce un esperimento, si deve riferire tutto ciò che potrebbe invalidarlo, non solo ciò che si ritiene corretto”. Anche il cardinale Roberto Repole, Arcivescovo di Torino e Custode Pontificio della Sindone, ha preso posizione. Pur rifiutandosi di commentare in dettaglio l’opera di Cicero Moraes, l’alto prelato ha espresso preoccupazione per la “superficialità” delle presunte conclusioni scientifiche amplificate dai media in cerca di “sensazionalismo”, soprattutto quando si tratta di attaccare questioni direttamente o indirettamente legate alla religione cattolica. |