|

|

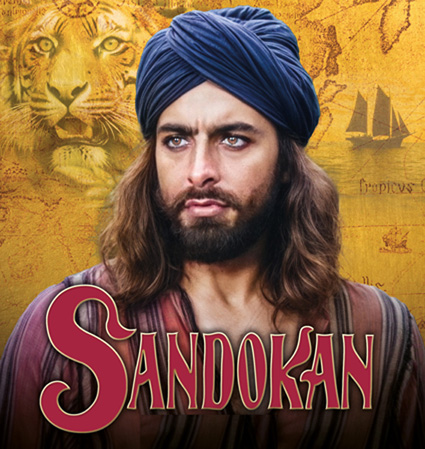

| Il reverendo… Sandokan  Tutti conoscono il romanziere piemontese Emilio Salgari e le avventure scaturite dalla sua fantasia, ambientate in tutti i possibili e immaginabili luoghi esotici del mondo e del tempo; si dice che Salgari “vivesse in biblioteca”, perché non visitò mai i luoghi che pur descriveva con la più grande verosimiglianza, ma si serviva dei resoconti di chi in quei posti c’era stato, e che trovava nelle biblioteche.  Rev

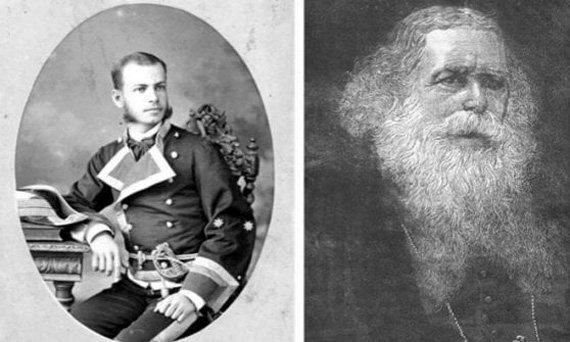

don Carlos Cuarteroni

Pochi sanno che il suo personaggio più famoso, Sandokan, fu ispirato dalle cronache di un avventuriero realmente esistito, il sacerdote cattolico Carlos Cuarteroni; ne traccia il ritratto la sua biografia scritta da Alicia Castellanos Escudier, Cuarteroni y los piratas malayos (1816-1880) (Silex, Madrid 2004). Carlos Domingo Antonio Genaro Cuarteroni nacque a Cadice il 19 settembre 1816 in una famiglia profondamente cattolica; il padre era italiano e la madre spagnola. Quarto di nove figli, da bambino amava ascoltare i racconti dei marinai, guardare le barche e scrutare il mare. Compì gli studi necessari alla carriera nautica in una scuola privata, e a tredici anni fece il primo viaggio imbarcandosi su un mercantile diretto a Manila, la cui rotta era una delle più pericolose degli oceani, fino al 1869 quando sarà aperto il canale di Suez. Tornato in Europa dopo due anni, ottenne il grado di “terzo pilota” e in poco tempo quello di “secondo pilota”: a soli diciannove anni compì altri viaggi tra Spagna, Filippine, Cina e India, e già nel 1841 aveva accumulato l’esperienza necessaria per diventare capitano di nave. A questo punto, a Manila nel 1842 il giovane Carlos compì un atto che nessuno si aspettava: lasciò il sicuro incarico nella marina (sebbene la marina mercantile fosse meno prestigiosa di quella militare, in quel periodo le navi mercantili erano armate quasi come navi da guerra e navigavano in grandi convogli per difendersi dai pirati), acquistò una goletta che ribattezzò Martiri del Tonchino, e si improvvisò semplice pescatore di perle e tartarughe nel mar della Cina: un passo misterioso perché era la rinuncia ad una carriera, perché con esso lasciava la paga sicura per mettersi nelle mani della sorte, e perché ora nel solcare i mari infestati di pirati non era più protetto dai cannoni spagnoli! Ma chi conosceva a fondo l’animo del giovane non dovette rimanere sorpreso: egli già si era distinto per la compassione verso gli equipaggi delle navi spagnole e verso il personale delle stazioni sulla costa, che quando perdevano la vita per opera delle tempeste o dei pirati erano spesso stati lontani mesi dai sacramenti. La sua sensibilità e la sua intraprendenza quindi potevano suggerire che Cuarteroni, nel fare questo passo, tramasse qualcosa. E in effetti i membri dell’equipaggio alle sue dipendenze se ne avvidero ben presto: il loro capitano si serviva della pesca alla perla per… studiare coste e fondali, tracciare carte geografiche, e perdersi in calcoli sulle correnti e sui venti. Immaginiamoci la loro sorpresa quando un bel giorno, dietro le indicazioni di Cuarteroni, anziché perle pescarono i lingotti d’argento trasportati da una nave inglese naufragata anni prima! Ma lo scopo del giovane era l’arricchimento? Ascoltiamo le sue stesse parole: «Conseguite queste ricchezze, mi ritirai in Europa per riposare. Ma nella società e nella vita pacifica e delicata non trovavo quella allegria e pace interiore che provavo nei miei viaggi; e ancor meno potevo mettere a frutto le conoscenze acquisite in Oceania. Quanto a dimenticare le disgrazie di chi gemeva sotto le catene della schiavitù dei musulmani, non ne parliamo…». E quindi «della parte di tesoro che mi toccò, offrii tutto a Dio». E infatti eccolo a Hong Kong nel 1846, dove acquistò un’altra nave a bordo della quale intraprese viaggi di esplorazione sulle coste del Borneo, alla ricerca del posto più favorevole per fondare una missione cattolica: nell’interno delle isole vivevano le popolazioni indigene, e le coste contavano qualche stazione di Europei; il problema erano i musulmani che popolavano le coste, e che esercitavano la schiavitù verso le prime e la pirateria verso i secondi (ma non solo pirateria: gli islamici mettevano a segno numerosi sequestri di Europei per estorcere trattati commerciali favorevoli ai loro sultanati). Abitò in isole fino ad allora sconosciute, da solo, con indigeni, con pirati; iniziò a liberare decine di schiavi a proprie spese. A 34 anni tornò in Europa, studiò cinque anni e venne ordinato sacerdote dal Papa stesso al quale aveva esposto il proprio piano, teorico e pratico (tutto a sue spese), per impiantare missioni cattoliche in Malesia, dove esistevano sinagoghe, moschee, pagode, templi protestanti, ma di chiese cattoliche solo rovine, ricordo di antiche missioni abbandonate… Nominato Vicario Apostolico del Borneo con facoltà episcopali, nel 1855 partì nuovamente per l’altro capo del mondo dopo aver visitato la sua famiglia: la rivedrà solo pochi giorni prima di morire, quasi trent’anni dopo! Alla volta dell’Oceania, dunque, con due sacerdoti che si erano offerti volontari per essergli compagni, e con il compito di occuparsi anche della costa orientale dell’Australia (che viveva allora il suo periodo di febbre dell’oro). Centro delle sue operazioni fu l’isola di Labuan, che Salgari sceglierà come ambientazione di alcune avventure di Sandokan. Mons. Cuarteroni dovette sempre guardarsi dalle insidie dei sultani musulmani e dei pirati (musulmani ancora più radicali dei sultani), che nella vicina Indonesia perseguitavano e martirizzavano i cattolici, incendiandone le chiese e schiavizzandoli; e da quelle delle autorità coloniali inglesi e a volte dagli Europei cui interessava solo il commercio ma non la religione: in particolare la Spagna, che non si avvalse mai dell’esperienza di mons. Cuarteroni per il progresso sociale ed economico delle colonie, e per aiutarlo in quello religioso. E ancora terremoti; epidemie; trattative interminabili con le autorità; le astuzie delle potenze coloniali (Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Germania) che si accaparravano territori anche sottraendoli alla missione; il dover vivere di elemosina a causa del mistero della scomparsa dei quasi 400.000 real che aveva lasciato in deposito a Propaganda Fide per i bisogni della missione (probabilmente presi dal governo italiano dopo l’occupazione di Roma nel 1870; Amedeo di Savoia, che verosimilmente sapeva qualcosa, inviò alla missione filippina una modicissima offerta). L’apostolato era un continuo viaggio: le Filippine contano infatti migliaia di isole e innumerevoli banchi corallini; inoltre era sfiancato da continui attacchi di malaria, e la sua salute peggiorava. Ma, si sa, il buon Dio assieme alle spine elargisce le consolazioni: e allora non possiamo dimenticare le innumerevoli conversioni al cattolicesimo; la libertà donata a migliaia di schiavi e l’aiuto dato a decine di naufraghi, per i quali la missione, e quindi Gesù Cristo, significavano speranza; la luce del Vangelo portata in una società in cui dettavano legge la brutalità e l’oppio; l’aiuto di cattolici sinceri come i confratelli europei, i tanti catechisti indigeni, la sua famiglia che da vicino e lontano non lo abbandonò mai. Il suo balsamo e la sua forza venivano da Dio: mons. Cuarteroni riconosceva nelle tempeste che lo costringevano a cambiare rotta «la guida dell’angelo custode e allora con lui si navigava all’avventura; ed egli ci conduceva al punto dove più c’era necessità del nostro aiuto materiale e spirituale». Non c’era tifone, difficoltà, o pirata che gli incutesse timore: lui era “cappellano di mare e di terra”. Nel 1879 l’ultimo dolore: dover abbandonare il territorio delle sue fatiche, lasciandolo nell’incertezza quanto al futuro. Ad alcuni potrebbe sembrare un “viaggio di ritorno a casa” in Europa; per lui era invece un “viaggio senza ritorno alle Filippine”. Carlos Cuarteroni fu dotato da Dio di facilità nell’apprendere le lingue, grandi capacità di comunicazione, audacia di giungere nei porti più arroccati per trattare con pirati o tribù pericolose, ma soprattutto di un grande amore per la gloria di Dio e la salvezza dei fratelli, amore che gli fece attraversare mari sterminati e foreste sconosciute. Dopo anni di lavoro, i suoi diari e le sue carte geografiche costituirono un tesoro per la scienza, ma soprattutto il suo ministero sacerdotale condito di fatiche e amor di Dio costituì un tesoro per il Cielo… Quella di Carlos Cuarteroni fu una vita di esplorazione, dedizione, avventura e virtù cristiane che riesce di esempio a grandi e piccoli: a 64 anni, età in cui morì, pareva un vecchio corsaro come i personaggi dei romanzi di Salgari; e davvero lo era stato: ma un “corsaro di Dio”, all’avventura per il suo Signore. |