|

|

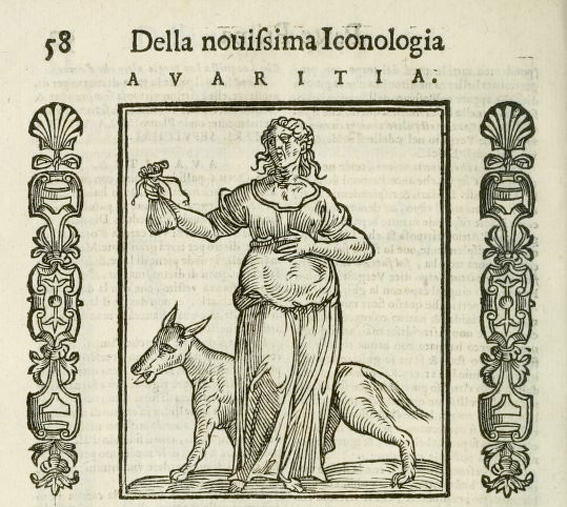

| L’AVARIZIA OSSIA, LA “GRANDE ASSENTE” di Don Curzio Nitoglia  Introduzione La S. Scrittura ci rivela: “Tutto ciò che è nel mondo, è Concupiscenza della carne, Concupiscenza degli occhi e Superbia della vita” (I Joann., II, 16). San Tommaso d’Aquino ne conclude che “le tre Concupiscenze indicate sono causa di tutti i peccati; (ergo predicta tria sunt causae peccatorum)” (S. Th., I-II, q. 77, a. 5, sed contra). Queste tre Concupiscenze comunemente sono chiamate dai teologi anche: “Sensualità, Avarizia e Orgoglio”. Ora, se è divinamente rivelato e infallibilmente definito dal Concilio di Trento (1° cap., sess. 5; DB 788, 792, 815) che le Concupiscenze - o cattive Tendenze le quali spingono a tutti i peccati - sono tre, compresa l’Avarizia; omettere quest’ultima nel trattare le “Tendenze” al male esistenti nell’uomo, è assai pericoloso, poiché implicitamente porta alla negazione di un dogma di Fede rivelato da Dio e dogmaticamente definito in maniera infallibile dalla Chiesa (1). L’essenza dell’Avarizia

Nel presente articolo mi soffermerò sull’importanza dell’Avarizia, che secondo la S. Scrittura e la Tradizione apostolica, è assieme all’Orgoglio la radicale e principale Tendenza al male. Infatti, la Sacra Scrittura chiama l’Avarizia “radice” e l’Orgoglio “principio” di tutti i peccati e mali. La Santa Scrittura

L’ANTICO TESTAMENTO condanna severamente e a più riprese l’Avarizia. “C’è chi accumula e finisce nella miseria ” (Prov., XI, 24). “Chi ama eccessivamente il denaro, mai si sazia” (Qoel., V, 9). “L’insonnia per le ricchezze logora il corpo” (Siracide, XXXI, 1). “Guai a chi è avido di lucro” (Abac., II, 9). Il NUOVO TESTAMENTO condanna questa Concupiscenza e Vizio capitale ancora più rigidamente. Giuda il Traditore si lamentò dello spreco del profumo da parte di Maria Maddalena per ungere Gesù: “Perché tutto questo spreco di olio profumato?” (Mc., XIV, 4), però il Vangelo aggiunge che “egli era avaro e non si curava dei poveri, ma rubava il denaro della cassa degli Apostoli, essendo l’economo” (Gv., XII, 6). “I Farisei erano attaccati al denaro” (Lc., XVI, 14). “L’Avarizia è idolatria” (Col., III, 5). “L’Avarizia è la radice di tutti i mali” (I Tim., VI, 9). “Gli impudichi, gli avari e i ladri non entreranno nel Regno di Dio” (I Cor., V, 10; VI, 10). “Nessun avaro avrà parte al Regno dei Cieli” (Efes., V, 5). Come si vede San Paolo esplicita le conseguenze di questa Concupiscenza, la quale porta all’inferno come l’Orgoglio e la Sensualità. Perciò, parlare solo delle ultime due Concupiscenze omettendo la prima, può portare a errare implicitamente nella Fede. La Teologia e la Fede hanno come Fonti la S. Scrittura, che abbiamo citato e la Tradizione, che vedremo sotto, negli scritti dei Padri ecclesiastici greci (che inquadrano il Peccato Originale specialmente nelle sue conseguenze o Concupiscenze) e latini (che indagano la natura intima del Peccato di Adamo), i quali spiegano il retto significato della S. Scrittura, e, quando sono moralmente unanimi nel proporre il significato di un verso scritturario, in materia di Fede e Costumi, sono infallibili. Ora, secondo la S. Scrittura e la Tradizione, l’Avarizia è una delle tre Concupiscenze, che sono entrare nel mondo a causa del Peccato Originale, il quale essenzialmente o formalmente consiste nella privazione della Grazia santificante e conseguentemente o materialmente nel Fomite del peccato (2) (per la S. Scrittura v. Rom., VII, 18: “L’inclinazione al peccato, che inabita in me”; per la Tradizione vedi sotto i paragrafi su “I Padri greci e latini della Chiesa”) o nelle Concupiscenze. Queste due Fonti della Rivelazione vanno interpretate ultimamente dal Magistero ecclesiastico, che riguardo alle Concupiscenze si è espresso dogmaticamente e infallibilmente nel Concilio di Trento, sess. 5, 1° cap. (DB 788, 792, 815 ss.). La Tradizione apostolica

a) I Padri greci

L’Avarizia indica un attaccamento disordinato ai beni di questa terra, specialmente al denaro e alle diverse forme di ricchezza materiale (3). Essa è connessa con l’avidità, la bramosia, la cupidigia e l’invidia del bene altrui (4). L’elemento più importante quanto all’Avarizia è l’atteggiamento deviato dell’uomo nei confronti dei beni materiali e del denaro, i quali non sono cattivi in sé, ma se vi si è attaccati esageratamente diventano viziosi a causa della nostra cattiva e disordinata volontà. Dunque, è l’atteggiamento, normale o esagerato, della volontà umana riguardo ai beni materiali, che è buono o cattivo a seconda che si faccia di essi un mezzo (virtù, che ordina i mezzi al fine, le creature al Creatore) o un fine (vizio, che scambia il Fine per i mezzi, il Creatore per le creature). “Le creature sono mezzi, di cui l’uomo deve aiutarsi, per cogliere il suo Fine, tanto quanto esse ve lo portano né più né meno” (5). Perciò, non sono le creature a essere cattive (Gen., I, 25), ma la volontà dell’uomo, che se ne serve disordinatamente. Ora, il fine dei beni materiali e specialmente del denaro è quello di essere usati dall’uomo per poter sussistere almeno sufficientemente (ciò che è strettamente richiesto per vivere sufficientemente: mangiare, bere, vestire ed alloggiare) se non dignitosamente o convenientemente (ciò che conviene al proprio stato sociale; per esempio un ministro deve, in quanto rappresentante della Patria, avere un tono di vita conveniente al suo ruolo); mentre il superfluo (ciò che sopravanza al conveniente) deve, in virtù della Carità, essere dato in elemosina, liberamente e non sotto costrizione dell’autorità umana, ma sempre tenendo presente che ne dovremo rendere conto a Dio il giorno del Giudizio, sotto pena di peccato mortale e quindi di dannazione eterna. Dobbiamo servirci delle ricchezze e non servirle, averle nelle mani e non nel cuore! L’Avarizia porta, dunque, ad adottare nei riguardi dei beni perituri un atteggiamento disordinato e quasi patologico, conferendo loro un valore assoluto o per se stessi e non relativo o in relazione al Fine dell’uomo, godendo non del loro uso, ma del loro possesso, le si ha nel cuore e se ne diventa schiavi (6). Invece, la natura e la definizione dei mezzi è: “Ea quae sunt ad finem; (ciò che è ordinato al conseguimento del fine)”. Quindi, l’Avarizia è una contraddizione in terminis, che vorrebbe rendere interscambiabili il Fine con i mezzi, ossia vorrebbe la quadratura del cerchio. Tutto ciò che Dio ha creato, è buono (Gen. I, 25), nulla è cattivo in sé, siamo noi che lo rendiamo tale desiderandolo, volendolo e usandolo malamente e disordinatamente, specialmente con la facoltà sensibile appetitiva/concupiscibile (che ci fa desiderare il bene materiale dilettevole) e con la mala volontà razionale, la quale lo vuole come fine e non come mezzo (7). Tuttavia, il cattivo uso delle ricchezze (“l’abuso non toglie l’uso”) non riguarda solamente i beni materiali, ma si estende anche a Dio, a se stessi e al prossimo. Prima del Peccato Originale, l’uomo ordinava ogni mezzo materiale e spirituale a Dio, dopo il Peccato di Adamo, il disordine è entrato nell’animo umano ed è la forte Tendenza (Fomite del peccato o triplice Concupiscenza) ad attaccarsi alle creature, volgendo le spalle al Creatore (“aversio a Deo et conversio ad creaturas”). Per quanto riguarda l’Avarizia essa distoglie le facoltà umane (appetito concupiscibile e volontà spirituale) dal loro Fine e si attacca disordinatamente ai beni di quaggiù. Da una parte si trova il vero Amore naturale e soprannaturale di Dio e del creato propter Deum, e, dall’altra il falso amore disordinato e peccaminoso delle creature in sé. Questi due “amori” sono incompatibili e si escludono l’un l’altro. “Nessuno può servire due padroni contemporaneamente; poiché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure preferirà l’altro e disprezzerà il primo. Non potete servire Dio e Mammona” (Lc., XVI, 13). San Giovanni Crisostomo commenta: «L’uomo quanto più si attacca al denaro si allontana da Dio, quest’amore vizioso dei beni finiti scaccia dall’anima umana ogni altro amore» (8). San Niceta Stetatos scrive che “l’Avarizia incita gli uomini a preferire l’amore del denaro all’Amore di Cristo, essa pone il Creatore più in basso della stessa materia, persuade ad adorare questa piuttosto che Dio. […]. Se vuoi essere amico di Cristo, disprezzerai, dunque, la cupidigia disordinata dell’oro” (9). Per l’avaro, le ricchezze e i beni di quaggiù prendono il posto di Dio, è per questo che San Paolo ha rivelato: “La cupidigia è un’idolatria” (Col., III, 5). Spesso colui, che è schiavo dell’Avarizia non si rende pienamente conto della sua forma mentis idolatrica, possiamo dire che materialmente o oggettivamente pecca d’idolatria verso l’oro, ma formalmente o soggettivamente non ne è totalmente conscio (10). Infatti, l’avaro concede alle ricchezze la stessa finalità, importanza, valore assoluto, e, le ossequia con la stessa attenzione “sacrale” con cui i veri fedeli venerano le cose sante. Egli offre alle ricchezze materiali tutte le sue energie, le sue forze e il suo tempo, consacrandosi a esse e immolando la sua vite per esse, sono il suo “Primo Comandamento” (11). Se l’Avarizia non è totalmente sviluppata sino al punto di escludere Dio, ma solo iniziale, tuttavia è pur sempre una mancanza di vera Fede e Speranza in Lui. Infatti, con il suo atteggiamento pratico, pur senza teorizzarlo, l’avaro si preoccupa di acquistare i beni di questa terra, mostrando di fidarsi più di sé che della Provvidenza divina. Praticamente, se non teoricamente, egli vive separato da Dio e unito a Mammona (12). Purtroppo, praticamente, dopo il Peccato Originale, tutti più o meno, abbiamo la Tendenza (Concupiscenza o Fomite del peccato) a comportarci così, l’importante è reagire e vincere questa Tendenza disordinata di modo che non passi alla Teoria e ai Fatti formalmente idolatrici delle ricchezze. “Tendenze, Idee, Fatti” è un trinomio che vale non solo per “l’Orgoglio e la Sensualità”, ma anche per l’Avarizia. Ora, il teo/conservatorismo liberista tende a fare in teoria delle ricchezze una benedizione divina se non addirittura una ‘divinità’, segno di predilezione del Cielo, come per il Calvinismo. Preoccupato delle sole ricchezze materiali - scrive S. Giovanni Crisostomo - l’avaro, non solo dimentica Dio, ma anche il vero se stesso. Infatti, non si cura della sua anima, ma soltanto dei beni terreni. L’avaro si rende nemico di se stesso, della sua anima e della sua salvezza eterna! (13). L’Avarizia nuoce gravemente anche alle relazioni con gli altri e alla Carità verso il prossimo. Innanzitutto, l’avaro tende ad acquistare ricchezze anche a scapito del prossimo, secondo lui “il Fine giustifica i mezzi”, tutto gli è lecito pur di arricchirsi. Secondo S. Giovanni Crisostomo “gli avari sono in un certo qual modo dei ladri” (14). L’avaro accumula ricchezze in vista del suo piacere personale o al massimo familiare. Quindi, “pensa più a sé che al prossimo” (15) e vìola il Comandamento della Carità fraterna “Amerai il prossimo tuo come te stesso”. L’avaro non possiede la Carità soprannaturale nella sua anima. Infatti, mirando al piacere egoistico di possedere i beni perituri, dimentica il prossimo e Dio (16) . L’avaro è “pieno di odio verso gli altri, impietoso e crudele” (17). San Gregorio da Nissa scrive che l’Avarizia “genera la collera contro i propri pari, il disprezzo verso gli inferiori, l’invidia per chi ci supera” (18). Quindi, il Crisostomo conclude che “l’avaro è completamente crudele tanto da somigliare più a una belva feroce che a un essere umano” (19) o, come insegna San Gregorio da Nissa, “a un mostro” (20). Il Crisostomo la paragona alla malattia della bulimia, che - però - invece di attaccare il corpo colpisce l’anima. Infatti, “pur mangiando a iosa non calma la fame. Trasportate una tale malattia dal corpo all’anima. Cosa vi è di più orribile? Ora, l’Avarizia è la bulimia dell’anima” (21). Le cause di tale vizio secondo San Massimo il Confessore sono la “vanagloria e la mancanza di Fede” (22), mentre per San Giovanni Crisostomo “il voler prevalere sugli altri, la mancanza di Carità, l’Orgoglio, l’odio e il disprezzo degli altri uomini” (23). Come si vede il pensiero dei Padri greci è moralmente unanime nell’interpretare la S. Scrittura sulle tre Concupiscenze o Fomite del peccato attuale, come conseguenza del Peccato Originale. Ora, questa è una questione di Fede e Morale. Quindi, l’insegnamento comunemente unanime dei Padri greci è infallibile nell’interpretazione del significato della lettera della Bibbia. Infatti, “la lettera uccide, lo spirito o significato vivifica” (San Paolo, II Epistola ai Corinzi, III, 6). b) I Padri latini

S. Ambrogio da Milano insegna che “come la povertà è la prima radice delle altre virtù, così l’Avarizia è radice di ogni altro male” (24). S. Gregorio Magno scrive che la povertà “è la custode di tutte le altre virtù, poiché mantiene l’umiltà, il distacco da sé e dal mondo e il raccoglimento interno; invece l’Avarizia è radice di tutti i peccati perché inorgoglisce, attacca l’uomo alle creature e dissipa interiormente” (25). San Cassiano (26) insegna la stessa dottrina, come pure S. Girolamo (27), mentre S. Agostino aggiunge che “l’Avarizia è simile a una colla, la quale impedisce all’anima di innalzarsi verso Dio” (28). S. Bernardo di Chiaravalle ammonisce: “Il Verbo si fece uomo per sposare la povertà e farci capire il suo valore e il pericolo dell’Avarizia” (29) e inoltre: “L’avaro muore di fame come un mendicante, perché non è mai sazio di quel che ha e disprezza i poveri” (30). S. Pier Damiani insegna che con la povertà “noi uomini diamo del fango a Dio e Lui ci dà l’oro, mentre con l’Avarizia ci priviamo dell’oro per avere del fango” (31). Cornelio a Lapide, riassumendo il pensiero dei Padri latini e greci, scrive: “Il Paradiso sta destinato ai poveri di volontà, agli avari l’inferno” (32). Anche l’interpretazione dei Padri latini sulle tre Concupiscenze e particolarmente sull’Avarizia è moralmente uniforme e quindi infallibile. La Tradizione, oltre che la S. Scrittura, insegna infallibilmente che l’Avarizia non conduce al regno dei Cieli, anzi è il principale ostacolo, assieme all’Orgoglio e più della Sensualità, alla salvezza eterna. Il Magistero ecclesiastico si è pronunciato anch’esso infallibilmente al Concilio di Trento su questo tema (DB 788). Gli Scolastici, i Dottori e i Santi

Gli Scolastici (per esempio S. Bonaventura (33)), i Santi e i Dottori ecclesiastici (ad esempio S. Lorenzo Giustiniani (34)) riprendono quest’immagine agostiniana: “Avaritia est viscus spiritualium penarum”. Inoltre, S. Ignazio da Loyola chiama l’Avarizia: “La testa di ariete, la quale abbatte le mura che proteggono e circondano la cittadella dello spirito” (35), mentre S. Teresa d’Avila insegna che “l’Avarizia è la rovina della vita spirituale e della Grazia santificante” (36). S. Filippo Neri osserva: “L’avaro non si farà mai santo, poiché preferisce la terra al Cielo e si mette in pericolo di dannarsi” (37). San Tommaso d’Aquino, il “Dottore Comune

della Chiesa”

Nella Somma Teologica (I-II, q. 72, a. 1 e 3) il Dottore Comune della Chiesa, compendiando e sublimando il pensiero dei Padri latini e greci, scrive che (38) un peccato può essere causa di altri peccati perché predispone la volontà a essi, così le tre Concupiscenze e i sette Vizi capitali (Ivi, q. 75, a. 4). Infatti, la S. Scrittura rivela: “Principio di ogni peccato è la Superbia” (Ecclesiastico, X, 45); “radice di ogni male è l’Avarizia” (I Epistola a Tim., VI, 10). L’Angelico spiega che “nel genere della causa materiale, un peccato può essere causa di altri peccati, preparandone la materia: per esempio, l’Avarizia predispone la materia alle liti, che per lo più vertono sulle ricchezze” (Ivi, in corpore articuli). Nell’“articolo 5, q. 75” San Tommaso cita l’Epistola di San Giovanni (I Joann., II, 16): “Tutto ciò che è nel mondo è Concupiscenza della carne, Concupiscenza degli occhi e Superbia della vita”. Quindi, ne conclude che “le tre Concupiscenze indicate sono causa di tutti i peccati; (ergo predicta tria sunt causae peccatorum)” (Ivi, sed contra). Perciò, queste tre Concupiscenze sono causa di tutte le passioni, che spingono ai peccati. Infatti, alle prime due concupiscenze: Sensualità e Avarizia, appartengono le passioni del concupiscibile; mentre, alla Superbia si riconducono tutte le passioni dell’irascibile”. Nella “soluzione della prima difficoltà” del medesimo “articolo” l’Aquinate spiega che “l’Avarizia, in quanto include l’appetito di ogni bene, abbraccia anche la Superbia” (Ivi, ad 1um). Sempre nella Somma Teologica (I-II, q. 84, a. 1), San Tommaso scrive che «L’Avarizia è “radice di ogni peccato” (v. San Paolo, I Epistola a Tim., VI, 10)» e spiega il perché: “L’amore smodato delle ricchezze aiuta a far crescere ogni altro cattivo desiderio” (S. Th., I-II, q. 84, a. 1). Mentre «l’Orgoglio è “inizio o principio di ogni peccato, come dice l’Ecclesiastico, X, 45”» (Ivi, a. 2), in quanto l’Orgoglio è un amore disordinato della propria eccellenza, che si ottiene soprattutto cercando il maggiore acquisto delle ricchezze temporali e così viene a coincidere con l’Avarizia, che è la radice di tutti i peccati. Dopo aver dimostrato che l’Avarizia è radice di tutti i mali (I-II, q. 84, a. 1), San Tommaso passa a dimostrare che “la Superbia è inizio o principio di tutti i peccati” (Ivi, a. 2). Egli cita l’Ecclesiastico (X, 15) “inizio di tutti i peccati è la Superbia”. Ora, come conciliare i due articoli della Somma Teologica (I-II, q. 84, a. 1 e 2) e i due versetti di San Paolo (I Epistola a Tim., VI, 10) e dell’Ecclesiastico (X, 45)? La risposta dell’Angelico è la seguente: «Nell’ordine dell’intenzione (ciò che si vuole) il principio coincide con il termine (per esempio, desidero eccellere su tutti e inizio ad arricchirmi per poter conseguire ciò che desidero). Invece, nell’ordine dell’esecuzione (o dell’azione) il termine coincide con il principio. “Primus in ordine intentionis est ultimus in ordine executionis et primus in ordine executionis est ultimus in ordine intentionis” (per esempio, desidero il Cielo e inizio a ricevere i Sacramenti; mentre ciò che comincio a eseguire - ricevo i Sacramenti - non ha il primato nel desiderio - desidero soprattutto Dio e il Paradiso, non i Sacramenti - ossia, i Sacramenti sono un mezzo e non il Fine). […]. Ora, la Superbia ricerca nell’ordine dell’intenzione la propria eccellenza, e inizia con l’acquistare le ricchezze (Avarizia) per eccellere (Superbia). Ecco perché, nell’ordine dell’intenzione, la Superbia è principio di tutti i peccati. Invece, nell’ordine dell’azione (esecuzione) la radice è la ricchezza o l’Avarizia, che offre la possibilità di compiere ogni male» (39). In breve, l’Avarizia ha il primato (“radix”) nell’ordine dell’azione, poiché il denaro dà la possibilità di soddisfare tutti i desideri malvagi e anche quello della propria superiorità (Superbia), che è il termine nell’ordine dell’esecuzione. Mentre, l’Orgoglio ha il primato (“principium”) nell’ordine dell’intenzione, in quanto si inizia con il desiderio di eccellere e poi si prendono i mezzi - nell’ordine dell’esecuzione - per arrivare alla supremazia su tutti gli altri, mediante le ricchezze (Avarizia). Nella “1a soluzione delle difficoltà” dell’ “articolo 3” (S. Th., I-II, q. 84) San Tommaso conclude: “Le Concupiscenze primordiali sono l’Avarizia e la Superbia, come radice e principio di tutti gli altri peccati” (Ivi, ad 1um). Perciò, secondo l’Angelico la radice di ogni male è, non solo l’Orgoglio e la Sensualità ma Orgoglio e Avarizia, come le due Concupiscenze principali, seguite dalla Sensualità, come Concupiscenza carnale e secondaria. La Sensualità è una Concupiscenza carnale in quanto mira a soddisfare i piaceri della gola e venerei, l’Avarizia è una Concupiscenza animale da “anima”, in quanto è soggettata nell’appetito sensibile (concupiscibile), mentre la Superbia è una Concupiscenza spirituale, poiché desidera la propria eccellenza. Conclusione

Per terminare, l’Aquinate spiega che «la diminuzione dell’Avarizia è nutrimento della Carità, mentre l’attaccamento alle ricchezze è un legame che impedisce di volare verso Dio. […]. Perciò, è difficile conservare la Carità in mezzo alle ricchezze (“difficile est Caritatem conservare inter divitias”) […], anzi se qualcuno si attacca sregolatamente (“qui affectum suum ponit in divitiis”) alle ricchezze, è addirittura impossibile che si salvi» (S. Th., II-II, q. 186, a. 3). Le due Fonti della divina Rivelazione (S. Scrittura e Tradizione apostolica), interpretate dal Magistero infallibile della Chiesa (Concilio di Trento), e, spiegate dagli Scolastici, dai Santi canonizzati e dai Dottori della Chiesa sulle tre Concupiscenze, insegnano senza il minimo dubbio che le due Concupiscenze principali sono la Superbia e l’Avarizia, la Sensualità è secondaria a esse. NOTE 1 - Cfr. L. BILLOT, De personali et originali peccato, Roma, Gregoriana, 1924; F. SPADAFORA, voce “Concupiscenza”, in Dizionario Biblico, Roma, Studium, III ed., 1963. 2 - Cfr. S. Th., I, qq. 94-97; Ibid., I-II, qq. 81-83; Ibid., II-II, qq. 164-165. 3 - S. MASSIMO IL CONFESSORE, Centurie sulla Carità, III, 17-18. 4 - Ibidem, 18. 5 - S. IGNAZIO DA LOYOLA, Esercizi spirituali, n°. 23. 6 - S. GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento a San Matteo, LXXXIII, 2; BASILIO DA CESAREA, Omelie contro i ricchi, VII, 2. 7 - S. MASSIMO IL CONFESSORE, Centurie sulla Carità, III, 4. 8 - S. GIOVANNI CRISOSTOMO, Discorso: A colui che non nuoce a se stesso, in Opere complete, PG 47-64, 11 voll., Bar-le-Duc, 1863-1867. 9 - Tre Centurie, II, 55-56, PG, CXX, 852-1009. 10 - L’Economia consiste per Aristotele e San Tommaso nel saper spendere ciò che è necessario, tanto quanto (virtù di prudenza che sa risparmiare), né più (prodigalità o spendaccioneria), né meno (spilorceria) per dare di più quando è necessario (magnanimità). 11 - S. GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento a San Giovanni, LXV, 3. 12 - S. MASSIMO IL CONFESSORE, Centurie sulla Carità, III, 18. 13 - Omelie sulla I Epistola ai Corinzi, XXXIII, 5-6; Istituzioni cenobitiche, VII, 7, 6; Commento a San Matteo, LXXX, 4. 14 - Omelie su Lazzaro, 1; Omelie sulla I Epistola ai Corinzi, X, 4. 15 - BASILIO DA CESAREA, Regole brevi, 48. 16 - S. AMBROGIO DA MILANO, Nabot il povero, 2; S. GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento al Salmo 4, 2. 17 - NICETA STETATOS, Lettere, IV, 6; S. GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento a San Matteo, LXXXIII, 2. 18 - Sulla verginità, IV, 5. 19 - Omelie sulla I Epistola ai Corinzi, IX, 4; Commento a San Matteo, XXVIII, 5; Commento a San Giovanni, LXC, 3. 20 - Sull’amore dei poveri, 2. 21 - Commento al Salmo 142, 4; Commento a San Matteo, LXXXIII, 3. 22 - Centurie sulla Carità, III, 17. 23 - Omelie sull’Epistola agli Efesini, XVIII, 3. 24 - Lib. V in Lucam, cap. 6. PL 1649. 25 - Dialoghi, lib. I, cap. 9. PL 188. 26 - De coenebiorum institutis, lib. IV, cap. 20. PL 179. 27 - Opera S. Hieronimi, PL 305. 28 - Sermo CXII, cap. 6, n. 6 in Opera S. Augustini, PL 645 e 1139. 29 - In Vigilia Nativitatis Domini, sermone I, n. 5. PL 188. 30 - In Cantica, sermone XXI, n. 8. PL 875. 31 - Epistolarum, lib. VII, Epistola 7, PL 445. 32 - Commentaria in Matthaeum, in cap. V, 3. 33 - Meditationes vitae Christi, cap. VII, in Opera S. Bonaventurae, VI, Lugduni, 1668, p. 339. 34 - De disciplina et perfectione monasticae conversationis, cap. II, in Opera S. Laurentii Justiniani, Venezia, 1721, p. 66, col. 2. 35 - Constitutiones Societatis Jesu, parte X, § 5. 36 - Cammino di perfezione, cap. II, avviso 19 in Opere, III, p. 16. 37 - PIETRO GIACOMO BACCI, Vita di san Filippo Neri, Roma, Brugiotti, 1622, lib. II, cap. 15, n. 17; cfr. A. CAPECELATRO, Vita di San Filippo Neri. Fondatore dell’Oratorio, 2 voll., III ed., Roma, 1889-1892. 38 - Cfr. anche MELCHIOR CANUS, tr. fr., La victoire sur soi-même, cap. XII-XIII, Parigi, 1923; R. GARRIGOU-LAGRANGE, Le tre età della vita interiore, vol. II, Torino, Lice, 1954, pp. 133-141. 39 - Cfr. il Commento alla Somma Teologica di TOMMASO DA VIO detto CAJETANUS, in hunc articulum et in Iam partem, q. 63, a. 2; come pure DOMINICUS BAÑEZ, Commentarios inéditos a la Prima Secundae de Sancto Tomàs, Salamanca, ed. De Heredia, 1944, tomo 2, pp. 325 ss. |