|

|

| Una Nota mariana molto dissonante Circa Mater Popoli Fidelis di Padre Serafino Lanzetta, FFII  Presentazione di Sabino Paciolla Ordinato sacerdote nel 1990, ha compiuto gli studi teologici e filosofici presso l’Università Pontificia Urbaniana di Roma e la Pontificia Università Gregoriana, dove si è laureato in Teologia Dogmatica. Dal 1992 ha insegnato teologia dogmatica in vari seminari e istituti, tra cui il Seminario di Maria Mediatrice a Frigento (Avellino) e l’Istituto Teologico Immacolata Mediatrice a Cassino. Attualmente svolge il suo ministero nella Diocesi di Portsmouth (Inghilterra), dove è parroco e libero docente di Teologia Dogmatica. Ultimamente si è espresso in modo critico con un suo saggio sulla Nota dottrinale Mater Populi Fidelis (MPF). Rilancio il suo scritto così come pubblicato sul sito della giornalista Diane Montagna. Articolo

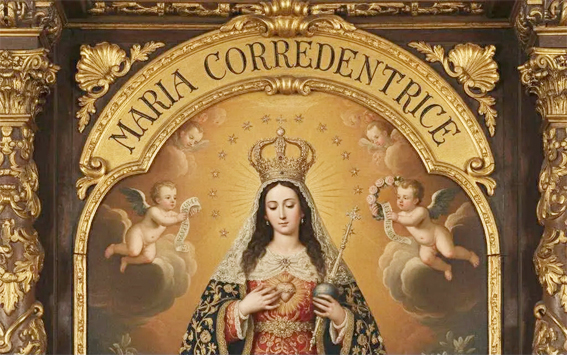

Lo scorso 4 novembre 2025, il Cardinale Victor Manuel Fernández, Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, ha presentato una nuova Nota dottrinale, Mater Populi Fidelis (MPF), concernente alcuni titoli mariani in relazione alla cooperazione di Maria alla salvezza. È la prima volta che il dicastero più importante della Curia romana dedichi una sì grande attenzione alla soteriologia mariana e per questo fatto non si può che gioire. Un documento che conta 80 paragrafi e 197 note a pie' di pagina non è certamente irrilevante. L’aspetto biblico è curato con grande precisione. Leggendo infatti la parte introduttiva non si può che rimanere piacevolmente sorpresi da un’affermazione in netta controtendenza rispetto al milieu esegetico storico-critico in voga. Si afferma che Gn 3,15 prefigura in Eva la Vergine Maria, «la Donna che partecipa alla vittoria definitiva contro il serpente» (n. 5). Per questo non deve sorprendere che Gesù si rivolga a sua madre con l’appellativo di «Donna», a Cana (cf. Gv 2,4) e nell’«ora» della Croce (cf. n. 5). Bastava trarre le conclusioni teologiche da questa solida impalcatura biblica per affermare, con una lunga schiera di Papi, di Santi, di Dottori della Chiesa e non ultimo di Lumen gentium, con l’ausilio di grandi teologi, che la Vergine Maria coopera in modo attivo e diretto all’opera della Redenzione; cioè che Maria contribuisce, in modo subordinato a Cristo, con ciò che è propriamente suo: il suo merito, il suo amore di Madre e il suo atto oblativo, partecipando con Gesù alla salvezza dell’umanità e con Lui alla distribuzione della grazia e di tutti i favori divini. Invece MPF prende una strada diversa. Da un lato non vuole porre limiti allo sviluppo mariologico (cf. Presentazione), dall’altro, con grande industria ecumenica, prova a ridurre al minimo l’apporto di Maria alla nostra salvezza, riducendolo a un mero disporre i fedeli a ricevere tutto e solo da Dio. Vediamo in dettaglio ciò che la Nota insegna e i suoi evidenti limiti. Cooperazione di Maria alla Redenzione: quid est? Senza dubbio la cooperazione di Maria alla Redenzione, definita “singolare” da Lumen gentium 61 («operi Salvatoris singulari prorsus modo cooperata est»), occupa la parte centrale del documento. MPF 3 si chiede: «Qual è il significato di questa cooperazione singolare di Maria nel piano della salvezza?», con rimando in nota a una catechesi di Giovanni Paolo II, del 9 aprile 1997, in cui il Pontefice polacco dice però il contrario di quello che affermerà MPF, dichiarando che «in unione con Cristo e sottomessa a Lui, Ella ha collaborato per ottenere la grazia della salvezza all’intera umanità». Per MPF 15 sembra che la cooperazione di Maria si risolva nella sua maternità divina. Si punta tutto sulla maternità divina e attiva di Maria non solo quale radice ma anche come sviluppo e arrivo della sua cooperazione alla nostra salvezza. Detto in altri termini, la cooperazione attiva di Maria è riferita alla sua maternità divina e non alla sua maternità spirituale nei nostri confronti. Ciò trova conferma al n. 26 dove la reale mediazione di Maria è in riferimento all’incarnazione: «Questa risposta di Maria aprì le porte alla Redenzione attesa da tutta l’umanità». Questa mediazione è vista in atto anche a Cana, ma non sul Calvario (cf. n. 26). Inoltre, la nota a pie’ di pagina n. 32 è illustrativa della mens del documento. Facendo leva sul fatto che i teologi hanno opinioni diverse sulla cooperazione attiva di Maria, MPF si sente autorizzata ad intervenire per risolvere la diversità di opinioni e la confusione, adottando un metodo radicale e inusitato per un Dicastero che dovrebbe invece ergersi al disopra delle opinioni teologiche: da un lato si rifiuta il titolo “Corredentrice”, dall’altro si sceglie (inevitabilmente) tra le tre posizioni teologiche elencate quella ricettiva e comunque minimalista: la cooperazione immediata recettiva o ecclesiotipica [1] Si prova a stare nel mezzo, quando invece il Dicastero per la fede dovrebbe stare in alto. Prova di ciò la si ha al n. 20, in cui si dice: «Tale lode, circa il posto unico di Cristo, invita sia a collocare qualsiasi creatura in un ruolo chiaramente ricettivo, sia a una religiosa e prudente cautela, allorquando si consideri qualsiasi forma di possibile cooperazione nell’ambito della Redenzione». È il tenore mariologico “massimalista” dei Papi che hanno usato il temine “Corredentrice” che non piace a MPF; per questo si dichiara al n. 18 che i Pontefici che hanno insegnato la corredenzione di Maria non ne hanno spiegato il termine. Cioè, gli si rimprovera di aver insegnato una verità lasciando i fedeli nel dubbio e nell’errore. In verità, se i Papi hanno usato il termine, ciò dimostra che esso non solo era ben comprensibile, ma anche pienamente conveniente e cattolico. Ora, di punto in bianco, “Co-redentrice” diventa un titolo equivoco. Per MPF 22 è sempre inappropriato usarlo perché oscurerebbe l’unica mediazione salvifica di Cristo. Come a dire: Pio IX, Leone XIII, Pio X, Pio XI, Giovanni Paolo II, Paolo VI, erano dei semplici ignoranti, per dire il minimo. In realtà il problema paventato da questa Nota non è il titolo “Co-redentrice” bensì la stessa cooperazione singolare di Maria alla Redenzione, come ultimamente spiegata da Lumen gentium alla luce del magistero precedente. Se ne parla in alcuni paragrafi, ma senza spiegarne il contenuto preciso. Il n. 36 sembra quello più rilevante a tale scopo, ma leggendolo attentamente si vede il restringimento ecclesiotipico di questa cooperazione: Maria coopera come fa la Chiesa. Il punto più alto di questo ecclesiotipismo lo si tocca al n. 37c, citando Papa Francesco: «Maria, in quanto Madre, come la Chiesa spera che Cristo sia generato in noi, non di prendere il suo posto». C’è anche da osservare che mentre si afferma all’inizio, con Paolo VI, che Maria è madre del Cristo totale perché ha generato Capo e membra in virtù della sua fede (n. 35), si conclude l’excursus ecclesiotipico con un forte restringimento, affermando con Papa Francesco quanto appena detto. Tra Maria Madre della Chiesa che genera in virtù della sua fede e Maria che spera che Cristo sia generato in noi c’è un riduzionismo non indifferente. Di più, se non vi è un approccio sacrificale alla cooperazione di Maria alla Redenzione, è logico e consequenziale che non ci sarà un suo apporto singolare e meritorio. C’è un grande assente tra le ricche citazioni di MPF: Lumen gentium 58, che reitera chiaramente il magistero precedete (in particolare Benedetto XV, in Inter sodalicia) sul ruolo oblativo attivo della Vergine. Oltre alla reticenza circa il ruolo offertoriale di Maria, si silenzia anche il suo merito. Se Maria non ha un merito personale nel suo atto oblativo del Figlio e di sé stessa nel Figlio, prefigurando ciò che farà poi la Chiesa, non coopera in modo singolare alla Redenzione, ma unicamente in modo ecclesiotipico e ricettivo. Ciò è ulteriormente confermato dal fatto che il n. 37a esclude che l’intercessione di Maria abbia la caratteristica di una mediazione sacerdotale, come quella di Cristo. Il documento esclude quindi la partecipazione di Maria al sacerdozio di Cristo, mentre Lumen gentium 10 la postula per tutti i cristiani, stirpe sacerdotale, partecipi del sacerdozio regale? Il popolo fedele è più di Maria SS.? Tutto ciò sembra confermare ancora una volta il taglio ricettivo che si impone alla cooperazione di Maria e la sua dimensione sbilanciatamente ecclesiotipica: la Chiesa più di Maria. Questo ci dà modo di arrivare così alla mediazione mariana. Mediazione: il titolo mariano più problematico Stando a MPF 28, sembra che si dica che tutta la Mediazione di Maria consista nel fatto che Ella occupa un posto unico nella Chiesa. Sintesi della mens di questa Nota sulla mediazione di Maria nella mediazione di Cristo è il n. 32, che recita così: Lei è la Madre che ha

dato al mondo l’Autore della Redenzione e della grazia, che è

rimasta ferma sotto la Croce (cf. Gv 19,25), soffrendo insieme al

Figlio, offrendo il dolore del suo cuore materno trafitto dalla spada

(cf. Lc 2,35). Lei è rimasta unita a Cristo dall’Incarnazione

alla Croce e alla Resurrezione in un modo esclusivo e superiore a

quanto potesse accadere a qualsiasi credente.

Molto a ribasso perfino rispetto a Lumen gentium che aggiunge qualcosa di molto centrale ma qui assente: Maria si associò con animo materno al sacrificio del Figlio (cf. LG 58). In che cosa consiste ora questa mediazione materna? Al n. 33 si dà una risposta che però riflette l’impalcatura minimalista del documento: Maria è modello passivo di ricezione della salvezza; è disponibile e si lascia colmare dallo Spirito. Tutto qui. Il fatto che Maria Mediatrice oscuri l’unica mediazione salvifica di Cristo è un’ombra che s’aggira anche in questa sezione. Difatti più che “Co-redentrice”, il titolo che dovrebbe suscitare più perplessità è “Mediatrice”, in quanto apparirebbe direttamente contrario al dettato di 1Tm 2,5. MPF è conscio di ciò e prova, en passant, a iscrivere dapprima e giustamente la mediazione di Maria nella dimensione metafisica della partecipazione, ma poi, siccome ancora ridondante, viene ad essere confinata in una semplice funzione dispositiva (cf. n. 46). Che ne è ora di Maria mediatrice della grazia? A giudizio di MPF la Vergine Maria non è mediatrice di grazia (e delle grazie). La mediazione della grazia è solo dispositiva: Maria dispone l’anima a ricevere la grazia, ma non a distribuirla. Ovviamente, se non c’è un merito di Maria, perché manca la sua cooperazione attiva alla Redenzione, la Vergine non avrà neppure un ruolo attivo nella distribuzione della grazia. La grazia è certamente acquistata dalla Redenzione di Cristo; a tale acquisto Maria ha partecipato a titolo unico, con un merito unico e materno. Se Maria però non ha non può dare. I nn. 45-55 sono un esempio di minimalismo mariano. Si prova a minimizzare la distribuzione della grazia da parte di Maria con la teologia sacramentale di San Bonaventura, ma non si dice che il Dottore Serafico insegna la dottrina della Co-redenzione e della Mediazione di tutte le grazie, presentando la Madonna quale «Trono della Grazia» (cf. tra l’altro: Sermone I Feria Sexta in Parasceve, Opera Omnia, vol. 9, p. 259; Sermo I De Purificatione Beatae Virginis Mariae, Opera Omnia, vol. 9, p. 640). Si fa riferimento a San Tommaso per dire che l’umanità di Cristo non accoglie altra mediazione diversa da Sé nel produrre la grazia nei sacramenti. Però si dimentica che San Tommaso distingue tra l’umanità di Cristo, quale strumento congiunto alla sua divinità, e il sacramento quale strumento separato. MPF sorvola un dato tomista centrale: non parla della causalità strumentale dell’umanità di Gesù e dei sacramenti. Non si cita ad esempio Summa Theologiae, III, q. 62, aa. 3-5 (anche la q. 63 è importante a tal fine). La Nota cita solo la questione 64 della III pars (cf. le note 118 e 122) [2], saltando quindi a pie' pari quelle precedenti, in cui San Tommaso parla del modo in cui il sacramento, quale segno e virtù/potenza strumentale, causa la grazia santificante. I sacramenti, per l’Aquinate, derivano la loro capacità di produrre la grazia dalla Passione di Cristo. Se MPF ne avesse parlato, sarebbe stato teologicamente possibile spiegare anche in che modo la Vergine Maria esercita una causalità strumentale nella produzione della grazia. Ciò sia se si guarda alla sua mediazione dal punto di vista della causalità fisica (in modo più tomista) sia da quello della causalità esemplare, come vogliono i teologi francescani. Come il sacramento non oscura la mediazione di Cristo ma la rende efficace, così, ancor prima e molto più efficacemente, la mediazione di Maria. Tale mediazione precede i sacramenti perché si colloca nel farsi stesso della Redenzione, nel suo momento oggettivo. Concetti non più fruibili e vistosamente tralasciati. Tuttavia, non è metodologicamente accettabile l’utilizzo di San Bonaventura e di San Tommaso per provare con la loro autorità che Maria non eserciterebbe alcuna mediazione. Maria “Mediatrice di tutte le grazie” diventa così un titolo problematico e quindi, sembra che si dica, da tralasciare. Con Ratzinger si afferma che questo titolo non è fondato nella Rivelazione, citando una riunione della Feria IV (cf. nota n. 98) che, se non confluita in un documento ufficiale, rimane pur sempre un’opinione del Dicastero. Non si cita però Papa Benedetto XVI, il quale, nell’omelia di canonizzazione di fra Antonio de Sant’Anna Galvão, disse: «Non c’è frutto della grazia nella storia della salvezza che non abbia come strumento necessario la mediazione di Nostra Signora» (11 maggio 2007). Per MPF, tutto ciò che Maria può fare è intercedere per noi (nn. 67-68). La sua mediazione è ridotta a intercessione per implorare le grazie attuali, ma non la grazia santificante. Ecco una sintesi al n. 69, davvero dirompente e in controtendenza: Lei, con la sua

intercessione, può implorare per noi gli impulsi interiori dello

Spirito Santo, che chiamiamo “grazie attuali”. Si tratta di quegli

aiuti dello Spirito Santo che operano anche nei peccatori al fine di

disporli alla giustificazione, e altresì in coloro che sono

già giustificati dalla grazia santificante, al fine di

stimolarli alla crescita. In tale senso preciso, si deve interpretare

il titolo di “Madre della grazia”.

Si nota un uso narrativo della mariologia e un’assenza della mariologia sistematica, sviluppata dai grandi mariologi del calibro di Gabriele Roschini, Domenico Bertetto, Padre Carlo Balic, Brunero Gherardini e molti altri. Qual è il valore dottrinale di questa Nota? Domanda da cento milioni. Stando all’aspetto formale, la Nota mariologica approvata dal Santo Padre diventa parte del magistero ordinario e quindi richiede un religioso assenso dell’intelletto e della volontà, pur collocandosi sul livello magisteriale più basso, non infallibile e non esente da possibili errori. Tuttavia, guardando alla sostanza del documento, è evidente che la Nota dottrinale prende posizione contro il magistero ordinario dei Pontefici, reiterato per più di cento anni sullo stesso tema. Quel dissidio tra forma e sostanza va avanti da un bel po’. Ora, come può vantare un peso magisteriale ordinario un documento che nega tale peso al magistero precedente? Si potrebbe dire che l’ossequio a questa Nota potrà essere prestato secondo la mens del documento che nella Presentazione esclude il voler porre dei limiti, cioè di abrogare quanto insegnato prima, attenendosi rigorosamente al medesimo grado d’ossequio che la Nota presta al magistero ordinario precedente sul tema. MPF nel suo insieme è un documento teologico più che dottrinale. Si allinea alla teologia e dialoga con essa, più che offrire la posizione dottrinale del magistero. È de facto un’opinione teologica. Da un così alto Dicastero non ci si aspetta di scegliere tra le posizioni teologiche sulla cooperazione di Maria alla salvezza e di preferire quella che riflette meglio il fine prestabilito. Il Dicastero mentre accoglie la sana teologia dovrebbe rimanerne al di sopra, ma soprattutto dovrebbe rimanere fedele alla reiterazione magisteriale precedente senza mescolare opinioni teologiche e magistero pontificio. La Nota ha un tenore pastorale, come pastorale sembra essere diventato ormai il magistero della Chiesa. Da un bel po’ a questa parte. NOTE 1 - Ecclesiotipica è quella mariologia che considera la Vergine Maria in relazione alla Chiesa, quale suo membro, più e prima di considerarla in relazione a Cristo. Il cap. VIII di Lumen gentium ha cercato di superare una visione mariologica sbilanciata, considerando Maria in Cristo e nella Chiesa. 2 - MPF accenna alla causalità seconda o strumentale (cf. n. 65), ma presentandola come qualcosa da evitare quando si parla della Madonna in relazione alla grazia. Tuttavia, se questa terminologia metafisica è corretta ed è applicabile ai sacramenti, perché non potrebbe essere applicata anche alla Vergine Maria? |