|

|

| La zucca: Un segno della Resurrezione di Cristo e della penitenza dell’uomo di Marian T. Horvat, Ph.D. Pubblicato sul sito Tradition in Action Il

giglio, il melograno spaccato, la palma e, naturalmente, l’uovo sono

tutti simboli ben noti della Resurrezione. Non così per l’umile

zucca. Eppure, io credo che i lettori troveranno abbastanza

interessante il modo in cui essa si è guadagnato il suo posto

nella simbologia della Quaresima e della Resurrezione.

La mela accanto alla zucca

Madonna col Bambino - La mela in alto a destra; la zucca in alto a sinistra - Peccato e resurrezione In molti dipinti medievali e

rinascimentali, troviamo la mela che rappresenta il peccato e la caduta

dell’uomo insieme al suo antidoto, la zucca, che rappresenta la

Resurrezione di Cristo, che ha redento l’uomo decaduto dalla morte del

peccato. È il trionfo della Salvezza sulla Dannazione -

facilmente riconosciuto e compreso dai cattolici del passato attraverso

i simboli.

La Madonna col Bambino di Crivelli mostra la mela (in alto a destra) quale simbolo del peccato o della morte, e la zucca (in alto a sinistra) come simbolo della Resurrezione. Crivelli nelle sue pitture usò il motivo della mela con la zucca così spesso che esso è stato considerato una sorta di sua firma. Nella sua Annunciazione con Sant’Emidio, del 1486, troviamo la zucca e la mela alla base, di nuovo a rappresentare la Caduta e la Redenzione che sarà ottenuta per l’umanità attraverso il fiat della Madonna. L’uomo moderno capisce facilmente perché la mela rappresenti la caduta dell’uomo. Ma, perché la zucca sarebbe un segno della redenzione dell’uomo? La zucca associata a Giona, una prefigurazione di Cristo

Per associazione la zucca venne legata a Giona, una prefigurazione veterotestamentaria di Cristo. Ecco la ben nota storia: Dio disse a Giona di andare a Ninive (nell’attuale Iraq) per profetizzare la distruzione della città e di tutti i suoi abitanti per la loro idolatria e i loro modi di vita malvagi. Cercando di sfuggire alla missione divina, Giona prese una nave diretta a Tarshish. Durante il viaggio si scatenò una tempesta, e Giona fu gettato dall’equipaggio nell’oceano dove fu inghiottito da una balena. Rimase per tre giorni e tre notti nel suo ventre, e poi, il grande pesce espulse il profeta sulla costa. In Matteo 12, 40 Cristo dice: «Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del pesce, così il Figlio dell’uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra». Così Giona divenne per i cattolici un simbolo della Resurrezione di Cristo. A Giona fu poi ordinato di nuovo da Dio di andare nella grande città di Ninive e di avvertire la popolazione che Dio avrebbe distrutto la loro città in 40 giorni, un ordine che egli eseguì debitamente. Il re e il popolo, tuttavia, ascoltarono il suo avvertimento e fecero ammenda, facendo atti di sacrificio e di preghiera, e Dio risparmiò la città.  Giona sotto l'albero di zucca Giona, che si era ritirato dalla

città e stava aspettando che avvenisse la punizione, era

scontento della misericordia mostrata da Dio a Ninive. Surriscaldato e

indebolito sotto il caldo sole del deserto, trovò tregua sotto

una pianta di zucca che Dio fece crescere durante la notte per

fornirgli l’ombra necessaria.

Il giorno dopo un verme attaccò la pianta, facendola appassire e lasciando Giona angosciato. Quindi Dio rimproverò Giona per essersi arrabbiato per la perdita della zucca che “è spuntata in un giorno e si è persa in un giorno”, una cosa insignificante in confronto alla perdita della vita dei 120.000 abitanti Ninive. Invece di addolorarsi per la misericordia di Dio, Giona avrebbe dovuto rallegrarsi che fossero salvati perché avevano ascoltato i suoi ammonimenti. Giona andò a Ninive per la sua salvezza come Cristo salì al cielo per fare la Nuova Gerusalemme. La zucca rappresenta quindi la nuova vita che sarà goduta dal popolo di Ninive dopo il pentimento e la liberazione dalla distruzione. Il verme è l’amarezza di Giona per la salvezza dei suoi nemici. Fin dai primi secoli troviamo in molte catacombe dei dipinti della storia di Giona che viene gettato a riva dalla balena e poi si riposa sotto un cespuglio coperto di zucche di forma allungata su una collina fuori Ninive. Inoltre, Giona - che fu rimproverato per mezzo di una pianta di zucca - è talvolta identificato tra i profeti da una zucca. La penitenza nel nostro pellegrinaggio terreno

La Chiesa ha posto la lezione

del Profeta Giona (cap. III) nell’Epistola del Lunedì della

settimana di Passione per ricordare ai cattolici la natura transitoria

dei piaceri terreni e l’importanza della perseveranza nelle nostre

penitenze e mortificazioni.

Il cespuglio di zucca rampicante con le sue molte piante crebbe in una notte al comando di Dio per confortare Giona, ma esso appassì anche in un giorno. Questo ci ricorda che mentre dobbiamo avere fiducia nella bontà di Dio, non possiamo anche dimenticare che i beni e i piaceri di questa vita sono di breve durata e dobbiamo vivere le nostre vite come pellegrini in questa vita terrena con l’attenzione rivolta a raggiungere il cielo, la nostra vera casa.  Bastoni con le loro conchiglie e bottiglie di zucca per i pellegrini sul Cammino di Santiago Fu così che per un

pellegrino nei luoghi santi divenne un’usanza appendere al suo

bastone una zucca benedetta, che veniva usata come fiaschetta per

portare l’acqua. Il frutto, dal guscio duro, ma deperibile - che “nasce

in una notte e perisce in una notte” per ordine del Signore -

significava la caducità della vita terrena e dei suoi piaceri.

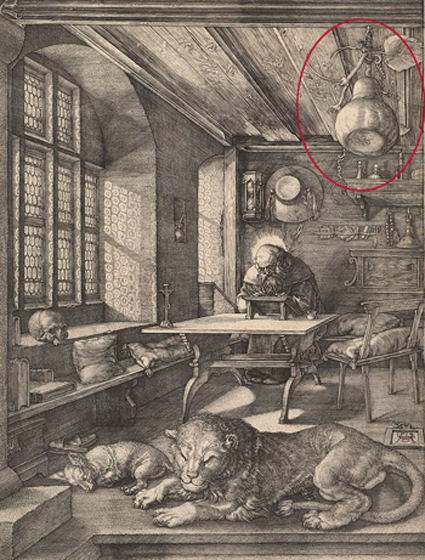

Col tempo, il bastone e la fiaschetta di zucca divennero simboli identificativi del pellegrino sul Cammino di Santiago. Divenne anche comune rappresentare l’Arcangelo Raffaele che accompagnava Tobia nel suo viaggio, con il bastone del pellegrino e con la fiaschetta di zucca. La disputa di San Girolamo e Sant’Agostino Per chiudere, devierò un po’ per raccontare come la nostra umile zucca sia diventata il punto centrale della contesa tra San Girolamo e Sant’Agostino.  Dürer ritrae la zucca a destra in alto della sua famosa incisione: San Girolamo nel suo studio La lotta decennale tra i due

partì dalla traduzione di San Girolamo del passo del Libro di

Giona (4-6): “Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di edera

al di sopra di Giona per fare ombra sulla sua testa e liberarlo dal suo

male. Giona provò una grande gioia per quell’edera”.

San Girolamo tradusse la parola ebraica קִיקָיוֹן (kikayon) in latino come hedera, rifiutando la lettura latina più antica di cucubita o zucca, come meno precisa. Allora, Girolamo fu attaccato ferocemente da molti studiosi per questa alterazione. La controversia si intensificò dopo che Sant’Agostino, che seguiva le letture settantiane e siriache, entrò nel dibattito nel 403 con piacere. Infatti, si arrivò al punto che Agostino fermò la lettura della Vulgata di San Girolamo in tutta la sua diocesi, non esitando a giudicare questa traduzione della parola in edera come un’eresia. Girolamo pubblicò un lungo commento dedicato al verso, difendendo la sua traduzione con la sua consueta veemenza satirica. Alla fine prevalse il punto di vista di Agostino. L’artista umanista rinascimentale Albrecht Dürer memorizzò l’acquiescenza di Girolamo nella controversia filologica incidendo una grande zucca secca appesa alle travi della sua famosa incisione San Girolamo nel suo studio, un quadro così pieno di simboli che meriterebbe un’analisi a parte. Grande ammiratore di San Girolamo, Dürer lodava la sua umiltà nel cedere in quella famosa disputa.  (torna

su)

aprile 2021 |