|

|

| La “dualità” di Newmam o gli inizi del “Regno diviso” Parte prima di Dardo Juan Calderón Parte prima Parte seconda Pubblicato su

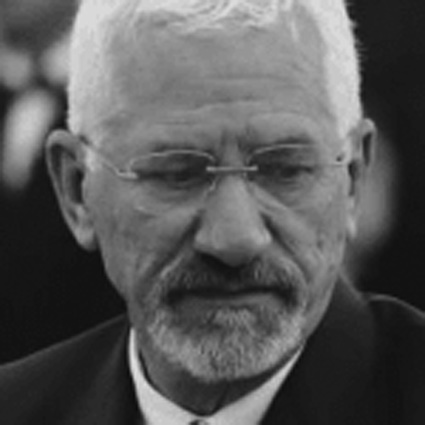

https://catolicosribeiraopreto.com/a-dualidade-de-newman- ou-os-comecos-do-reino-dividido-parte-1/  Il cardinale John Henry Newman La figura di Newman pone un enigma urgente: chi era? Da una prospettiva dottrinale e anche personale. Difeso e attaccato sia a sinistra sia a destra: dal modernismo, che lo considera il Padre del Concilio Vaticano II, dal tradizionalismo, che, pur senza raggiungere la devozione, lo considera per lo più “uno di suoi”. E persino (perdonatemi se siete suscettibili) dalle organizzazioni omosessuali, che lo considerano il santo patrono del clero omosessuale. La sua opera e la sua personalità sono state fonte delle interpretazioni più varie e contraddittorie, e tutti chiedono la sua benedizione senza alcuna voce critica. Tutto questo in un secolo feroce, di conflitti armati, persecuzioni e, ancor più, di conflitti intellettuali, di enormi contrasti, in cui quest’uomo aveva dichiarato la sua motivazione per un incontro tra il religioso e il moderno, senza rinnegare il Sillabo. Ci è riuscito? Ha fornito la chiave della sintesi? Questa chiave era la sua Persona e la sua Coscienza? La prima osservazione che si può avanzare è: perché tutti lo vogliono nel loro gruppo? Perché è una “figura”? E la seconda osservazione è: se uno di questi gruppi lo stia usando per lusingare i propri interessi, per avere questa “figura” stellare e mondiale dalla propria parte. E infine: chi non gli è stato fedele? Provo a rispondere a questi interrogativi partendo da un’altra domanda: “Perché è una figura così importante?” Farò qui un piccolo schizzo in modo intuitivo e infine arriverò alla conclusione, partendo dal fatto che lui stesso riconosceva di non essere un teologo, ma un uomo di lettere; e tuttavia è sul primo punto che ha finito per acquisire importanza. In quel periodo – dalla seconda metà del XIX secolo all’inizio del XX – si stava verificando un fenomeno molto curioso, che meritava di essere considerato con intelligenza: la politica era moderna, completamente rivoluzionaria e furiosamente anticattolica. Ma i grandi pensatori, gli scrittori e i saggisti erano moderni-antimoderni. Come è potuto accadere? Il modo di essere moderni e di pensare il moderno era “una critica del moderno”, era una “sofferenza” del secolo stesso, un “ disgusto” per un’epoca che andava superata, avanzando a sinistra e arretrando a destra; e che meritava almeno una controreazione. Consideriamo i primi: Chateaubriand, De Maistre, De Bonald – forse anche prima Lacordaire – Nietzsche, Balzac, Burke, poi Baudelaire, Proust, Barbey, Renán, Bloy, Péguy e molti altri che sarebbe molto lungo elencare, ma che rappresentano l’intera preziosa produzione di quegli anni. I grandi moderni, vituperatori del moderno. Controrivoluzionari per disgusto della rivoluzione servile. Sostenitori di un’aristocrazia dell’intelligenza. Oppositori dell’Illuminismo (il Faro Oscuro di Baudelaire). Pessimisti rassegnati alla decadenza, ma convinti che la punizione del secolo presupponesse una necessaria rigenerazione. Credenti nel peccato originale contro la melma di Rousseau. Cercatori del sublime. Eleganti cultori dello “stile” e appassionati del linguaggio. Una delle reazioni di questi pensatori fu la fuga dalla politica, un allontanamento da quell’azione concreta attuata da una marmaglia plebea – degradata e sporca – che, delle tre grida della Rivoluzione, aveva innalzato solo la bandiera dell’UGUAGLIANZA; quel risentimento invidioso che impedisce ogni libertà e ogni fraternità. Il campo d’azione di questi pensatori fu la letteratura (dopo di loro, in questo campo non venne prodotto quasi nulla che fosse degno di essere chiamato tale): abituarono il pubblico a leggere la letteratura e a ricercare in essa tutta la cultura, tutta la conoscenza, compresa la riflessione filosofica e teologica, lasciando per sempre le grandi opere di lavoro e di studio. Come abbiamo detto, essere moderni significava essere antimoderni, perché essere semplicemente moderni significava essere un borghese avido e imbecille o un ipocrita di infimo ordine politico. Potevano essere monarchici o repubblicani, ma c’era sempre in loro un senso di aristocrazia che impediva loro di condividere la tavola con gli uomini sporchi del loro tempo (oggi tutti mangiano dalla stessa pentola). Essere semplicemente moderni era una malattia dello spirito, una totale assenza di spirito (questo durò fino all’ascesa del fascismo, in cui i controrivoluzionari avrebbero dovuto rimboccarsi le maniche e impegnarsi). Dopo la sconfitta dell’Asse, i letterati decisero di essere semplicemente moderni-moderni; si dice che con Milán Kundera si inauguri questa consapevolezza (intende seguire ciò che aveva proposto Rimbaud, ma come satira! E la prese sul serio) in cui i letterati entrano nella latrina fino alle spalle, diventano pornografi e vendono alla borghesia bocconi di vomito verde, esentandoli dalla colpa; un luogo e un’attività che saranno occupati da una sinistra lamentosa e da ONG filantropiche gestite da professionisti della coscienza pubblica. Ma torniamo all’argomento. Newman era un moderno antimoderno e un eccellente letterato, uno spirito aristocratico di profonda cultura e, a suo modo, un dandy. In breve, era uno di quegli eroi del suo tempo. La sua critica – da protestante e poi da cattolico – era rivolta all’enorme superficialità della religione tra la sua clientela borghese – persino la migliore – che era la stessa lamentela sollevata da altri in ambito politico, culturale e persino esistenziale. Questo atteggiamento, lungi dal distogliere l’attenzione dal suo pubblico, anzi, lo accresceva, perché la borghesia è sempre stata una grande consumatrice di insulti e rimproveri; ha sempre gradito essere criticata per la sua superficialità, il suo conformismo, la sua comodità, il suo disfattismo, la sua intemperanza, la sua lussuria e la sua avidità. Tra le sue abitudini consumistiche, amava sempre pagare per una “coscienza” esterna, che poteva essere spenta con un interruttore al ritorno alla vita quotidiana. Questo lo faceva la destra, a quei tempi, con buoni autori, e più tardi la sinistra, con cantastorie mormoranti; ma lui si asciugava sempre le lacrime, dava un po’ di soldi alla rivoluzione e alla controrivoluzione, e tornava ai suoi cuscini, alle sue officine, ai suoi conti e al letto della sua semi-mondana moglie; per fare affari con questi politici plebei, astuti mercenari, perché, in fin dei conti, tutti avevano bisogno dei suoi soldi. Soprattutto i preti che li prodigavano di sermoni dottissimi e pieni di critiche al loro stile di vita; prima dalla destra, poi dalla sinistra, finché questi preti non capirono Kundera, smisero di predicare e si tuffarono nella piscina orgiastica della borghesia, diventando dei mascalzoni. Per godere della sua ricchezza, la borghesia ha bisogno di una certa dose di rimorso; è la patina che impreziosisce la bella vita, come il limo che invecchia e al tempo stesso decora una casa appena costruita (solo i giacobini non avevano tale necessità). Hanno perfino usato Bloy, che sputava loro in faccia per la miseria di “una donna povera”. Bene. Newman era di moda nel mondo borghese – nel più borghese dei mondi – e i suoi affascinanti sermoni fornivano la necessaria autoflagellazione a una classe che coltivava la nostalgia colta nei fine settimana e la consumava con gusto. Non era il caso degli odiosi fondamentalisti, nello stile di Monsignor Delassus; la vera intelligenza era confinata al Vaticano e al Magistero, ed era pura e semplice. Tenuto conto della distanza e dei tempi – per capire – ci sono borghesi che hanno letto Castellani, ma nessuno Meinvielle. Ah! Letteratura! Nessuno vuole una diagnosi fredda, ma un sermone emozionante che li lasci sull’orlo di un cambiamento di vita per qualche minuto, che li faccia sentire redimibili per il Paradiso o per il domani rivoluzionario, e profondamente colpevoli e orgogliosi di avere il portafoglio pieno. La fredda diagnosi del teologo che non addolcisce la pillola, né perde tempo in correzioni inutili, non vende. Questo ti fa sapere che Domenica sarai lo stesso sacco di letame che eri da lunedì a sabato. Davanti a tutti questi signori, si stava verificando un evento storico di grandi proporzioni, non come la venuta di Cristo, ma come la cristianizzazione del mondo: era la “scristianizzazione del mondo”. E questo turbava solo pochi sacerdoti, i quali, se riuscivano a inquietare la borghesia con l’idea che non si potesse servire contemporaneamente Dio e il denaro, correvano “dal loro direttore spirituale, il quale rispondeva con garbo, basandosi su innumerevoli casistiche, che tali consigli sono destinati solo ai perfetti e, di conseguenza, non dovrebbero turbare la pace dei proprietari” (Bernanos). In qualche modo, Newman divenne, per diverse generazioni, questo buon direttore spirituale, come vedremo. Meglio ancora: si trovava nella capitale della borghesia più colta e ricca d’Europa (dotata di saccheggio culturale e di una pirateria delle buone maniere), e dai suoi uffici di Scotland Yard stava conducendo il più feroce attacco massonico della storia al cattolicesimo, al punto da credersi definitivamente sconfitto. In Francia, i massoni al potere condannarono gli ordini monastici e li espulsero dal paese. I Gambetta – “il clericalismo è il nemico!” – i Waldeck Rousseau, e più tardi i Viviani – “il cattolicesimo è il nemico!” – dichiararono apertamente che questa era la battaglia finale contro il cattolicesimo e la Chiesa. Nell’ottobre del 1874, il politico liberale William Gladstone pubblicò un commento sulla Contemporary Review in cui accusava i cattolici inglesi di essere cittadini britannici indegni, perché preferivano obbedire al Papa piuttosto che alla Corona britannica, e di essere quindi sospettati di tradire il proprio paese. La questione non fu una semplice opinione giornalistica; fu l’inizio di un colpo fatale. Il cattolico Duca di Norfolk chiese a John H. Newman, che non era ancora stato nominato cardinale, di intervenire nel dibattito. Newman rispose con una lettera che lo rese famoso e in cui troviamo la frase che ha fatto scorrere fiumi d’inchiostro: “Se dovessi essere costretto a fare un brindisi dopo cena – cosa molto improbabile – brinderò ‘al Papa! Con grande piacere’, ma prima ‘alla Coscienza!’, poi ‘al Papa!’” (1). Gladstone si era imbattuto in un uomo di bassa statura, ma uno degli scrittori più brillanti del suo tempo: John H. Newman, che, con questo brindisi alla coscienza prima che al Papa, incantò i cattolici inglesi con la sua evasività; cattolici che, d’ora in poi, avrebbero potuto avere due Lord. Li tranquillizzò anche, perché la frase – se correttamente intesa – era reversibile: brindavano alla loro coscienza anziché alla Corona britannica, come i cattolici avevano fatto fin dai tempi di Tommaso Moro. Il problema era che la coscienza ora veniva prima di entrambe, e la formula premiava gli sforzi del Duca, poiché poteva essere un buon suddito della Corona britannica e, allo stesso tempo, essere cattolico, cosa di cui Tommaso Moro aveva fortemente dubitato, e con ciò, la sua testa cadde. Non credevano che la situazione fosse grave perché non si tagliavano più teste, ma il pericolo era più che mortale: era la povertà. Lascerò che siano altri a considerare se sia possibile essere fedeli alla Corona – il capo religioso e politico – e al Papa di Roma allo stesso tempo. Ma ciò che conta è che prima della Corona e prima della Chiesa, c’è la Persona e la sua Coscienza. Molto inglese e molto attuale. Altro è sapere cosa diavolo significasse “coscienza”. Probabilmente, Newman non intendeva fondare con questo il “personalismo”, ma salvare i beni del Duca e degli altri cattolici (proprietà, privilegi e prebenda che detenevano nell’Ordine Costituito, di cui una Massoneria furiosa e vittoriosa voleva impadronirsi). Nonostante il suo non volerlo, lo fece. E molti lo interpretarono in questo modo; tra questi, Papa Benedetto XVI, che affermò: “La dottrina della coscienza di Newman divenne per noi il fondamento di quel personalismo teologico che ci ha conquistati tutti. L’immagine dell’uomo, così come la nostra concezione della Chiesa, furono segnate da questo punto di partenza... il che fu liberatorio ed essenziale: sapere che il ‘noi’ della Chiesa non si basava sull’eliminazione della coscienza, ma poteva svilupparsi solo a partire dalla coscienza”. Questo significa che la chiave per continuare a esistere come “qualcuno” in una nazione non cattolica, dove la Corona li poneva al bivio tra apostasia, impoverimento e retrocessione sociale, divenne il modo di “essere all’interno della Chiesa”. Se Newman fosse stato più coraggioso, avrebbe dovuto brindare alla Corona, ma prima alla sua coscienza (come More), affermando che la sua coscienza era stata formata dalla Chiesa cattolica attraverso il suo Magistero – ma il Duca lo avrebbe schiaffeggiato perché conosceva la fine di quella storia. E la questione era come armare o conformare questa coscienza “davanti” alla Chiesa o “prima” della Chiesa, un argomento che i cattolici inglesi avevano già usato contro la Corona, ma ora avrebbero dovuto usarlo contro la Chiesa. Un tema che, per certi versi, non è molto diverso dal Ralliement [Riallineamento] di Leone XIII: come esistere politicamente in repubbliche laiche, massoniche e atee (che stavano dando una profonda scossa al cattolicesimo). Ma quest’ultimo non lo portò alla Chiesa; lo lasciò in politica, non come principio – e nei suoi principi manteneva la corretta dottrina – ma come strategia diplomatica per la sopravvivenza e persino per un successivo tentativo di presa del potere (che non funzionò in entrambi i casi). Ricordiamo il tema di “punizione e rigenerazione” su cui si basavano i controrivoluzionari. NOTA 1 - “if I am obliged to bring religion into after-dinner toasts, I shall drink—to the Pope, if you please—still, to Conscience first, and to the Pope afterwards.” NOTIZIA

Dardo Juan Calderón DARDO JUAN CALDERÓN, è avvocato, esercita nel foro della Provincia di Mendoza, Argentina, dove è nato nel 1958. Laureato presso l’Università di Mendoza, è padre di una famiglia numerosa. Alterna l’esercizio della professione con una copiosa produzione di articoli cartacei ed elettronici, con stile polemico e critico, aderendo al pensiero cattolico tradizionale. |