|

|

||||||||||

|

|

||||||||||

|

GIOVANNI PALO II e ASSISI Riflessioni di un “avvocato del diavolo” Parte I

Traduzione dall'inglese di Daniela Sgro dell'ufficio romano di Vita Umana Internazionale

Le foto a corredo sono state inserite da noi

P. Brian W. Harrison O.S., convertitosi al Cattolicesimo dal Presbiterianesimo è nativo dell'Australia. Ha un dottorato in Teologia, summa cum laude, conseguito presso l'Ateneo Romano della Santa Croce, ed è ora un Professore Associato di Teologia alla Pontificia Università Cattolica di Porto Rico. È un membro della Società Sacerdotale degli Oblati della Sapienza. Parte I: “…più o meno buone e da lodare” Ora che la causa di beatificazione del defunto Papa Giovanni Paolo II è stata ufficialmente aperta dal suo successore sul soglio di Pietro, una sincera, pubblica e onesta discussione del suo lungo ed epocale pontificato, contraddistinta da una calma e seria valutazione delle sue possibili debolezze come pure delle sue indiscusse forze, si è fatta non solo opportuna ma persino necessaria. Infatti la lunga tradizione della Chiesa insegna che nessun Servo di Dio può essere elevato all’onore degli altari prima che entrambe le parti della questione (cioè sia i testimoni favorevoli che quelli contrari), vengano ascoltate e prese nella giusta considerazione. Dal Concilio Vaticano II, lo specifico ruolo del sacerdote

investigatore che veniva comunemente chiamato “l’Avvocato del Diavolo”

per ogni causa di canonizzazione, è stato abolito nelle procedure

della Congregazione delle Cause dei Santi. In sostanza, comunque, le funzioni

di questo leggendario funzionario sono ancora richieste e vengono effettuate

in un modo o nell'altro da coloro i quali sono incaricati di valutare la

vita di ogni Servo di Dio.

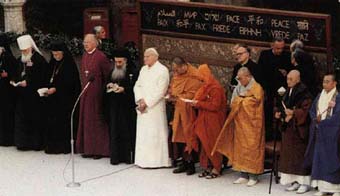

Azioni che valgono più di mille parole Nel numero di Aprile del 2002 di Inside the Vatican fu pubblicata una mia lettera che esprimeva rispetto ma anche fermo dissenso verso la convocazione da parte di Giovanni Paolo II, della seconda interreligiosa "Giornata di Preghiera" per la Pace ad Assisi (24 gennaio 2002). Tra le altre cose, ho osservato che questa e, la simile iniziativa del 1986 del Papa ad Assisi, tendevano a trasmettere il messaggio (denunciato da Papa Pio XI nella sua enciclica del 1928 Mortalium Animos come erroneo e pericoloso) “che tutte le religioni sono più o meno buone e lodevoli”.

Sono stato presto rimproverato da un lettore il quale

asseriva che, anche se alcuni osservatori sono giunti a tali negative conclusioni

ad Assisi “ciò proverebbe solamente che avevano trovato un'occasione

[di scandalo] in un atto che loro non hanno capito correttamente, nonostante

tutte le spiegazioni che sono state date: un caso di scandalo del debole

che rasenta lo scandalo Farisaico”.

Dunque, procederò con lo spiegare perché io onestamente non credo che il Santo Padre abbia realmente sciolto ogni dubbio in quelle allocuzioni. Prima però vorrei sollevare una questione e chiedermi se, anche supponendo che queste autorevoli spiegazioni abbiano rimosso tutte le cause oggettive di scandalo, ciò sarebbe in se stesso sufficiente a giustificare gli incontri di Assisi. Io penso di no. Infatti le Sacre Scritture ci insegnano che dovremmo evitare ogni azione anche innocente ma non necessaria che possa creare scandalo ai nostri fratelli deboli o ignoranti. (cfr. 1 Cor. 10: 27-29). E Assisi I e II erano davvero necessarie (nonostante che nei due millenni precedenti di Storia della Chiesa nessun Successore di Pietro abbia mai fatto nulla di simile, neanche lontanamente)? Non credo neppure che Papa Giovanni Paolo II stesso abbia mai cercato di affermare che queste feste di preghiera "pan-religiose" fossero necessarie; le ha solo chiaramente considerate opportune. Bisogna inoltre sottolineare che io non ero semplicemente

preoccupato per il probabile effetto di Assisi sui Cattolici. La

mia lettera pubblicata diceva che “l'effetto pratico [di Assisi] nelle

menti di milioni di osservatori in tutto il mondo può solo aumentare

o rinforzare l’impressione che la Chiesa Cattolica Romana adesso conferma”

la suddetta idea condannata da Pio XI. Alla luce del riferimento del mio

critico a certi documenti papali, la distinzione tra osservatori

in generale e osservatori cattolici si fa importante; poiché

è chiaramente più obbligatorio per i Cattolici che per i

non cattolici leggere documenti ufficiali della Chiesa e formarsi le proprie

opinioni alla luce di tali insegnamenti. Perciò, anche se il mio

critico aveva ragione sui documenti papali citati, tuttavia ciò

ancora manca il punto principale. La mia opposizione ad Assisi, prendeva

in considerazione la vasta maggioranza non cattolica di persone

comuni in tutto il mondo (per non menzionare poi l’enorme numero di persone

solo nominalmente cattoliche), dalle quali non ci si può aspettare

realisticamente che spendano il loro tempo in biblioteche cercando testi

pontifici autentici nell’Osservatore Romano. Come era prevedibile,

le opinioni delle masse riguardo a questi “spettacoli” religiosi si sono

formate per la maggior parte dai resoconti forniti da fonti secolari della

radio, dei giornali e della televisione.

Le spiegazioni del Papa su Assisi Dobbiamo adesso andare avanti e chiederci se di fatto,

le allocuzioni papali citate dal mio critico realmente intendono rassicurare

i cattolici (e gli altri) che l'errore rimproverato da Papa Pio XI non

venga commesso negli incontri di Assisi.

Appellandosi alle affermazioni di Giovanni Paolo II che dissocia l’attività interreligiosa approvata dal Vaticano da questi tre errori, il mio critico dà l’impressione che io abbia accusato il Papa di promuovere uno o più di questi errori ad Assisi. Ma questo non è vero (1). La mia protesta, lo ripeto, era che Assisi in effetti ha promosso un errore differente, meno estremo degli altri tre appena menzionati, ma pur sempre grave, cioè la visione che “tutte le religioni sono più o meno buone e lodevoli” (nelle parole precise di Pio XI, “plus minus bonas ac laudabiles”). È sicuramente molto possibile e infatti molto comune, sostenere questa opinione senza commettere il più brutale (indifferentista) errore che tutte le religioni sono ugualmente buone e da lodare - o forse ugualmente cattive e da condannare. (Il fatto che tutti i partecipanti alle Olimpiadi siano “atleti più o meno fuoriclasse” non implica di certo che tutti siano ugualmente competenti). Inoltre, non è solo questione di quest'unica affermazione di Pio XI. Che alcune religioni non sono affatto plus minus bonas ac laudabiles è un insegnamento infallibile del Magistero ordinario della Chiesa. Infatti questo è il chiaro significato del Primo Comandamento. Ci sono molti culti religiosi, inclusi alcuni rappresentati ad Assisi I e II, che non sono semplicemente manchevoli o inadeguati, bensì completamente cattivi. Sono oggettivamente, intrinsecamente idolatri, e quindi moralmente cattivi nella loro vera essenza. Sia secondo il Vecchio che il Nuovo Testamento, gli “dei” dei pagani sono in realtà dei demoni: cfr. Sal. 96:5 e 1 Cor. 10:20.

Ora, nelle allocuzioni papali alle quali il mio critico si riferisce, Papa Giovanni Paolo ha mai dissociato le proprie iniziative interreligiose dai suddetti errori condannati da Pio XI (insieme con tutta la Scrittura e la Tradizione)? Neanche una volta, purtroppo. Al contrario, le sue stesse dichiarazioni tendono addirittura a suggerire questo stesso errore! La prima delle tre è stata l'allocuzione del mercoledì di Giovanni Paolo il 22 ottobre 1986, alcuni giorni prima di Assisi I. Mi sembra che questo discorso confermi pienamente la profonda preoccupazione espressa nella mia lettera pubblicata. Per cominciare, il Papa ha parlato in modo eufemistico, persino potrebbe parere sleale. Ha ripetutamente rassicurato i pellegrini in piazza San Pietro che lo scopo dell'incontro interreligioso il successivo monday sarebbe stato una "preghiera a Dio", "alla Divinità", e anche al "Dio vivente". Il suo scopo, ha detto, doveva essere quello di "invocare da Dio" il dono della pace, "implorare da Dio" quel dono e così via. Ascoltando queste parole, si dovrebbe credere che solo i monoteisti, che venerano l'unico vero Dio, sono stati invitati. È possibile che il Santo Padre stesso sentisse un certo disagio, un certo bisogno di indorare la pillola di Assisi, mentre si rivolgeva ad un grande pubblico di comuni, devoti cattolici? In quest’allocuzione, l'unica espressione di riserva del Papa riguardo alle religioni non cristiane è stata molto mite, ed è stata in ogni caso immediatamente seppellita sotto copiose e rassicuranti parole di elogio. Il Papa ha detto: "Conosciamo quelli che crediamo essere i limiti di tali religioni, ma ciò non toglie in alcun modo che ci siano in esse dei valori e delle qualità religiose, anche insigni" (3). Altrove nell'allocuzione il Papa elogia i digiuni, le penitenze e "il pellegrinaggio ai luoghi sacri" praticati da non cristiani, e afferma che tutte le religioni "sono chiamate a dare il loro contributo alla nascita di un mondo più umano, più giusto, più fraterno" (4). Ma che segno c'è dalle Scritture o dalla Tradizione che Dio realmente "chiama" le religioni pagane e politeiste, come tali, a quel tipo di missione nobile ed umanitaria? Non ci hanno piuttosto insegnato che Dio vuole semplicemente la loro scomparsa? E che la Sua "chiamata" ai loro seguaci è piuttosto, di abbandonare i loro gravi errori per venerare il vero Dio nella vera religione? Giovanni Paolo ha aggiunto che dovremmo avere "sincero rispetto" per queste "altre religioni" (cioè per le religioni come tali, non solo per le persone che le praticano in buona fede) come anche rispetto per "la [loro] preghiera". Egli ha anche menzionato la sessione pomeridiana pianificata in cui i cristiani sarebbero andati ad ascoltare le preghiere dei non cristiani, ma senza unirvisi. E qual era la spiegazione offertaci per questa non partecipazione? Mostrare una cristiana disapprovazione della preghiera politeista o panteista, forse? No di certo. Tutto il contrario. "In questo modo", ha spiegato il Papa, "manifestiamo il nostro rispetto per la preghiera altrui e per l’atteggiamento degli altri davanti alla Divinità" (5). Certamente il Papa ha anche chiaramente e ripetutamente proclamato in questo discorso che Cristo è l'unico Salvatore. Ma questo tuttavia è irrilevante per il punto della questione. Ciò che interessa qui è se c'è stato qualche riferimento in questo discorso che qualcuna delle religioni rappresentate ad Assisi potesse non essere "più o meno buone e lodevoli". La risposta è cristallina: neanche l'ombra. Infatti è chiaro che anche qualcosa che certamente ha dei "limiti" può ancora meritare quella descrizione. Commenti simili possono essere fatti sulle dichiarazioni di Giovanni Paolo II lo stesso giorno di Assisi I, il 27 ottobre 1986, quando ha parlato per due volte. Nel suo saluto di apertura all'interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli ha fatto riferimento alla ricerca umana dell'"Essere Assoluto" (6), coprendo il fatto che i Buddisti e i politeisti rappresentati lì, non credono in nessun "Essere Assoluto". Mentre il Papa nega ancora qualsiasi carattere "relativista" nell'attività pianificata (7), niente, ha detto, lì suggerisce qualcosa contrario alla visione condannata da Pio XI in Mortalium Animos. Alla fine della giornata, dopo che tutti i rappresentanti avevano ascoltato gli altri offrire le loro rispettive preghiere, il Papa ha parlato ancora, dedicando quasi il suo intero discorso al bisogno di pace e ai mezzi per raggiungerla. Ancora, niente qui ha suggerito che alcune religioni potessero essere oggettivamente qualcosa oltre che "più o meno buone e lodevoli" (8). Tutto ciò è anche vero riguardo alla terza allocuzione alla quale si riferisce il mio critico, quella dell'Udienza Generale del Mercoledì 19 Maggio 1999. Infatti, in questa occasione, Giovanni Paolo II ha menzionato il culto politeista solo per lodarlo, riferendosi alle "religioni tradizionali africane che costituiscono per tanti popoli una fonte di sapienza e di vita" (9). Questa affermazione non suggerisce che questi culti pagani sono "più o meno buoni e lodevoli"? Sulla stessa linea, Sua Santità ha continuato appellandosi al nuovo Catechismo, ma molto selettivamente, e infatti con discutibile accuratezza. Riferendosi al n. 843, ha detto: "Ogni religione infatti si presenta come una ricerca di salvezza e propone itinerari per giungere ad essa" (10). I lettori possono giudicare da soli se il n. 843, che riconosce certi elementi positivi in "altre religioni", veramente dice o implica ciò. In ogni caso ci dobbiamo chiedere perché, se il Papa voleva mostrare continuità tra i suoi insegnamenti e quelli dei suoi predecessori come Pio XI, non ha anche citato il successivo articolo del Catechismo che fa eco alla condanna di San Paolo dell'idolatria pagana nella Lettera ai Romani, capitolo 1: "Ma nel loro comportamento religioso, gli uomini mostrano anche limiti ed errori che sfigurano in loro l'immagine di Dio: molto spesso gli uomini, ingannati dal maligno, hanno vaneggiato nei loro ragionamenti e hanno scambiato la verità divina con la menzogna, servendo la creatura piuttosto che il Creatore (CCC n. 844, citando Lumen Gentium n. 16). In breve, nessuno di questi interventi del Papa dà

alcun appoggio alla opinione che l'incontro di Assisi del 1986, correttamente

capito, non era macchiato dall'errore che Pio XI aveva condannato. Al contrario,

sembra impossibile negare che in effetti non abbia rafforzato quell'errore,

sia per ciò che ha detto, sia per ciò che ha notevolmente

omesso di dire. Perciò lo scandalo dato è vero e oggettivo,

non semplicemente uno "scandalo del debole che rasenta lo scandalo farisaico."

Ora, date questi tipi di entusiastiche affermazioni circa l'elisir pacificatorio e vivificante stillato da "tutte le religioni" e dato che, nei suoi discorsi collegati ad Assisi, Sua Santità non ha mai espresso niente più che le più miti riserve persino sulle più crude forme di paganesimo (e persino allora, continuando a descriverle come "una fonte di sapienza e vita per molti popoli"), come potrebbe qualsiasi ascoltatore o lettore imparziale trarre qualsiasi conclusione oltre quella che Giovanni Paolo II considerava "tutte le religioni" essere "più o meno buone e lodevoli"? (13) Ritorniamo alla questione della causa di canonizzazione

del defunto Santo Padre. Come è ben noto, è sempre richiesta

la prova, come condizione anche per la beatificazione, che il Servo di

Dio preso in considerazione abbia raggiunto un livello eroico in

tutte e sette le principali virtù: quattro delle quali cardinali

(prudenza, giustizia, fortezza e temperanza) e tre delle quali teologali

(fede, speranza e carità). Se le conclusioni alle quali sono giunto

su Giovanni Paolo II e Assisi sono corrette, allora rispettosamente faccio

presente che esse costituiscono una pesante prova:

NOTE

(torna su)

(febbraio 2006) AL SOMMARIO ARTICOLI DIVERSI |