|

|

|

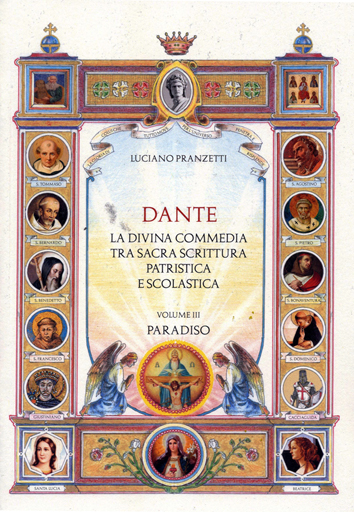

| LA DIVINA COMMEDIA VOLUME III PARADISO

Prof. Luciano Pranzetti,

Dante

- La Divina Commedia tra

Sacra Scrittura, Patristica e Scolastica, tre

volumi (Inferno, Purgatorio, Paradiso), edizione in proprio, 2016,

presso l'Autore: lucianopranzetti@alice.it Sono disponibili presso

l'Autore: il primo volume, Inferno, in

seconda edizione ampliata, pp. 74

il secondo volume, Purgatorio, pp. 120 il terzo volume, Paradiso, pp. 190 Un brillante lavoro incentrato sull'opera

maggiore di Dante Aligheri: quella “Commedia” che Boccaccio volle

qualificare come “Divina”, sia per l'eccellenza del lavoro del nostro

sommo poeta, sia e soprattutto per la valenza teo-logica dell'opera,

che rimane come un esempio dell'ortodossia cattolica di Dante, a prova

di esilio e di sventura, e come la dimostrazione di una fede di fronte

alla quale quella dei moderni pastori impallidisce. Su queste basi, il prezioso lavoro

del Pranzetti si rivela come un intervento apologetico condotto

attraverso l’escussione di una poesìa in cui lirica,

musicalità, potenza ideale si intrecciano con una limpida fede

connotata dalla grandezza del tomismo.

Per

gentile concessione dell'Autore,

pubblichiamo di seguito la nota e l'introduzione del libro. Si veda anche la presentazione dei primi due volumi: Inferno e Purgatorio

Nota dell'Autore

Con questo terzo volume – il Paradiso – si conclude il lungo e laborioso lavoro di scavo filologico e di messa in luce delle corrispondenze tematiche e dottrinarie intercorrenti tra la Commedia dantiana il vasto complesso biblico – patristico – scolastico. Ribadiamo ancora che per questa ricerca, finalizzata a realizzare un catalogo non ragionato ma solo espositivo delle connessioni in tema, ci siamo avvalsi della consultazione di antichi e moderni commenti (Landino, Vellutello, Ottimo, Sapegno, Giacalone…), le varie Lecturae Dantis e molti saggi. Di rilievo: l’edizione commentata di G. A. Scartazzini, ed. Hoepli, 1911, quella del Casini/Barbi ed. Fabbri 1976 e quella di A. Maria Chiavacci, I Meridiani, ed. Mondadori 1991, abbondanti nel dispiegamento dei riferimenti ed eccellenti nelle note chiarificatrici. Ma, come già scrivemmo nei primi due volumi – e pro veritate lo ripetiamo in questo – un ragguardevole numero di riferimenti è frutto della nostra più che discreta conoscenza biblica, patristica e scolastica che ci ha permesso non solo di integrare il già pur copioso e profuso apporto degli altri ma, ancor più, di rettificare, talora, citazioni variamente erronee quanto a congruità e attribuzione, pagine, capitoli e traduzione. Appare evidente come la terza cantica si distacchi dalle precedenti non tanto per una prospettiva più teologica e filosofica nel senso stretto del termine e che egualmente caratterizza le altre dal momento che il medesimo è il tema – l’escatologia, cioè – quanto per la maggior mole dei richiami, delle citazioni e dei riporti che il poeta vi ha seminato più o meno palesemente. Ed ecco, allora, che, oltre alla sequenza dei salmi, delle pericopi bibliche V.T./N.T., emergono luoghi patristici e, soprattutto, scolastici con la netta preminenza del tomismo che, a dirla chiaramente, domina incontrastato qui come nelle due precedenti cantiche. Ciò che pochi sottolineano di questa sezione è l’eccezionale valentìa, e l’estro spigliato ma finalizzato con cui il poeta descrive, per ogni cielo e per ogni categoria di santi, una luce particolare quasi che l’iride si sia moltiplicata in ulteriori tonalità cromatiche fino ad allora nascoste. Ed infatti, dall’opalescente albasia, di color ialino del cielo acqueo della Luna (c. III), con coerente graduale cammino descrittivo Dante ci porta via via scandendo e caratterizzando ogni singolo cielo nella gamma di uno spettro dalle insolite e floride variazioni tonali, davanti all’abbagliante, immensa luminosità della Divina Trinità con i suoi “tre giri/di tre colori e d’una contenenza/e l’un da l’altro come iri da iri” (c. XXXIII, 116/118). Una prova, questa, della sublimità poetico-teologica della nostra maggior Musa indiziaria non tanto di mero virtuosismo inventivo ed espressivo – davvero straordinario – quanto di autentico e profondo possesso di una fede incrollabile e di una altezza di ingegno irrobustite dal trambascio delle laceranti e lancinanti vicende sue esistenziali, nutrite di un duro pane che “sa di sale” (c. XVII, 58). Ci sembra opportuno precisare quanto già detto nelle precedenti note: non sempre il poeta accorda il suo pensiero all’autorità, biblica o patristica o scolastica, in piena consapevolezza e con scopo mirato, dacché noi crediamo fermamente che, intessuta in lui essendo una vastissima cultura di inconcussa fede cattolica, ne deriva che spesso gli accostamenti o i richiami, fluenti e vivi nei suoi versi, fioriscano anche inconsciamente come avviene in chi, per una conoscenza assurta a cultura e fattasi stile di vita e cifra distintiva di personalità, digesta e transustanziata cioè in spirito e carne, parla e scrive coniugando un pensiero personale tramato e ricamato di perle e gemme culturali e di nozioni altrui. INTRODUZIONE

Se spedita e piuttosto scorrevole s’è mostrata l’esplorazione filologica del primo territorio, l’imbuto infernale - la cui porta d’accesso è larga, spaziosa e sempre spalancata - agevolata oltretutto da un contesto sensibilmente scenografico ed iconico e di immediato assorbimento mnestico; se maggiormente difficile e sottile si è rivelata quella condotta sulla svettante e dura montagna purgatoriale causa un inventario delle corrispondenze di più robusta concettulità, ora, salendo nella vertigine abbagliante, immersi nel “miro gurge” del Paradiso (Par. XXX, 68), avvertiamo l’improba fatica di uno scandaglio che, proprio per il veleggiare “ne lo gran mar dell’essere” (Par. I, 113), ci impone uno studio vigile, disteso e lento dacché nelle pieghe dei versi si nascondono numerose perle di dottrina che, laddove tralasciate, farebbero del nostro un lavoro di superficie, privo, cioè, della cifra dell’attenzione necessaria a catturare l’alta e profonda luminosità del pensiero poetico di Dante cattolico. Qui si parrà il nostro valore: “Hoc opus, hic labor est” (En. VI, 129) – questo l’impegno, questa la fatica! Pertanto facciamo nostra, come non mai, l’esortazione che il poeta rivolge ai suoi fedeli quando, da maestro e pedagogo, ammonisce: “O

voi che siete in piccioletta barca

desiderosi d’ascoltar, seguìti dietro al mio legno che cantando varca, tornate a riveder li vostri liti: non vi mettete in pelago ché, forse, perdendo me, rimarreste smarriti. L’acqua ch’io prendo già mai non si corse, Minerva spira, e conducemi Appollo, e nove Muse mi dimostran l’Orse” (Par. II, 1/9)

ma, còlto il significato del suo mònito e fattone tesoro, ci teniamo tuttavìa nella scia del suo vasel che naviga sicuro al porto, laddove parimenti esorta: “metter

potete ben per l’alto sale

vostro navigio, servando mio solco dinanzi a l’acqua che ritorna equale” (Par. II, 13/15).

La nostra ricognizione introduttiva principia con un’osservazione riferita a un certo stereotipo che, da sempre, circola, viaggia e domina nei serî ambienti accademici e scolastici, nelle cicalate dei salotti ciarlieri e canterini, nelle conversazioni estemporanee di patina cólta e paraintellettuale, e che riguarda il giudizio, diciamo,“estetico”, di gusto cioè, o, come oggi va di moda, il televisivo “indice di gradimento”, meccanismo di valutazione con cui la massa anonima e acefala decreta come e in che percentuale vadano indicati non tanto la sublime complessità del logo letterario della Divina Commedia, la sua profondità concettuale o la tensione poetologica, quanto il solo giudizio, dicevamo sopra, di tipo estetico, iconografico, scenografico, emotivo, un agglomerato, cioè, di elementi di natura del tutto soggettiva ed epidermica. La nostra esperienza docente, snodatasi per quarant’anni, sia, a tal proposito “testimonio al ver” (c. XVII, 54) certo e attendibile per quanto diremo, componendo ciò che può dirsi un veritiero quadro dell’argomento su cui il lettore si aspetti una nostra prolungata ma necessaria sosta esplicativa. Gettato, nel corso di una chiacchierata peregrina, di un conversario contegnoso o di una lezione vera e propria il tema “Divina Commedia”, ecco immantinente levarsi i commenti e i giudizî, concordi per lo più, con cui si dichiara l’Inferno come il più presente alla memoria, il più tragico, il più vicino all’uomo, come il più plastico e scenografico, come il più ricco di emozioni, il ‘più bello’, insomma; di contro un Purgatorio di crepuscolare fremito – l’ora che volge al disìo (Purg. VIII, 1) - color pastello, di leggero e leggiadro pathos e di morbido impatto iconologico, con i suoi personaggi opalescenti, diafani, sospirosi, anemici e, infine, un Paradiso in cui il poeta ha perso il contatto con il lettore sperdendosi nei flussi di accecanti luci e fulgori che solo lui può mirare, nei voli eterei che solo lui può compiere, nelle armonìe che solo lui può udire, nella troppa filosofìa ed ancor troppa teologìa che solo lui può comprendere; insomma, il Paradiso, più un trattato ad uso di iniziati che poesìa compatibile anche con semplici intelletti. Una bazza – sia detto - per i solitarî onanisti speleonauti dell’occulto di cui parlammo nel nostro primo volume. Soccorre, a sostegno di questa comune connotazione, il parere che ne dà T. S. Eliot laddove, in un suo breve ma denso saggio, scrive: “È apparentemente più facile accettare come materia di poesìa la dannazione che non l’espiazione o la beatitudine, la prima, infatti, appare più conforme alla mentalità moderna” (1) con che si assevera come la corrispondenza, diremmo tattile, dolore=vita, sia la massa che, nella bilancia dell’immaginario individuale/comune, fa pendere gusto, preferenza e memoria a vantaggio dell’Inferno. Lo stesso Eliot ne indica il pregiudizio che vi sta alla radice, quando afferma. “L’altro (pregiudizio), che interessa il Paradiso, è quello per cui la poesìa non solo va cercata attraverso la sofferenza, ma è dentro la sofferenza che trova la propria materia.… Mi ci sono voluti molti anni per riconoscere che gli stati di progresso e di beatitudine, descritti da Dante, vanno ben oltre rispetto a ciò che il mondo moderno interpreta come felicità, a quelli del castigo” (2). Ora, nella prospettiva di mero gusto e di percezione sensoriale o di rappresentazione plastica si può comprendere siffatta classifica poiché è provato come l’immagine, di primo colpo, faccia aggio sull’idea tale che una Francesca (Inf. V), un Farinata (Inf. X), un Ulisse (Inf. XXVI) e, soprattutto un Conte Ugolino (Inf. XXXIII) diventino modelli incisivi e vivi per le attese dell’individuo di mediana cultura che in essi vede solo la tragedia umana. Ma al di sopra di tutte le supposizioni - non lo si dimentichi - il male, nelle varie fenomenologìe fisiche, psichiche e spirituali, è il portato di una natura integra e poi decaduta, quella che il progenitore edenico corruppe con il primo peccato di superbia (Gen. 3, 1/24) e trasmessa per eredità genetica ad ogni individuo, verità che il paziente, saggio biblico racchiuse nella sua amara riflessione quando, piagato per lebbra, e giacente sul dosso di un letamaio, esclamò “Homo natus de muliere, brevi vivens tempore, repletur multis miseriis” (Gb. 14, 1) – l’uomo nato da donna, è di breve vita e colmo di tanta miseria. Solo evidenziando siffatta nota si può comprendere come anche la rappresentazione letteraria del male diventi persistente e primaria nella memoria perché si ricorda con maggior intensità l’esperienza del dolore che non quella della beatitudine. Giova al credente, a tal proposito, ripercorrere e ravvivare alla memoria il pensiero paolino che dice: “Per unum hominem peccatum in hunc mundum intravit, et per peccatum mors, et ita in omnes homines mors pertransiit, in quo omnes peccaverunt” (Rom. 5, 12) – Per colpa di un sol uomo entrò il peccato nel mondo e dietro il peccato entrò la morte, e così la morte si estese a tutti gli uomini, perché tutti peccarono. La Patristica fu concorde nel confermare il pensiero paolino così come testimonia Origene che afferma “Tutti muoiono in Adamo e così tutto l’universo è decaduto ed ha bisogno di essere risollevato affinché tutti siano nuovamente vivificati in Cristo” (In Ier. Homilia 8, 1 – PG 13, 337). S. Agostino ribadì tale dogma col dire che “Fuit Adam et in illo fuimus omnes; periit Adam et in illo omnes perierunt” (Exp. In Lc. 7, 234) – Fu Adamo e in lui tutti fummo; cadde Adamo e in lui tutti perirono. La Scolastica, con San Tommaso Aquinate, conferma: “Per virtutem seminis traducitur humana natura a parente in prolem et simul cum natura naturae infectio” (S. Th. I/II, q. 81, a. 1 ad 2um) – Per la virtù del seme la natura umana si trasmette dal genitore alla prole ed insieme con la natura la corruzione della stessa. Questa è la spiegazione del perché l’Inferno dantiano permane maggiormente nella memoria e nell’immaginario ma, precisiamo, non per una consapevole ricognizione teologica sul male quanto per il vivido disegno con cui la scenografia è condotta e presentata nella dimensione di un “pianto e di uno stridor di denti” (Mt. 13, 42 – 22, 13 – 25, 30) eterno ed immedicabile che trova reale corrispondenza nell’esistenza terrena e imprime in essa le stimmate indelebili del dolore. Il Paradiso, invece, per la sua complessa ed accecante luce e, soprattutto, per l’altezza di una poesìa che nel toccare i vertici del sublime necessariamente si distacca dalle quote terrene, il Paradiso, dicevamo, è sempre apparso agli studenti, nonché a molti docenti specie se agnostici, come una realtà distante, inarrivabile o, addirittura inesistente, una specie di mitica età dell’oro relegata nella sfera dei sogni e che poco o niente ha da spartire con la condizione umana. Siffatto stereotipo ha determinato, come si diceva sopra, un quasi universale moto di distacco non solo dottrinario ma financo estetico/letterario che segnala, all’origine, un’incapacità, per molti, di percepire l’alta idealità che sostanzia la poesìa dantiana, un’incapacità che deriva da prevenzione, disimpegno e indolenza intellettuale verso le tematiche, tanto eccelse e vertiginose quanto profonde ed abissali, della terza cantica, più facile ed abbordabile essendo, per questa società edonistica che vive sull’hic et nunc, il teleromanzo seriale per figuras o la logorroica, autorefenziale, narcisistica cicalata del mondo web. Vivere, cioè, ed apprendere per parole in libertà, immagini visive: espediente che non impegna gran che, e di grana piuttosto morbida per una società anodontica (sdentata), certamente, che, in quanto tale, deglutisce i brodini delle cronache rosa o sbevazza dalla massa liquida dei social forums. Una società che non sa masticare il pane duro o l’osso secco del pensiero forte e, perciò, per dirla con Rosmini, società anoetica, priva cioè del rapporto ragione/realtà. Si racconta come, rappresentato il 29 ottobre 1787 a Praga il mozartiano “Don Giovanni”, l’imperatore d’Austria Giuseppe II avesse espresso un parere piuttosto limitativo: “L’opera vostra è divina, forse anche più bella del Figaro, ma non è cibo per lo stomaco dei miei viennesi” a cui l’acuto trentunenne Mozart rispose: “Lasciamo loro il tempo di masticarla” (3) a significare, cioè, il lento e costante lavoro della mola che agevola la benefica assimilazione del cibo. L’analogìa di questo aneddoto con la terza cantica dantiana è quanto mai stretta e diretta anche, e soprattutto, perché il concetto mozartiano, contenuto nella risposta, altro non è che l’eco di quello che il poeta aveva, per bocca del trisavolo Cacciaguida, formulato quando, replicando a un suo dubbio circa il timore che la sua alta poesìa avrebbe provocato risentimenti, ostilità, difficoltà e incomprensioni, l’antenato aveva affermato: “ché, se la voce tua sarà molesta/nel primo gusto, vital nodrimento/lascerà poi, quando sarà digesta” (c. XVII, 130/132). Il lettore ci permetta di aggiungere che la massima dantiana ripete a sua volta, arricchendolo, il detto medico latino medioevale “Prima digestio fit in ore” che, tuttora noto e usato a livello paremiologico, cioè proverbiale, indica il corretto procedimento dell’alimentazione che principia da una lenta masticazione con che, sminuzzato ben bene il cibo, lo si deglutisce per un di esso efficace e nutritivo assorbimento. Ma, a concludere la sequenza dei richiami aforistici, va ricordata quella segnalazione con cui si indicava la prima delle quattro fasi dell’alimentazione, la cosiddetta “kathelktiké” (che trascina giù) la quale, come scrive Macrobio, “deorsum trahit cibaria confecta mandibulis” (Saturnalia, 7, 4, 14) – che tira giù i cibi, ben preparati dalle mandibole. Ora, queste riflessioni ci impongono, per coerente sviluppo ideale, di portare il discorso su una parte del territorio teologico che non possiamo scansare in quanto è intimamente connesso, per legame semantico e per analogìa, con le sopra svolte considerazioni circa la durezza adamantina della poesìa dantiana, in ispecie quella che sfavilla nella cantica del Paradiso. Alla verità della pagana sibilla Cumea che, così come racconta Virgilio, nell’accompagnare Enea nel baratro dell’Ade fa notare come sia “facilis descensus Averno” (En. VI, 126) - facile la discesa all’Averno – si affianca l’altra, sanzionata col sigillo dell’autorevole parola di Cristo, che amplifica e marca il concetto dicendo che “lata porta et spatiosa via est, quae ducit ad perditionem, et multi sunt qui intrant per eam” (Mt. 7, 13) – larga la porta e spaziosa la strada che conduce alla perdizione, e molti son coloro che vi entrano per essa. Tale verità - ci si permetta questa riflessione - conferma perché l’Inferno dantiano eserciti, in termini di larga statistica, per la plasticità delle immagini e per il facile gioco della fantasìa, maggior presa sul sentimento e sulla memoria visiva che non sull’intelletto, non tacendo come Virgilio indichi, con il termine “descensus”, un moto discendente che, come si sa, non comporta sforzo alcuno, agevolato, in ciò, dalla stessa attrazione gravitazionale e stante che, come afferma il detto medievale, “motus in fine velocior” – il moto verso la fine è più veloce. Speculare e contrario, per lo stesso criterio di analogìa, il discorso sul Paradiso quale mèta difficile da conquistare perché, parola di Cristo, “angusta porta et arta via est, quae ducit ad vitam, et pauci sunt qui inveniunt eam” (Mt. 7, 14) - stretta è la porta ed erta la via che conduce alla vita, e quanti pochi sono quelli che la trovano e la percorrono. Se la strada per l’Inferno è una discesa facile, quella per il Paradiso è un’ascesa erta e faticosa perché l’“ascensus mentis ad Deum” – l’ascesa della mente verso Dio - esige il distacco dalla gravezza del corpo e lo scarico della zavorra della colpa. Analogamente, per attingere alla sublimità della poesìa paradisiaca dantiana, fa obbligo raffinare la mente e l’animo depurandoli dalla pesantezza del quotidiano e dei bassi luoghi comuni del che non molti e non tutti riescono a compiere l’impresa. A conferma di quanto sosteniamo sta la testimonianza, ancora inconcussa ed autorevole, della parola di Cristo il quale, dopo aver definito la porta del regno dei cieli “arta et angusta”, indica in qual modo vi si possa accedere. Così insegna ai suoi discepoli: “Regnum caelorum vim patitur, et violenti rapiunt illud” (Mt. 11, 12) - il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono – a cui, fedelmente, il poeta replica quando scrive che “Regnum celorum vïolenza pate” (Par. XX, 94), ben significando come la conquista della beatitudine eterna si realizzi solo compiendo su sé stessi l’opera di forte raffinamento che, allegoricamente, va assimilata a quella che il fuoco compie sull’oro. Di questa verità fu consapevole la saggezza biblica che sentenziava: “Sicut igne probatur argentum et aurum camino, ita corda probat Dominus” (Prov. 17, 3) – come con il fuoco della fornace si saggia l’oro e l’argento, così il Signore mette alla prova i cuori. Una massima che la si trova sparsa in diverse sezioni del V. T. (Num. 31, 22 / Sir. 2, 5 / Malac. 3, 3 / Ez. 22, 18-22 / Zacc. 13, 9) e nel N. T. (I Pt. 1, 7 / Apoc. 3, 18) e che ha avuto più fortunata diffusione nelle scuole con Seneca che dice “Ignis aurum probat, miseria fortes viros” (De Providentia, 5, 10) – il fuoco purifica l’oro, la miseria gli uomini forti. Da ciò consegue che l’approccio alla lettura e alla comprensione del Paradiso corre di pari passo con una certa qualificata elezione spirituale ed intellettuale, consentanea all’elevata materia di studio. Per questo crediamo e affermiamo, a dispetto di una consolidata mentalità liberista e laicistica, che chi si accinge al commento della Divina Commedia con speciale riguardo della terza cantica - il Paradiso – sia nell’animo e nella mente “puro e disposto a salire a le stelle” (Purg. XXXIII, 145). Ci parve, quindi, indegno, indecoroso, irrispettoso ed inaccettabile che un personaggio, di professione comico, noto per taluni sordidi spettacoli durante i quali era solito, il sabato sera del 2006 e sullo schermo di RAI 1, berlingare ironizzando su Chiesa, Madonna, Santi, Padre Pio e accompagnando ogni sua becera e fecale battuta, con lazzi, salti, sghignazzi, giravolte sostenuto dagli applausi di un pubblico bue, palpando via via la patta agli uomini e ravanando sotto le gonne alla signorine presenti, esibendosi, inoltre, in una profluvie oscena di epiteti turpi e volgari riferiti ai genitali maschili e femminili, ci parve indegno, dicevamo, che costui, si lanciasse la domenica successiva, sempre sugli schermi della tv di Stato, nella lettura del canto XXXIII del Paradiso e, con la stessa bocca con cui aveva lordata la purezza della santità, declamare: “Vergine Madre, Figlia del tuo Figlio…”. Un noto prelato, che all’epoca fungeva da Segretario di Stato del Vaticano, il cardinale Tarcisio Bertone, aveva, in un intervista – Orazio la Rocca: La Repubblica, 9 dicembre 2007 – definito quel comico, che svolgeva un raffazzonato commento della Divina Commedia, Roberto Benigni cioè, “uno dei più grandi teologi del ‘900”, e affermato imperterrito, lo stesso porporato, essere degno, colui, di fregiarsi del titolo di teologo “come già si decora di una laurea H. C. in Filologìa moderna”. Per la quale adulatoria buaggine gli scrivemmo – 1 gennaio 2007 - una particolareggiata missiva in cui gli riconoscemmo nullo discernimento, banalità sesquipedale e la bischera, untuosa e stomachevole piaggerìa di quella sua affermazione osservando che, se colui era uno dei più grandi teologi del ‘900, ben si poteva immaginare la caratura degli altri. Ne apprezzammo, tuttavìa, il pudore per non averlo proclamato il più grande che la Chiesa abbia mai avuto perché, forse, si vergognò, il cardinal Bertone, al solo pensiero di anteporlo a Sant’Agostino, San Tommaso d’Aquino, Sant’Anselmo, San Bernardo, San Bonaventura, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa d’Avila, San Giovanni della Croce, San Pietro Canisio, San Roberto Bellarmino, Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. Forse. Ma de hoc satis. Promettemmo, nel precedente lavoro sul Purgatorio, e precisamente nell’introduzione pag. XIV, di parlare del caso dell’imperatore Traiano, il pagano che, mercé le preghiere di Papa Gregorio Magno, era stato riportato in vita e, quindi, convertitosi al Cristianesimo, poté, dopo la seconda morte, entrare in Paradiso (c. XX, 43/45). Importante argomento poiché investe l’aspetto eminentemente teologico della salvezza a cui si arriva nello stato di perfetta grazia, e cioè, con quell’abito nuziale di cui parla Cristo nella parabola delle “Nozze regali” (Mt. 22, 1/14) senza il quale è impossibile entrare nel regno dei cieli. La teologìa dogmatica cattolica pone, come condizione essenziale e primaria, la remissione del peccato originale mediante il Sacramento del Battesimo, quello che, come sta scritto, è via per la fede e per la salvezza (Mc. 16, 15/16) e conferisce il potere di diventare “figli di Dio” (Gv. 1, 12/13). Dante (Purg. X, 73/93) tratta il personaggio Traiano quale modello di umiltà, còlto nel momento di scender da cavallo a rendere giustizia alla vedovella, immagine che è anticipo della successiva collocazione dello stesso nel cielo di Giove (Par. XX, 43/48), assurto nella gloria degli spiriti giusti e posto, con altri, nel ciglio dell’Aquila. Stando ai documenti, egli si attiene alla leggenda altomedievale che descrive, appunto, i modi e le fasi della salvezza di Traiano fissandone due luoghi: uno di carattere prettamente letterario e uno di esclusivo àmbito teologico. Nell’illustrare la parabola dell’imperatore, il poeta segue, intanto, la narrazione del fatto descritto in Purg. X, 73/93 per come venne tramandato dalla “Vita S. Gregorii Magni” di Paolo Diacono (Paul Warnefried, sec. VIII) ove, in un passo probabilmente interpolato, si racconta di Papa Gregorio che, transitando per il Foro Traiano, scòrse, nei bassorilievi della colonna omonima, la scena dell’imperatore che acconsente al desiderio della vedovella, trovando “illud mirabile” – mirabile quel fatto – sicché, commosso per tale gesto, pregò Dio “perché usasse misericordia all’anima di quell’uomo piissimo” (Ist. Enc. It. – E. D. 1996, vol. V, pag. 686, col. I). Dante aggiunse un particolare di non poco conto col dire che l’imperatore, grazie alle preghiere del Papa, era tornato in vita per un tempo sufficiente e necessario a confessare la sua ardente fede in Cristo. Che tale leggenda ponesse allora un grave problema – la salvezza di un personaggio, pagano, non battezzato e già persecutore dei cristiani – lo si dimostra per come si legge nel Pseudo-Paolo, laddove si dice che S. Gregorio fu punito “ne ulterius iam talia de quoquam sine Baptismate sancto defuncto praesumeret petere” – perché non più osasse chiedere tali cose per uno morto senza il santo battesimo. Dante ne era ben consapevole tanto che, nei versi successivi, fa spiegare dall’Aquila la giustificazione teologica con cui si ammette come anche un infedele possa, a buon diritto e secondo ragione, esser salvo, giustificazione che si fonda sulla infinita libertà e indipendenza del giudizio di Dio, sul possesso delle virtù umane – teologali nel caso di Traiano e Rifèo - quale sigillo di battesimo desiderato e sull’autorità di San Tommaso di cui metteremo in evidenza, al proposito, un richiamo nella rassegna del canto XX del Paradiso e precisamente ai versi 100/117 con la citazione della Summa Theologiae, Suppl. q. 71, a. 5, ad 5um. La Chiesa Cattolica conferma che “ogni uomo che, pur ignorando il Vangelo di Cristo e la sua Chiesa, cerca la verità e compie la volontà di Dio come la conosce, può essere salvato. È lecito supporre che tali persone avrebbero desiderato esplicitamente il Battesimo se ne avessero conosciuta la necessità” (CCC. 1260), dove è importante riconoscere, nel “può” e nel “supporre”, il limite e la cautela della certezza umana che riserva alla onniscienza di Dio il giudizio ultimo. Ciò, per casi particolari, vigendo, tuttavia perentoria, la norma che pone il Battesimo e la Fede quali elementi necessarî alla salvezza giusta parola di Cristo: “Euntes in mundum universum praedicate evangelium omni creaturae. Qui crediderit et baptizatus fuerit salvus erit, qui vero non crediderit condamnabitur” (Mc. 16, 16) – andando in tutto il mondo, predicate il vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi invece non crederà (sott.: pur avendo ricevuto l’annunzio della Parola di Dio) sarà condannato. Una rigorosa e chiara dottrina, come si vede, ma che da molto tempo viene sottoposta a un trattamento di lavaggio nell’ammorbidente di una misericordiosa, narcotica “pastorale”, iniziato, già prima del CV2, ad opera di teologi (!) dell’area nordeuropea, il “fronte del Reno”, capintesta Hans Urs von Balthasar (1905 – 1988), e proseguito durante il CV2 e nel postconcilio fino ad oggi, lavaggio con cui, decolorata e attenuata la adamantina e bella durezza del dogma escatologico dei Novissimi – morte/giudizio/inferno/paradiso – si vuole far credere che l’aldilà infernale è un mondo probabilmente reale ma di sicuro vuoto, stante l’affermazione che il 28 settembre 1984, il “Tempo” riportò da un’intervista col citato Balthasar il quale, “chiesto se il diavolo era una realtà o una possibilità” rispose: . “Non abbiamo teorìa di sorta sul diavolo… Noi sappiamo soltanto che esiste una potenza del male che supera l’uomo, che è trascinato con la sua libertà verso il male… io non ho una risposta, non lo so” (4). Con buona pace di Cristo che ebbe da disputare con Satana nel deserto (Mt. 4, 1/11), che più volte lo cacciò dal corpo degli invasati (Mt. 4, 24 – 8, 16/28ss – 9, 33/34 – 12, 22 – 15, 21/28 – 17, 14/18; Mc. 1, 23/26 – 5, 2/20 – 9, 17/29; Lc. 4, 33/35, 41 – 6, 18 – 7, 21 – 8, 2, 27/39 – 9, 38/42 – 11, 14 – 13, 11) e che definì “omicida fin dal principio.… e padre di menzogna” (Gv. 8,44). Era sufficiente allo scettico e supponente ‘teologo’ Balthasar rileggersi pure la parte iniziale del libro di Giobbe per verificare l’eretica e dolosa sua risposta. E se, poi, alla negazione di un inferno abitato, segue la teorìa della “Redenzione universale”, predicata da Giovanni Paolo II (cfr. : Lettera apostolica: Tertio millennio adveniente, novembre 1994 ed. LEV / Johannes Dörmann: La teologìa di Giovanni Paolo II e lo spirito di Assisi – Ed. Ichthys, 4 vv. 1994) con la quale si fa intendere essere tutti gli uomini in virtù della redenzione gratuita di Cristo salvi a priori, ne deriva la caduta dei pilastri del libero arbitrio, del concetto di grazia e di peccato, di merito e di colpa, di premio e di castigo, il tutto avviando a una conclusione, gradita ai circoli protestanti e massonici, con cui si fa intendere inesistente l’inferno e il Paradiso garantito a prescindere. È, a tal proposito, per l’amorosa smania di piacere agli scismatici, piuttosto indiziaria una curiosità, una delle tante. Leggiamo, nella pericope paolina secondo la Vulgata, che “Deus exaltavit illum (Jesum) et donavit illi nomen quod est super omne nomen, ut in nomine Jesu omne genu flectatur caelestium, terrestrium et infernorum” (Fil. 2, 10) – Dio lo esaltò e gli diede un nome che sta sopra ogni altro nome, perché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio del cielo, della terra e dell’inferno; e nel Salmo 95, 5 che recita “Omnes dii gentium daemonia” – Tutti gli idoli dei pagani sono demonî. Ebbene, la versione italiana dei due passi, curata, lavata ed approvata dalla CEI, e reperibile in tutte le edizioni bibliche, così come nella “Liturgìa delle Ore” (Ed. Piemme – Direct 2001), traduce il paolino “infernorum” con “sottoterra” e il “daemonia” del salmo con “un nulla”. Non sembra che, anche in questi piccoli particolari, si annidi un tentativo, peraltro riuscito, di diluire ed eradere un concetto forte mediante l’adozione di termini sottilmente devianti, generici e che ai più sprovveduti suggeriscono, nel primo esempio, l’idea della miniera e, più gravemente nel secondo, l’inesistenza del demonio? Tentativo, peraltro, andato a segno con l’attuale Preposito generale dei Gesuiti, Arturo Sosa il quale, affermato che ogni parola di Cristo va “contestualizzata”, ne trae la convinzione che il diavolo non esiste in quanto prodotto emotivo delle paure inconsce dell’uomo. Un incubo, pertanto (Il Foglio, 2 giugno 2017). Ma a demolire siffatta opinione e, tanto per dare completa ricognizione, ci sembra opportuno e utile suggerire al lettore un agile volumetto, più esplicativo di tanti tomi prodotti sul tema ‘Satana’ in cui gli autori, sotto forma di dialogo, percorrono un tragitto né sociologico, né filosofico, né psicologico ma tutto sul binario dogmatico con l’escussione di tutte le tematiche connesse. (5) Ma perché parliamo della scomparsa dell’Inferno piuttosto che della realtà del Paradiso, come sarebbe obbligo in questa introduzione alla terza cantica dantiana? Ma è chiaro: perché affermando l’Inferno inesistente o, quanto meno, vuoto, si annuncia il paradiso per tutti, anche per i peccatori che non hanno mai scontato il purgatorio e si dichiara, di fatto, come inutili la Sacra Scrittura, la Patristica, il lavoro di San Tommaso e di Dante. E non paia, il nostro, astioso preconcetto contro l’attuale “nova theologia” perché il regnante Pontefice Francesco I, già cardinal Mario Jorge Bergoglio, in una sua estemporanea conversazione tenuta alle Clarisse di Castel Gandolfo, ha rappresentato un’interpretazione della tematica che si qualifica come approvazione, appoggio di sponda all’eresìa di Balthasar da cui scaturisce un perverso corollario. Parlando alle suore, Papa Bergoglio, con tono affabulatorio e paterno sì, ma denso di mielosa tossicità eretica, ha detto: “La notte, quando nessuno vede e nessuno sente, Maria apre la porta del Paradiso e fa entrare tutti” spiegando che “Maria sta all’interno della porta del Paradiso; San Pietro non sempre apre la porta quando arrivano i peccatori e allora Maria soffre un po’, però rimane lì. E poi quando Pietro non vede, è lei ad aprire la porta” (Radio Vaticana, 15 agosto 2013). Blasfemìa ed eresìa allo stato puro - inconcepibile in chi svolge l’altissima e santissima funzione vicaria di Cristo in terra - che nessuno della Gerarchìa, e del circolo dei teologi accreditati, si è sentito in obbligo di stigmatizzare e confutare. È la rinascita della “apocatàstasi”, cioè, la dottrina della reintegrazione/ritorno allo stato originario, l’eresìa di Origene con cui si sosteneva che, alla fine dei tempi, Dio avrebbe cancellato l’inferno con il reintegrare, appunto, anche i dannati nello stato primitivo edenico, e assunti alla beatitudine eterna. Eresìa che la Chiesa condannò nel II Concilio Ecumenico di Costantinopoli del 553. Ma a poco è servita la scomunica perché la Gerarchìa della Chiesa Cattolica, conforme al pensiero di Giovanni XXIII (Gaudet Mater Ecclesia, 16), non vigila più con attenta cura e ferma custodia il Depositum Fidei e l’integrità del dogma, dacché, al rigore caritatevole della sanzione, preferisce dispensare la medicina della misericordia. In pratica, libera circolazione all’errore come, ad esempio, palesemente dimostra la lettera di Papa Bergoglio – Misericordia et misera (novembre 2016) - con cui il delitto di aborto, indicato nel CDC (Titolo VI, canone 1398) come gravissimo e degno di scomunica latae sententiae e di competenza disciplinare del vescovo, è stato, in pratica, declassato a peccato perdonabile con una semplice confessione al parroco corredata, a titolo di penitenza, da un semplice e sbrigativo “Pater, Ave, Gloria”. Nella Commedia – apriamo una parentesi - il ruolo della Vergine Maria è ben altro che aprire di notte, ai peccatori, le porte del Paradiso. Ella pervade l’intera trama del viaggio dantiano – principio e fine. È Colei che vede lo sbandare del poeta, ramingo nella selva oscura (Inf. I, 2) e ne compiange lo stato conferendo incarico a Lucia di raccomandarlo a Beatrice (Inf. II, 94/96); è Colei che, nel trionfo del Paradiso, cedendo alla preghiera di Bernardo, concede al viandante ultraterreno di poter contemplare Dio nel mistero della Trinità segnata dall’umanità di Cristo (XXXIII, 40/42). Insomma, Maria è ovunque e noi vorremmo dire ancora ma le carte, ordite al presente compito, non ci permettono di prolungare il discorso sulla figura della Madre di Dio e, perciò, nel fare punto e concludendo, ci sentiamo di suggerire ai lettori, che avessero desiderio di approfondire siffatto aspetto, un saggio di mariologìa dantiana, eccellente, intenso, puntuale e vasto, opera di un ottimo studioso che, alla perspicua riflessione critica unisce tersa e solida la fede del vero credente cattolico. E ciò basti consigliarne la lettura (6). Chiusa la parentesi. La cosa che colpisce in quella precedente esternazione papale sull’aborto è la diversità dello strumento che il Pontefice usa a seconda degli argomenti visto che, per il tema ecologico (riscaldamento globale, sfruttamento delle risorse, estinzione di specie animali, inquinamento ecc), argomento di livello socio politico, si è servito di un’enciclica, “Laudato si’” (24 maggio 2015), strumento magisteriale di prima classe (6 capitoli per 246 paragrafi), mentre per il crimine dell’aborto, che grida vendetta al cospetto di Dio, ha pensato bene, a conclusione dell’anno giubilare (20 novembre 2016), di produrre una letterina di 22 brevi paragrafi con il solo paragrafo 12 mirato all’aborto. Non pare capovolta/stravolta la dimensione prospettica di Papa Francesco? E così, la via stretta, erta, ronchiosa ed angusta che menava al Paradiso, percorsa da pochi, è diventata, con Balthasar (7), con Vito Mancuso (8) e con il coro dei vari De Lubac, Rahner, Ratzinger, Congar, Küng, fànfani, tromboni e pifferi varî, un’autostrada larga, pianeggiante, scorrevole e priva di caselli, gremita da legioni di anime esenti dal pedaggio e in marcia trionfale verso la mèta celeste. Ma a opposta a questa aberrazione gnostica e irenistica sta l’inconcussa ed immutabile parola di Cristo: “Caelum et terra transibunt, verba autem mea non transibunt” (Mt. 24, 35) – cielo e terra passeranno ma le mie parole non passeranno – e sta, “usque ad consummationem saeculi”, fino cioè al termine del tempo, la Divina Commedia col suo Paradiso. Alla sequela di questa ultima verità, osiamo affermare di aver, noi, compiuto, con la terza ed ultima ricognizione dei dantiani regni ultramondani, opera encomiabile, opportuna e necessaria in termini di studio e di catechesi e che, detto con orgogliosa umiltà, ci varrà quale “laus tempore perennior” – lode più duratura del tempo. Prof.

Luciano Pranzetti

NOTE 1 – Thomas Stearns Eliot: Scritti su Dante – ed. Bompiani 1994, pag. 35. 2 - ibidem, pag. 44 3 - D. Büring: Das goldene Buch der Anekdoten – in Fernando Palazzi: Enciclopedia degli aneddoti – ed. Zanichelli, Bologna 2005, vol. II pag. 1031. 4 - Don Luigi Villa: Hans Urs von Balthasar – Ed. Civiltà, Brescia, 2007 pag. 28. 5 - Gianandrea De Antonellis – Don Marcello Stanzione: 100 domande sui diavoli – Ed. Gribaudi 2015 6 - Giovanni Dr. Zamponi: La Madonna Regina della Divina Commedia – in: La Voce delle Marche n. 23, 31/12/2014. 7 - H. U. von Balthasar: Sperare per tutti. Ed. Jaca Book, 1997. 8 - Vito Mancuso: L’anima e il suo destino. Ed. Cortina, 2007. OSSERVAZIONE

Abbiamo, poco sopra, addotto a testimonianza e a rinforzo per la nostra tèsi, di cui alle note 1-2, l’autorità di T. S. Eliot. Dobbiamo, ora, per onestà intellettuale, riportare un passaggio dello stesso con cui egli mette in guardia il lettore dal “non confondere Dante con san Tommaso, o viceversa” in quanto “sarebbe un grave errore psicologico. La disponibilità a credere di chi legge la Summa presuppone un atteggiamento diverso da quello di un lettore di Dante, anche se si tratta della stessa persona, e anche se questi è cattolico. Non è necessario aver letto la Summa (che, in pratica, equivale ad aver letto una specie di manuale) per comprendere Dante” (1b). Dichiariamo subito il nostro netto dissenso da siffatta affermazione ché, pur vero essendo non esser necessario aver letto la Summa Theologiae per apprezzare la poesìa dantiana, è, per contro, molto più vero che la lettura della Summa Theologiae – che non è per niente una specie di manuale, come la definisce l’anglicano Eliot, ma il pilastro capolavoro della dogmatica cattolica - e del pensiero scolastico, è condizione essenziale per gustare, penetrare e comprendere appieno Dante e il suo pensiero e, con esso, la sua fede cattolica. Ritenuti, per certo, inscindibili, e non separati come afferma Eliot, fede, poesìa e pensiero, abbiamo voluto intraprendere la fatica di render visibili e, quindi, accessibili, i luoghi dove il pensiero poetico di Dante si immedesima, si innerva e si “accarna” (Purg. XIV, 22) in quello tomistico, senza per questo indebolirne la tensione poetologica manifestandone, anzi, la consustanzialità nel sublime. Pro

Veritate

1b – T. S. Eliot: op. cit. pag 41 (torna su)

ottobre 2017 |