|

|

| IL FALSO E IL VERO DANTE.

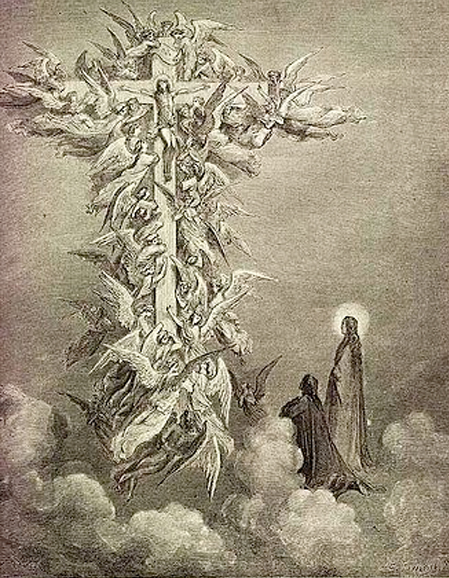

CHIARIMENTI Parte seconda  Dante, in ginocchio, e Beatrice davanti alla Croce con Cristo Paradiso, canto quattordicesimo Illustrazione di Gustave Doré Poesìa, senza dubbio, difficile a chi è necessario istruire un commento lineare e una congrua esegesi, poesìa non docile, restìa a farsi comprendere e possedere da chiunque. Dura, aspra (13), densa di dottrina, modello d’ingegno e di vita, similmente al mozartiano Don Giovanni la qual opera, si narra, venne, dall’ imperatore d’Austria, ritenuta ostica e non adatta per lo stomaco dei suoi viennesi, a cui, saggiamente rispondendo, il compositore suggerì loro di masticarla prima di ingerirla (14). Ma vediamo di dar séguito alle cose annunciate. Dante esoterico? Nessuna certezza, nessun indizio di questa fisionomia e ciononostante se ne parla in cumuli di libri come di un iniziato ai misteri egizî, di un adepto orfico, di un seguace pitagorico. Forse che, il boccone che Virgilio getta nelle fauci di Cerbero (15) si può definire un rito misterico? Forse che il pasticcio verbale, con cui il Pluto, il custode degli avari-prodighi, si rivolge ai due poeti (16), può dirsi azione magica o sortilegio? Forse che l’incomprensibile idioma con cui il gigante Nembrot cincischia a gola aperta (17), può assimilarsi al sufismo islamico o all’abracadabra kabbalistico? Quali sono gli elementi probanti di simile congettura? E, forse che Dante, nell’alludere alla moglie di Orfeo o a quella del biblico Lot (Pg. IX, 132), mettendo in guardia dal commettere lo stesso errore, intenda, come taluni pensano, voler mostrare il possesso di una sapienza iniziatica? Vediamo: 1) Quanto al

pugno di terra, che Virgilio getta nelle ‘bramose canne’ del tricefalo

Cerbero, tràttasi, ovviamente, di un gesto funzionale al

contrapasso, congegno morale che informa il rapporto colpa-pena per il

quale la vorace ricerca di ghiotte prelibatezze, che

caratterizzò il goloso in vita, è punita con pioggia

sporca, grossa grandine e neve che sferzano i dannati, proni su una

fetida terra;

2)

Quanto al grido incomprensibile di Pluto è, senza dubbio, un

espediente retorico di marca comica che il poeta adotta per significare

l’incomprensibile personalità dell’avaro e del prodigo che, in

vita, non seppe conoscere il valore e la misura dell’avere e del dare;

3)

Quanto all’accozzaglia di sillabe, prive di significato, in bocca a

Nembrot, è palese il richiamo all’episodio biblico di Babele (18)

là dove la lingua unica universale si frantumò in tanti

idiomi tra loro incomprensibili. Niente, pertanto, che accenni o alluda

a sufismi o a kabbalismi.

4)

Quanto al richiamo del monito, che accomuna Euridice e la moglie di

Lot, è chiaro che il poeta vuol significare l’ordine morale di

non voltarsi indietro, quasi si provasse nostalgìa delle colpe

pregresse, come giustamente si legge in un antico commento: “Chi si volgesse all’indietro, cioè,

avesse in mente di commettere di nuovo simili cose (i peccati), sarebbe fuori dalla porta del Purgatorio.

Disse, Cristo, alla donna sorpresa in adulterio: va’ e non peccare

più” (19).

Due dei luoghi comuni, a cui attingono stagionati e novelli ‘dantisti’, sono le note ultracitate terzine, di cui la prima: “O voi ch’avete l’intelletti sani / mirate la dottrina che s’asconde / sotto ‘l velame de li versi strani” (Inf. IX, 61/63) e la seconda: “Aguzza qui, lettor ben li occhi al vero /che ‘l velo è ora ben tanto sottile / certo che ‘l trapassar dentro è leggiero” (Pg. VIII, 19/21) sulle quali non c’è iniziato o neofita o lettore d’un sol libro (20) che non si lanci in audaci, fervide e spericolate incursioni esegetiche nella speranza di cogliervi una traccia o un segno, seppur minimo, di occulto. Vagano, in questo territorio autori, come Eugenio Aroux, che ritengono di aver scoperto la vera, autentica traccia nelle così dette “parole di passo”, codici che si trovano, appunto, sotto il velame della stranezza, quali ad esempio, TAL e ALTRI, pronomi indefiniti posti nel corso del verso: “Tal ne s’offerse. / Oh, quanto tarda a me ch’Altri qui giunga!” (Inf. IX, 8/9) e che, stando alla sottile interpretazione di Aroux, sarebbero gli acronimi da leggere, rispettivamente, come “Templaris Arrigus Lucenburgensis” e “Arrigus Lucenburgensis Templaris Romanus Imperator” che veicolano il tentativo di intruppare Dante nel partito ghibellino antipapista (21). Noi, semplicemente, considerando che il personaggio di cui si parla è un angelo, riteniamo, giocando con l’acronimo, maggiormente verosimile, quanto a TAL, “Triumphans Angelus Liberator” e “Angelus lucis turrem rumpit inferni” quanto ad ALTRI. C’è posto anche per escursioni nel chiliaismo – millenarismo escatologico – soprattutto là dove - Pg. XXXIII, 43 – si cerca di dare identità alla profetica figura annunciata dal verso “Un cinquecento diece e cinque” che taluni propongono, mutando la posizione delle cifre, DVX e talaltri in IDXV (22) risolvendo i soliti acronimi in “Domini vertragus Christi” e “Imperator Domini Christi Vertragus”, cioè, “Levriero di Cristo Signore” e “Imperatore Levriero di Cristo Signore”, configurazioni che rimandano prontamente al famoso VELTRO, di cui in Inf. I, 101 che adombra, per unanime designazione degli studiosi, Cangrande della Scala, vendicatore della giustizia, messo di Dio, e ricordato espressamente in Par. XVII, 70/90, ma che Aroux decifra, ancora per acronimo, in “Vicario Enrico Lussemburghese Templare del Romano Ordine”, tanto per corrispondere alla aprioristica casacca ghibellina attribuita e fatta indossare a Dante. E che dire di quest’altra perla, autentica corbellerìa, cioè il monosillabo DIL, estratta da Par. XVIII, 78-91/92 “Diligite justitiam qui judicatis terram”, ed esattamente le prime tre lettere del verso che, stando a una numerazione per due terzi latina (D, L) e per un terzo arabica (I) viene reso – potenza dell’accomodamento funzionale! - con 500/1/50 la cui somma delle singole cifre dà 11, numero sacro in che consiste il cielo Primo Mobile, causa prima di ogni essenza creata? (23). E non è cosa mirabile che il numero 11 si compone del 2 e del 9, numeri che figurano rispettivamente lo spirito e il corpo? Accade facilmente che, nella Commedia, ci sìano dei motivi di genere simbolico che pertengono all’erudizione ma gli stessi sono congrui a un’idealità aperta, divulgano la ricca scienza del poema e non confluiscono nell’esoterismo ma, al contrario, rendono la poesìa sommamente esemplare tanto per l’elevazione dello spirito quanto per l’educazione dell’intelletto. Le serie numeriche 3 – 5 – 6 – 11, le nozioni geometriche di tipo euclideo, le tavole astronomiche di Tolomeo e di Alfragano, così come musica, flora, gemme e altre figure simboliche - tutto trasmesso da antichi testi, quali la Istituzione musicale di Boezio redatta sulla scorta di Alipio e di Aristosseno (24), i Lapidari di Marbodo da Rennes (25) sec. XI, gli Erbarî, la Farmacopea della Scuola Salernitana (26), i Bestiarî tra cui è il famoso Fisiologo (27), le Summae dottrinali latine come Le nozze di Filologìa e Mercurio (28), opera di Marziano Minneio Felice Capella (sec. IV-V), e, ancora, il Tesoretto di Brunetto Latini (29), ci descrivono un Dante in possesso di una vasta cultura dalla quale, pur con tanta buona volontà, non è affatto possibile estrarre un alcunché di magico, di misterico o di esoterico, semmai un dilettevole gioco di tipo enigmistico che illustra la sua padronanza dell’arte retorica e di cui daremo esempî nella prossima terza parte di questo studio. NOTE 11 – Renato Guénon: L’esoterismo di Dante, Ed. Atanor, 1951, pag. 19-30 12 – Paradiso, XXXIII, 115-135 13 – Paradiso, XVII, 130-132 14 – Fernando Palazzi: Enciclopedìa degli aneddoti, Ed. Zanichelli, 2005, pag. 1031, voce: Mozart 15 – Inferno, VI, 25-27 16 – Inferno, XII, 1 17 – Inferno, XXXI, 67 18 – Genesi, 11, 9 19 – Chiose Filippine, Ed. Salerno, 2000 – Vol. II, Pg. IX, 132, pag. 727 20 – Renzo Tosi: Dizionario delle sentenze latine e greche, Ed. Bur, 1994, pag. 177 (attr. San Tommaso Aq.) 21 – Eugenio Aroux: Dante eretico, rivoluzionario e socialista, Ed. Renouard, 1854, pag. 227 22 – Gabriele Rossetti: Comento analitico al Purgatorio di Dante Alighieri, Ed. L. Olschki, 1967, pag. 336 23 – Papus (Gerardo Encausse): La scienza dei numeri, Ed. Atanor, 1984, pag. 41-81 24 – Aristosseno: Elementa Harmonica, Ed. Accademia dei Lincei, 1954 25 – Marbodo di Rennes: Lapidari, Ed. Carocci, 200 26 – Fulvio Gherli: Regola sanitaria salernitana, Ed. Newton, 1993, collana 100 pagine 27 – Francesco Zambon: Il Fisiologo, Ed. Adelphi, 1982 28 – Marziano Capella: Le nozze di Filologìa e Mercurio, Ed. Bompiani, 2001 29 – Brunetto Latini: Il Tesoretto, Ed. Fabbri, 1991 (torna

su)

gennaio 2021 |