ENRICO MARIA RADAELLI, Il domani - terribile o

radioso? - del dogma,

Pro manuscripto, 2013,

pp. 262, € 35,00.

Contiene:

· LA PREFAZIONE DI ROGER

SCRUTON ·

· INTERVENTO DI S.E.R.

MONS. MARIO OLIVERI ·

· INTERVENTO DI MONS. BRUNERO GHERARDINI ·

· INTERVENTO DI ALESSANDRO GNOCCHI - MARIO PALMARO ·

· IL PERCORSO DEL LIBRO E LA SUA LOGICA·

Il libro è reperibile presso

l'autore (info@enricomariaradaelli.it)

presso la libreria

Hoepli (http://www.hoepli.it/libro/la-bellezza-che-ci-salva/9786009942039.asp)

presso la libreria

Coletti

(http://www.libreriacoletti.it/libro/la-bellezza-che-ci-salva.aspx?p=785685)

Presentazione

nostra

Presentazione dell'Autore

Risguardi di copertina

Il percorso del libro e la sua logica

Gli indici si possono consultare sul sito dell'Autore

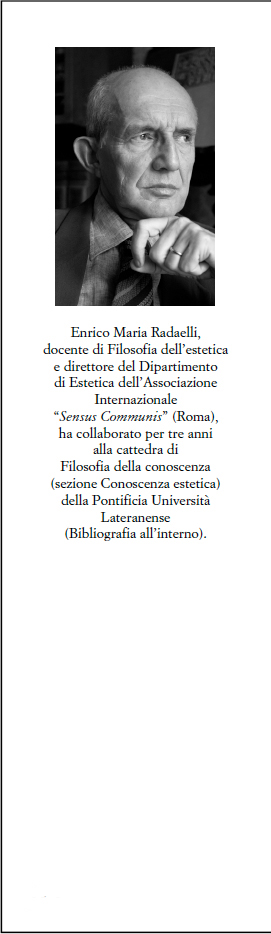

Il Prof. Enrico Maria

Radaelli pubblica il suo sesto titolo affrontando questa volta la

problematica dell'importanza del pronunciamento asseverativo del

Magistero della Chiesa cattolica e realizzando quella che Giovanni T.,

nel suo articolo Verità

e Bellezza, Lingua e Volto della Chiesa di sempre, chiama «Un’opera «critica», dunque,

che segna una particolare riflessione sull’essenza della Chiesa uscita

dal Vaticano II sotto l’inesplorato profilo della «forma»

scelta dall’Assise e dai documenti conciliari che ne uscirono - la

pastoralità - che fu anche un modo, e il più immediato ed

appariscente, di manifestare un nuovo stile, un nuovo linguaggio ed un

nuovo vocabolario per la Chiesa del dopo.»

Un lavoro che sviluppa anche, in termini applicativi, la sua ricerca

sul rapporto tra bellezza e verità, che ha già portato

alla pubblicazione

dei suoi tre precedenti lavori: Ingresso alla bellezza,

Sacro al calor bianco

e La Bellezza che ci salva.

Allievo del compianto Prof. Romano Amerio, l'Autore ha contribuito

primariamente e con lodevole perseveranza a tenere acceso l'interesse

del mondo cattolico per questo benemerito studioso delle “variazioni

della Chiesa Cattolica nel XX secolo”, espressione che è

esattamente il

sottotitolo dell'ormai ben noto Iota

Unum, il testo che, pur avvolto nel più profondo silenzio

per tanti anni, è ormai annoverato, nel mondo intero, tra gli

indispensabili testi di riferimento per ogni serio studio su tutta la

problematica relativa alla crisi che attanaglia la Chiesa Cattolica da

cinquan'anni. Questo è stato possibile anche per il lavoro

svolto dal Prof. Radaelli in questi anni: dalla cura del secondo noto

titolo di Romano Amerio, Stat Veritas,

uscito postumo proprio grazie al nostro Autore, alla pubblicazione

dell'interessantissima raccolti di pensieri annotati in quasi 50 anni

da Amerio: Zibaldone,

all'organizzazione di

due importantissime tavole rotonde sulla figura e l'opera di Amerio, a

Lugano e ad Ancona. Di quest'ultima sono stati pubblicati gli Atti: Romano Amerio, il

Vaticano II e le variazioni nella Chiesa Cattolica del XX secolo.

In questo suo nuovo lavoro, l'Autore affronta la cosiddetta

«crisi formale» della Chiesa, come dicono Alessandro

Gnocchi e Mario Palmaro nell'intervento riportato nel libro stesso “Dalla cultura pop alla

Chiesa 'melanchonica'. Il linguaggio dogmatico ai tempi della 'crisi

formale'”: «Questa

nostra povera Chiesa si trova in una condizione inedita della sua vita

e Radaelli la definisce maneggiando con cura termini e concetti

acuminati come quello di “crisi” e di “forma”. Mostra come la

Chiesa di Roma sia toccata dalla malattia nell’intimità

dell’“essere”, ma senza che ne venga mutata l’essenza poiché la

Chiesa cattolica non è passibile di tale mutazione. Basterebbe

questa intuizione per giustificare il libro.»

Lo stesso Autore, nel presentare Il percorso del libro e

la sua logica, scrive che «l’imperatività dogmatica

dell’insegnamento della Chiesa discende direttamente dalla ss.

Trinità e la Chiesa ha come linguaggio suo proprio e “tipico”

precisamente e non altri che il linguaggio dogmatico.»

Considerazione da cui si può partire per giungere a quello che

sostiene Mons. Brunero Gherardini, nel suo intervento riportato nel

libro stesso, Perché sono

d'accordo con il libro di Enrico Maria Radaelli, «Tenendo presente che quello della “forma”,

in effetti, è il valore di fondo che consente all’Autore di

sviluppare le sue riflessioni, queste vengon da lui rivolte anzitutto

alla soluzione del problema ermeneutico del Vaticano II e quindi ai due

modelli in atto dal Vaticano II in poi: l’uno, « ipodogmatico

» e disposto perfino a snaturare il contenuto del dogma nel

cosiddetto linguaggio pastorale, l’altro autenticamente e

tradizionalmente dogmatico come linguaggio proprio dell’insegnamento

ecclesiale.»

Riflessione rafforzata da quanto scrive S. Ecc. Mons. Mario Oliveri nel

suo Qualche annotazione per

il lettore circa il libro di Enrico Maria Radaelli “Il domani del dogma”,

anchesso riortato nel libro, «Da

cosa sarebbe causato il “domani terribile” che paventa l’Autore?

Dall’aver operato in modo (in Concilio e fuori del Concilio) da privare

l’Assise Ecumenica del suo carattere più vero, quello più

consono alla sua natura, più consono a ciò che un

Concilio Ecumenico è sempre stato nella vita della Chiesa, e che

non può non essere nella vita della Chiesa, e tale carattere

è la qualifica di ‘Dogmatico’.»

Per offrire un’anticipazione del testo e dello stile dell’Autore,

abbiamo riprodotto la prima parte della presentazione del libro, che

può leggersi per intero sul sito dell'Autore.

Corre l’obbligo di segnalare anche gli altri scritti di Enrico Maria

Radaelli, di cui si può avere ampia notizia nell'apposita pagina

del suo sito “Aurea

Domus”.

|

Presentazione dell'Autore

(prima parte)

(Qui

l'intera presentazione)

La prima domanda che

uno si fa è: perché mai uno che si occupa di estetica si

mette a discettare sul dogma? cosa c’entra una cosa seria come il dogma

con l’estetica?

Risposta: perché si dà il caso che la

bellezza viva di verità. Niente verità, niente bellezza.

La bellezza spilla allegra solo dalla fontana della verità. Ma

la bellezza oggi è rovinata dalle scorrerie di vandali e

arcivandali fin nelle chiese, e ciò perché la fontana

della verità oggi si è inaridita, la Chiesa ha stretto i

rubinetti della verità, l’ha ipodogmatizzata, dedogmatizzata,

con un linguaggio che quasi non è più il suo.

Da quando la Chiesa ha ipodogmatizzato e

dedogmatizzato il suo linguaggio? È ciò che si

scoprirà nel libro. Di certo si può dire che tutto ruota

intorno all’evento culmine del secolo XX: il famoso Concilio ecumenico

Vaticano II.

Parlando però di linguaggio, viene da sé

che della cosa se ne debba occupare un filosofo di estetica. Per cui

questa è la prima volta che il concilio Vaticano II viene

analizzato sotto il profilo della sua forma, che è a dire del

suo linguaggio, e Il domani –

terribile o radioso? – del dogma è il primo libro che

per far ciò usa uno strumento del tutto nuovo, mai usato prima,

per quanto sia stato “scoperto” da più di 700 anni, e “scoperto”

da un pensatore come san Tommaso, sto parlando di Imago, Immagine (o Volto, Species, Aspetto).

Imago, che

con Logos, Splendor e Filius, è una delle quattro

qualità sostanziali del Monogenito di Dio, è il

formidabile, specialissimo strumento della Filosofia dell’estetica

trinitaria, che stringe bellezza a verità, linguaggio a forma, e

rende evidente il nesso tra volto e anima, tra bellezza e

verità, intuito dai tempi di Platone: il nesso c’è, ed

è divino: è Imago.

Il domani del dogma è il

primo saggio che, muovendo dalle antiche e severe stanze della

filosofia della conoscenza, per salire (come insegna la metodologia

esigente e angolare di Antonio Livi), ai piani alti della teologia,

ciò compie con gli occhi, per così dire, della conoscenza

estetica, ossia attraverso l’analisi del linguaggio e della forma di

insegnamento utilizzati dal magistero della Chiesa a partire dal

Vaticano II.

È così che, col rigore scientifico

massimo, si può giungere a enunciare: la presente grave e

pericolosa crisi che sta soffocando la verità nella Chiesa

è una crisi ‘formale’.

Dichiarare che la crisi

della Chiesa è formale, e portarne le cause, è decisivo,

perché senza la giusta diagnosi non si guarisce dal male, ma lo

si aggrava: individuare la diagnosi giusta è essere già a

metà dell’opera.

Ma come fa una crisi

della Chiesa a essere ‘formale’ senza intaccare la sopravvivenza della

Chiesa? Non si rende conto forse l’autore della contraddizione in

termini? Ed è qui che, allievo di Romano Amerio, posso calare

quel che si direbbe il primo carico da undici, e mettere finalmente a

nudo la più vera verità mostrando che, a riguardo del

Vaticano II, non esistono solo, come dicono, ‘un’ermeneutica della

rottura’ e ‘un’ermeneutica della riforma nella continuità’, ma

una terza ermeneutica, individuata da quel grande filosofo cattolico,

la quale terza è però un’ermeneutica, ahimè,

schizoide, dubbia, schizofrenica: de

voce (a parole) tutta in continuità con la Tradizione, ma

de facto (nei

fatti) in totale rottura.

Questa impietosa, ma

assolutamente necessaria e chirurgica sollevazione dei lembi della

pelle del linguaggio (o forma) sulla carne viva della Chiesa, compiuta

sull’infezione ‘formale’ e dunque totale che ha intaccato il corpo

storico della Chiesa col Vaticano II, è il cuore del cuore del

libro.

|

Risguardi di copertina

(torna su)

I capitolo. Ogni ente ha

il suo essere nella forma. Se dunque si dimostra (§§ 1-9) che

la forma di un certo ente è in qualche modo mancante, lo

sarà anche il suo essere e quell'ente è nullo. Si applica

qui dunque per la prima volta il processo ‘formale’ al Vaticano II,

tanto più se per ‘forma’ si può intendere, come qui si

dimostrerà corretto intendere, sia il nous o contenuto di un

ente che il suo aspetto o linguaggio.

In particolare, si potrà capire che tutti i mali di cui oggi

soffre la Chiesa in ogni ambito dipendono da un ‘male totale’ che tutti

li origina: il male formale,

il male della Chiesa di essere da cinquant’anni forzata a presentarsi

per una Chiesa che, svuotata di sé, né è,

né può essere; forzata a presentarsi, vano ma ostinato

tentativo, 'Chiesa pastorale’ (ma è ‘finto-pastorale’: è iperpastorale) invece che Chiesa

dogmatica, invece cioè che quella Chiesa dogmatica che

metafisicamente sempre è stata e che, salvo por mano

dogmaticamente alla sua dedogmatizzazione, sempre e necessariamente

sarà (§ 5).

Per prima cosa va verificata (§§ 10-15 b) l’esistenza della

correlazione biunivoca tra nous e aspetto, che è a dire tra

Verità e Bellezza. La si trova nella ss. Trinità, dove Logos e Imago coincidono nel Figlio. A Logos si dimostra corrispondere la

Verità come a Imago la

Bellezza, e a tutti e quattro una certa interscambiabilità. La

conclusione (§ 16-16 a) è che la forma del Vaticano II

può essere giudicata dal linguaggio dei suoi documenti, conformi

alla sua essenza come la Verità alla Bellezza, cioè il

contenuto al suo aspetto: se esso è “proprio”, anche la forma

del Vaticano II sarà “propria”; se non lo è, non lo

sarà neanch’essa.

Per secondo si verifica (§§ 17-18) se esista e che linguaggio

sia un linguaggio divino, un linguaggio cioè intrinseco all’essere e alla ss. Trinità.

Esso esiste, si chiama “Linguaggio dogmatico” e serve a far conoscere

il Padre alle creature (e, nella Trinità, a contemplarlo,

§§ 19-20). Da esso discende ogni altro linguaggio umano:

tutti meno perfetti ma tutti necessari alla completezza della

conoscenza delle cose, fino all’ultima: quella del Padre. Esso è

dato da Imago, il linguaggio

di Logos, che è a dire

la Bellezza della Verità; dunque è lo stesso Cristo,

incarnazione di Logos/Imago

(§§ 21-21 c).

Si può (si deve) concludere il I capitolo con la constatazione

che (§ 22) l’imperatività dogmatica dell’insegnamento della

Chiesa discende direttamente dalla ss. Trinità e la Chiesa ha

come linguaggio suo proprio e “tipico” precisamente e non altri che il

linguaggio dogmatico.

II capitolo.

Originalità totale del linguaggio dogmatico della Chiesa

nell'infinita varietà delle sue specifiche modalità

manifestative; sua specifica caratura (§ 23). Analisi di alcuni

aspetti salienti del linguaggio dogmatico, da distinguere dal teologico

(§ 24): è il più tipico linguaggio dell'amore

(§ 25); è naturale e non artefatto (§ 26); è

sommamente cristico (§ 27); è per natura autoritativo e

obbligativo (§§ 28-32).

Riconosciute le basi teologiche, anzi tomistiche, del “linguaggio

tipico” della Chiesa (dogmatico,

asseverativo e obbligativo), eccone i fondamenti

scritturali, limitati al NT (§ 33).

Mostra della diversità di linguaggio usato nella Chiesa dal

Vaticano II in qua e di quanto la sua natura, anche a parere degli

stessi novatori, incida sulla forma dello stesso (§ 34) e persino

sull’ordine logico-normativo della realtà (§§ 35-6);

infatti tutti i concili ecumenici della Chiesa hanno costantemente

usato una forma e un linguaggio sempre e solo dogmatici (§ 37),

mentre la forma e il linguaggio del Vaticano II non sono propriamente

nemmeno “pastorali” (§ 38).

Opposizione dei due modelli teoretici di Chiesa presenti dopo il

concilio, il dogmatico e il non-pastorale (§§ 39-41).

Si possono così illustrare le cause per cui sono state

congetturate la forma non-pastorale e le sue risultanze del tutto vane,

che pongono la Chiesa in un vicolo cieco (§§ 42-5).

Illustrazione della fondamentale

tesi di Romano Amerio sul rapporto Chiesa/Verità, tesi

che è a base dell’individuazione della via – dell’unica via –

per far uscire la Chiesa dalla crisi che la sta stringendo da

cinquant’anni (§ 46) tra i due cippi liberali chiamati « Dislocazione della divina Monotriade

», e « Ambiguità

tra rottura de voce e

continuità de facto » (§ 46 a), posto che

né si può cancellare il “vecchio” modello teoretico,

basato sul linguaggio dogmatico, né formalizzare il nuovo,

basato sul non-pastorale (§ 47), possibile esito, questo, di

peccati contro la verità – verificandone la possibilità

almeno teorica – compiuti anche dagli ultimi Papi (§ 48).

Per tirare alle conclusioni, è rivisitato in chiave

estetico-linguistica il nesso uomo/realtà dato dalla nota

affermazione aristotelico-tomista « veritas est adæquatio rei et

intellectus » (§§ 49-9 b), così da

mostrare in tutta la sua forza la necessità del ritorno a un munus docendi impostato sul dogma

(§§ 50-2), anzi, propriamente – posto che il vero

responsabile della crisi è il linguaggio –, sul linguaggio del dogma (§

53).

Ma la Chiesa non può ritrovare la pace senza recuperare la sua

nota di “unità di spirito”, per cui tradizionisti e novatori

debbono sapersi incontrare nella carità, ossia combattere le

proprie idee senza sbranarsi a vicenda (§ 54).

III capitolo:

conclusioni. Si articolano in una considerazione generale e in quattro

specifiche: dimostrato che un linguaggio della Chiesa esiste, che

è di origine divina, che è stato volutamente tralasciato

dal Vaticano II in poi optando per una forma linguistica (e, da

ciò, sostanziale) radicalmente inadeguata al grado del suo

magistero, bisogna riconoscere che il primo strumento che muove e

cambia la Chiesa, e da essa il mondo, è il linguaggio,

sicché la Chiesa deve riprendere a parlare col suo linguaggio

d’amore, il dogmatico, abbandonando la “lingua di legno” artefatta e

ingannevole usata in sua vece (§ 55), giacché i due modelli

teoretici di Chiesa sortiti dal Vaticano II sono irriducibili uno

all’altro (§ 55 a), per cui si renderà necessario che il

magistero del Papa torni al suo stato ordinario, al primo modello,

tutt’uno col dogma (§ 55 b); ciò egli può fare

attraverso la via, qui vista unica per validità intrinseca ed

estrinseca, dedotta dalla tesi di Amerio, (§ 55 c); si spera siano

presto molti i vescovi che auspichino venga percorsa tale via e che,

per il bene della Chiesa e come unico vero servizio all’alto magistero

del Papa, ne incoraggino la migliore e più celere riuscita

(§ 55 d).

Conclude una riflessione “fuori

campo”, per la quale quello illustrato parrebbe il solo modo per

prepararsi ad affrontare (e non sarà fra un secolo) un Vaticano

III, sapendo che la forma non-pastorale con cui i novatori lo vorranno

aprire andrà rigettata in

toto come del tutto impropria al munus del suo insegnamento, dunque

invalidante il medesimo (§ 56).

Illustrazione infine (§ 57) dei motivi per cui il libro è

stato dedicato al Pontificium

Consilium de Cultura.

(ottobre 2013)

|