|

|

| LA RIPROVAZIONE D’ISRAELE NEL

VANGELO

Prima parte Articolo di Don Curzio Nitoglia La parabola del fico secco (Mt., XXI, 18-22)  Introduzione

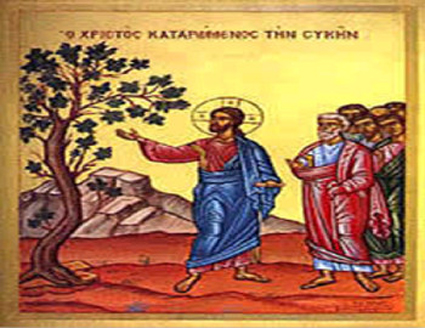

Il lunedì dopo la Domenica delle Palme, Gesù andò da Betania (ove si era ritirato) a Gerusalemme. Lungo la strada vide un fico e, non avendovi trovato alcun frutto, lo maledisse. Giunto a Gerusalemme entrò nel Tempio, da cui espulse i venditori che lo profanavano. In questo stesso giorno rese la vista a due pagani che erano ciechi, a sera ritornò a Betania. Il martedì, tornando a Gerusalemme e contemplando il fico che si era seccato, istruì gli Apostoli sull’efficacia della preghiera. Poi, essendo entrato nel Tempio, dette luogo alle grandi polemiche con gli scribi e i farisei. Questa polemica di Gesù con gli scribi e i farisei costituisce un nucleo omogeneo di parabole sulla riprovazione d’Israele, che sono commentate da san Paolo nell’Epistola ai Romani. Di qui l’importanza di contemplare il Vangelo di Matteo alla luce di san Paolo, commentato da san Tommaso per far un po’ di chiarezza su un tema, che in questi tempi di confusione e di “grande apostasia”, non è più presentato ai fedeli come la Tradizione patristica l’ha unanimemente letto. Giuseppe Ricciotti

L’Abate Giuseppe

Ricciotti, nella sua celeberrima Vita

di Gesù Cristo scrive: «Gesù

s’avvicinò a un albero di fico che stava presso la strada ed era

lussureggiante di foglie […], e cercò tra il fogliame se c’erano

frutti; ma, frutti non ce ne erano e non potevano esserci, per la

semplice ragione che non era la stagione dei fichi […]. L’albero […]

[aveva] gettato i primi bocci, i cosiddetti fichi/fiori […]. Volendo

allora giudicare quell’albero come se fosse stato una persona morale e

responsabile, bisognerebbe dire che esso non era colpevole, se non

aveva frutti in quella stagione: in realtà, Gesù cercava

ciò che, regolarmente, non poteva trovare. Con tutto ciò,

egli maledisse quell’albero

dicendo: “Mai più in eterno nessuno mangi da te frutto”! Tutte

queste considerazioni ci confermano che Gesù volle compiere

un’azione che aveva valore simbolico […]. In questo caso dell’albero il

simbolo prendeva argomento dal contrasto

tra l’abbondanza del fogliame inutile e la mancanza dei frutti utili,

dal medesimo contrasto era anche giustificata la maledizione all’albero colpevole

[…]. Il vero colpevole [cui

si riferiva l’insegnamento simbolico, ndr] era il popolo eletto, Israele, ricchissimo

allora di fogliame farisaico ma ostinatamente privo da lungo tempo di

frutti morali, e quindi meritevole della maledizione di

sterilità eterna” (1).

Severiano del Paramo

Padre Severiano del

Paramo nel suo Commento al Vangelo

di Matteo (Roma, Città Nuova, 1970) scrive che

l’intenzione del Signore era quella di “manifestare, mediante un’azione

allegorica, la sorte che sarebbe toccata agli Israeliti e a Gerusalemme

per la loro incredulità. La raffigurazione del popolo ebreo in

un albero fruttifero non è rara nell’Antico Testamento. Come si

vede, quest’azione di Gesù, puramente simbolica, cioè

senz’altro scopo che quello di rappresentare in maniera percepibile ai

sensi la sorte che sarebbe toccata al popolo ebreo, non era un genere

sconosciuto per gli Apostoli. Per essi il fico era una chiara immagine del popolo

ebreo che, nonostante la provvidenza specialissima con cui Dio lo aveva

governato e soprattutto la predicazione e i miracoli di Gesù,

non aveva maturato i frutti desiderati, non solo ma stava affliggendo

il cuore misericordioso di Gesù con la sua persistente

incredulità: meritava, dunque, la maledizione di Dio. È

il mistero della riprovazione del popolo eletto, su cui

più tardi san Paolo verserà lacrime amare (cfr. Rom., IX, 1 ss. ; XI, 5 ss.)”

(cit., p. 311).

I Padri della Chiesa

I Padri della Chiesa (il cui consenso unanime nell’interpretazione della Scrittura è regola infallibile della fede) spiegano questa parabola nel seguente modo: le foglie sono “simbolo del culto farisaico, con cerimonie senza frutto di buone opere” (S. GIOVANNI CRISOSTOMO, In Matth. hom. 68; come anche S. ILARIO, In Matth. can. 21): “La vera virtù religiosa che è viva e dà la vita soprannaturale, inaridita in Giudea, passa ai Gentili” (ORIGENE, In Matth. tract. 16). “Il fico secco rappresenta chi ha la fede senza le opere; infatti, esso è un albero con frascame senza alcun frutto. Ma Dio gli chiede conto delle opere e dei frutti che avrebbe dovuto portare; e come pena della sua sterilità colpevole lo lascerà inaridire totalmente” (ORIGENE ibidem; cfr. anche sant’AGOSTINO, De cons. ev. II, 68). Tale parabola la troviamo anche nel Vangelo di san Marco (XI, 13-21). Gli stessi Padri ne hanno data la medesima interpretazione, in più vi sono i commenti di Beda il venerabile (super Dimiserunt eis; super Invenerunt pullum alligatum), Teofilatto (In Matth.), S. Ambrogio (super Lucam, lib. 9), san Girolamo (super Misit duos), tutti concordano nel veder nel fico maledetto Israele che non ha voluto accettare Cristo e portare frutti di opere buone. Dunque, è chiaro che il giudaismo post-biblico, nella divina Rivelazione, è presentato - da Gesù stesso - come un “fico infruttuoso” maledetto che diventa “secco” e viene poi condannato anche al fuoco; di qui l’espressione corrente “valere un fico secco” ossia nulla, perché il fico è un ottimo albero che porta frutti squisiti, ma se sterile e per di più seccato o secco non porta frutti e vale nulla, vale a dire è un fico secco, né più né meno. Fine prima parte

continua NOTE

(torna

su)

aprile 2023 |