|

|

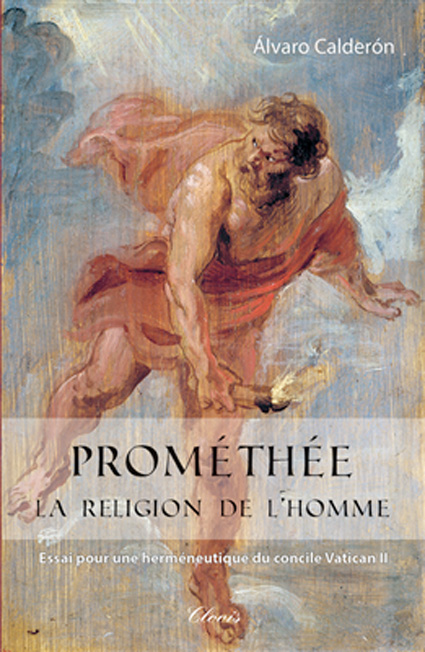

| La bottiglia e il vino Quarta parte di Francesco Gisci Prima parte Seconda parte Terza parte Quarta parte Quinta parte Sesta parte Settima parte Ottava parte Nona parte Decima parte Undicesima parte  La domanda che ci siamo posti alla fine della precedente parte, riguarda, analogicamente, la concezione ontologica che si ha del genere e della specie, ovvero, come già scriveva il neoplatonico greco Porfirio (233-inizio IV sec. d.C.), quasi un millennio prima di Roscellino, se «questi siano di per sé sussistenti o se siano semplici concetti mentali (1); e, nel caso che siano sussistenti, se siano corporei o incorporei; e, infine, se siano separati o se si trovino nelle cose sensibili ad esse inerenti» (2). Il discepolo di Plotino (204-270) rispose che avrebbe affrontato la questione esclusivamente da un punto di vista logico e non in termini ontologici, perché «questo è infatti un tema molto complesso che ha bisogno di un altro tipo di indagine, molto più approfondita» (3). Questa distinzione metodologica, però, instituisce, come già fecero gli stoici, a partire dal IV sec. a.C., e come altri faranno nei secoli successivi, sempre più fino ai giorni nostri (4), una frattura pericolosa da parte della illusoria logica “pura” o matematica, rispetto alla logica teoretica che non è mai fine a se stessa. Infatti lo studio logico e formale di un argomento, del quale si considera l’inferenza necessaria dalla o dalle premesse alla conclusione, non può essere considerato separatamente dal suo contenuto, pena il pensare a vuoto: «la formalità è sempre propria di un contenuto, mai vuota connessione. Non risolve l’essere nel pensiero [Hegel], ma rinvia come tale all’essere del contenuto» (5). E ancora, «l’esercizio della riflessione teoretica non sorge nel vuoto: ogni termine, ogni connessione fra termini obbedisce ad un’esigenza logica ed implica un riferimento al reale. Un problema ne richiama un altro, anzi, spesso molti altri, ed il legame logico tra i problemi non è puramente casuale, accidentale, ma lascia intravedere un ordine, un’intelaiatura, che, per quanto possa essere frammentaria o comunque incompiuta, è o rivela una struttura sistematica» (6). Prendiamo ad esempio il termine soggetto. Dal punto di vista ontologico è correlato alla sostanza, cioè a ciò in cui ineriscono gli accidenti (7). Dal punto di vista logico è ciò di cui si dice il predicato. La sostanza, che è realmente distinta dagli accidenti, è stata “laicamente soppressa”, tale per cui, da un esclusivo punto di vista logico-formale, soggetto è una mera funzione grammaticale rispetto ai predicati i quali indicano la sola realtà fenomenica e individua delle cose (sensismo ed empirismo) o, tutt’al più, relazionale (strutturalismo). «Contro questa negazione basta appellarsi al testimonio della coscienza, che attesta la permanenza di uno stesso soggetto, di uno stesso io, nonostante la successione continua di mutazioni e di fenomeni in ciascun individuo» (8). Quindi, per avere senso e per essere vera, «la logica deve perseguire sia la verità della correttezza delle inferenze, sia la verità del “ciò per cui” di tale correttezza» (9). E ancora: «mentre alla semantica [che studia i rapporti tra i segni/parole e gli oggetti cui si riferiscono e, di conseguenza, dei modi di significazione] afferisce il concetto di verità e di falsità, alla sintattica [che studia il rapporto tra i segni/parole] si riferisce quello di correttezza e di non-correttezza» (10). «La correttezza è la condizione necessaria ma non sufficiente della verità» (11), di conseguenza, un ragionamento che partisse da premesse false, terminerebbe, sebbene in maniera formalmente corretta, con conclusioni altrettanto false, mentre, partendo da premesse vere, se si conclude in maniera formalmente corretta, si giunge inevitabilmente alla verità. Quindi, prima di ricercare i caratteri essenziali della sediziosa e sovversiva dottrina delle parole, fondamento e prototipo del liberalismo, del nichilismo e del trans e post umano, ricerca che non è fine a se stessa, tantomeno una questione di parole o di linguaggio, ma che è una questione gnoseologica, ovvero, connessa alla concreta capacità di conoscere dell’uomo, ed etica (12), dobbiamo considerare i concetti e le nozioni a partire dai quali il prometeico Roscellino getta le basi della costruzione del tempio idolatrico dedicato al culto dell’uomo e dell’individualismo. Roscellino ha rubato, se mai fosse possibile, il pensiero creatore di Dio che è la Sua stessa essenza (13), ovvero, essere per essenza che è però anche la causa partecipata dell’esistenza dell’uomo e del mondo. Questo “fuoco” in mano all’uomo, si è fatto fatuo, e così, la realtà si è oscurata divenendo inintellegibile. I figli delle tenebre, censurando l’immagine di Dio, hanno svuotato il linguaggio diventato incapace di manifestare e comunicare il reale. Al superbo non resta che l’illusoria capacità di creare col proprio “titanico” pensiero, ridotto ad arida logicità e flatus vocis, una realtà caduca, fenomenica e priva di senso. È il riemergere del vuoto carsico, di quella gnosi depravata, che vive in coloro ai «quali il dio di questo secolo [il Diavolo] ha accecato le menti» (14). Infatti, sebbene «le verità naturali (15) e sovrannaturali (16) provengono da una tradizione comunicata direttamente da Dio all’uomo sin dal primo giorno dell’esistenza umana… [essa] fu immediatamente deformata e falsificata dalla ribellione dell’uomo» (17). Questa gnosi pervertita è proliferata in molteplici tradizioni spurie che si sono propagate e tramandate su tutta la terra «nella cabala cainita prima del diluvio [XXIV sec. a.C.] e nella cabala camita dopo il diluvio» (18), tra cui quelle brahmanica, sumero-accadica ed egizia. Vuoto ingannatore che come un “buco nero” attrae l’uomo che volge le spalle a Dio: «l’abisso che si rende visibile nella privazione di tutto l’essere» (19), secondo la cabala ebraica. Per discendere l’abisso razionalista in cui Roscellino è sprofondato, per poi risalirlo, dobbiamo partire dall’Isagoge di Porfirio il quale tentò di conciliare le filosofie di Platone e Aristotele sulla scia di una tradizione che «vedeva nella logica aristotelica il portico di accesso alla teologia platonica: Aristoteles logicus, Plato theologus» (20). Continua

NOTE 1 - Teniamo presente che l’espressione semplici concezioni della mente presuppone la distinzione tecnica tra concetti autentici, che sono correlati ad un dato di realtà, e concetti artificiali, ovvero, senza correlazione reale. A tal proposito consideriamo che «un termine è designativo di un concetto, e questo rinvia ad una realtà. La parola è segno del concetto, e questo è indicativo della cosa (o di un suo aspetto). Le voci sono segni di ciò che è nell’intelletto, mentre le intellezioni sono similitudini delle cose (cfr. T. d’Aquino, Logica dell’enunciazione, 1. I, lect. 3). Ogni termine rimanda al pensiero, lo presuppone e lo esprime (non viceversa). La sua validità fa agio sul logo, e questo è misurato dal reale, [difatti], è impossibile che della medesima cosa, le enunciazioni opposte dicano il vero (cfr. Aristotele, De Interpretazione, 12, 21b, 18): un termine è idoneo a significare nella misura in cui manifesta il reale e lo comunica. Il linguaggio non surroga il reale, né lo genera. Il linguaggio non ha priorità sul pensiero, viceversa il pensiero è fondamento e condizione del linguaggio: non ne costituisce la matrice, né ne determina lo svolgimento. […]. E come il concetto è misura della parola, così l’ente è misura del concetto. Propriamente, una cosa può essere in relazione con l’intelletto in due modi: in primo luogo come misura nei confronti del misurato, quanto alle realtà naturali (ovvero dotate di una propria consistenza ontologica); in secondo luogo come misurata rispetto alla misura, se si tratta delle azioni o delle opere di un’arte (cfr. T. d’Aquino, Logica dell’enunciazione, 1. I, lect. 3). Naturalmente il pensiero si traduce in linguaggio: se ne avvale, lo richiede, lo formula, lo precisa, lo corregge. […]. Per se stesso, il pensiero è intenzionalmente proteso verso l’ente. In questo ha il suo obiettivo, il suo termine e il suo oggetto; e ne attinge il ciò per cui, quanto al contenuto. L’intelligibilità dell’ens, o meglio della res, alimenta e rende possibile l’intelligenza nel suo esercizio. In tal senso, questa mentre lo trascende ne dipende, mentre lo penetra lo presuppone. Il linguaggio è suscettibile di dipanarsi lungo l’orizzonte del reale, in tutta la sua ampiezza. Ne riflette, sia pur limitatamente quanto a capacità indagativa e a virtualità espressiva, i molteplici significati dell’essere. […]. Se certamente è opportuno assumere le parole nella loro accezione più comune, e se parimenti non hanno consistenza le dispute puramente verbali, è altresì chiaro che un termine è valido e idoneo a comunicare nella misura in cui è perspicuo, o almeno secondo che non è equivoco né ambiguo. A maggior ragione, la verità della comunicazione richiede di escludere ogni espressione ingannevole, ovvero tale da essere suscettibile di una significazione anfibologica», in AA.VV., Occidente e occidentalismo, Edizioni Maniero del Mirto, Roma, 2022, pp. 14-23. 2 - Porfirio, Isagoge, Bompiani, Milano, 2004, p. 57. 3 - Ibidem 4 - «È facile intuire sin da ora gli obiettivi che possono essere raggiunti una volta che si sia ricorso agli algoritmi della moderna logica matematica che, guarda caso, sono la versione tecnica di intuizioni che si trovano per la prima volta nella logica dello stoicismo dell’età greco-romana», in M. Malatesta, Gellio e la logica proposizionale, nel quadro della filosofia stoica e alla luce della moderna logica simbolica, Edizioni Nova Millennium Romae, Roma, 2018, p. 140. 5 - AA.VV., Sentieri della logica e responsabilità dell’intelligenza, Editrice Aracne, Roma, 2020, p. 73. 6 - N. Petruzzellis, Sistema e problema, vol. I, Astrea, Napoli, 1976, p. 27. 7 - «Dal latino sub-stāre, ciò che sta sotto, quasi sustrato, che permane […] ciò che per natura sua può esistere in sé e non esige un soggetto d’inesione. Si oppone all’accidente, dal latino accĭdens, contingente, che non può naturalmente esistere se non in un soggetto che lo sostenti. [«Vi è un sasso (sostanza) caldo (accidente) e uno freddo, o lo stesso sasso passa dal freddo (durante la notte) al caldo durante il giorno. Non vi è calore in sé. Il calore, se non avesse un sasso cui inerire, non potrebbe sussistere», in C. Nitoglia, Commento alle XXIV Tesi del Tomismo, Edizioni Effedieffe, Viterbo, 2015, p. 43]. La sostanza, così intesa, e l’accidente sono le supreme categorie o predicamenti che dividono tutto l’ente reale: tutto ciò che esiste o è sostanza o è accidente», in P. Parente, A. Piolanti, S. Garofalo, Dizionario di teologia dommatica, Edizioni Effedieffe, Viterbo, 2018, p. 492. 8 - Ibidem, pp. 492-493. 9 - AA.VV., Sentieri della logica e responsabilità dell’intelligenza, Editrice Aracne, Roma, 2020, p. 104. 10 - Ibidem, p. 92. 11 - M. Malatesta, La logica primaria, Editrice LER, Roma-Napoli, 1988, p. 27. 12 - «La conclusione pratica e morale del nominalismo, negando filosoficamente che ogni uomo mantiene la stessa essenza o natura di essere umano nelle situazioni particolari e concrete in cui si trova a vivere, è che la situazione soggettiva ha il primato sulla legge morale e diventa, così, regola dell’agire etico dell’uomo. È la situazione soggettiva che rimpiazza la legge e la morale oggettiva», in C. Nitoglia, La sintesi del Tomismo, Edizioni Effedieffe, Viterbo, 2017, p. 121. 13 - «Dio causa le cose con il Suo intelletto, dato che il Suo Essere si identifica con la Sua intellezione», in T. d’Aquino, Somma Teologica, I, Q. 14, a. 7 risp., Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 2014, p. 195. 14 - S. Paolo, Seconda Lettera ai Corinti, 4, 4, in Le Lettere, versione italiana dal testo latino della Volgata di Mons. Antonio Martini, riveduta, corretta e commentata da P. Marco M. Sales O.P., Edizioni Effedieffe, Viterbo, 2015, pp. 271-272. 15 - «Quelle cui l’uomo può arrivare facendo buon uso della propria razionalità, ovvero, l’esistenza di un Dio trascendente, personale, intelligente e libero che ha creato il mondo non dalla propria sostanza ma dal nulla; l’esistenza di un’anima assolutamente spirituale, creata al momento dell’animazione del composto umano e che, con la morte, si separa dal corpo per rendere conto a Dio delle sue azioni terrene», in J. R. Meinvielle, Dalla Cabala al Progressismo, Edizioni Effedieffe, Viterbo, 2018, pp. 29-30. 16 - Quelle cui «l’uomo non può giungere se non tramite una rivelazione divina, ovvero, l’Unità e Trinità di Dio; l’Incarnazione, Passione, Morte e Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo; misteri che includono, a loro volta, quello del destino dell’uomo che è chiamato, in definitiva, ad unirsi a Dio in questa vita tramite la Fede, la Speranza e la Carità, e nella vita ventura, tramite la visione intuitiva dell’essenza divina», in ibidem, p. 30. 17 - Ibidem, pp. 30-31. 18 - Ibidem, p. 50. 19 - G. Scholem, Le grandi correnti della mistica ebraica, Editore Il Saggiatore, Milano, 1965, p. 296. 20 - Porfirio, Isagoge, Bompiani, Milano, 2004, p. 8.  |